パブリック・トイレ×パブリック・キッチンを提案する 5

不特定多数のための「キッチン」

増田信吾+大坪克亘(建築家)

マイパブリックキッチン

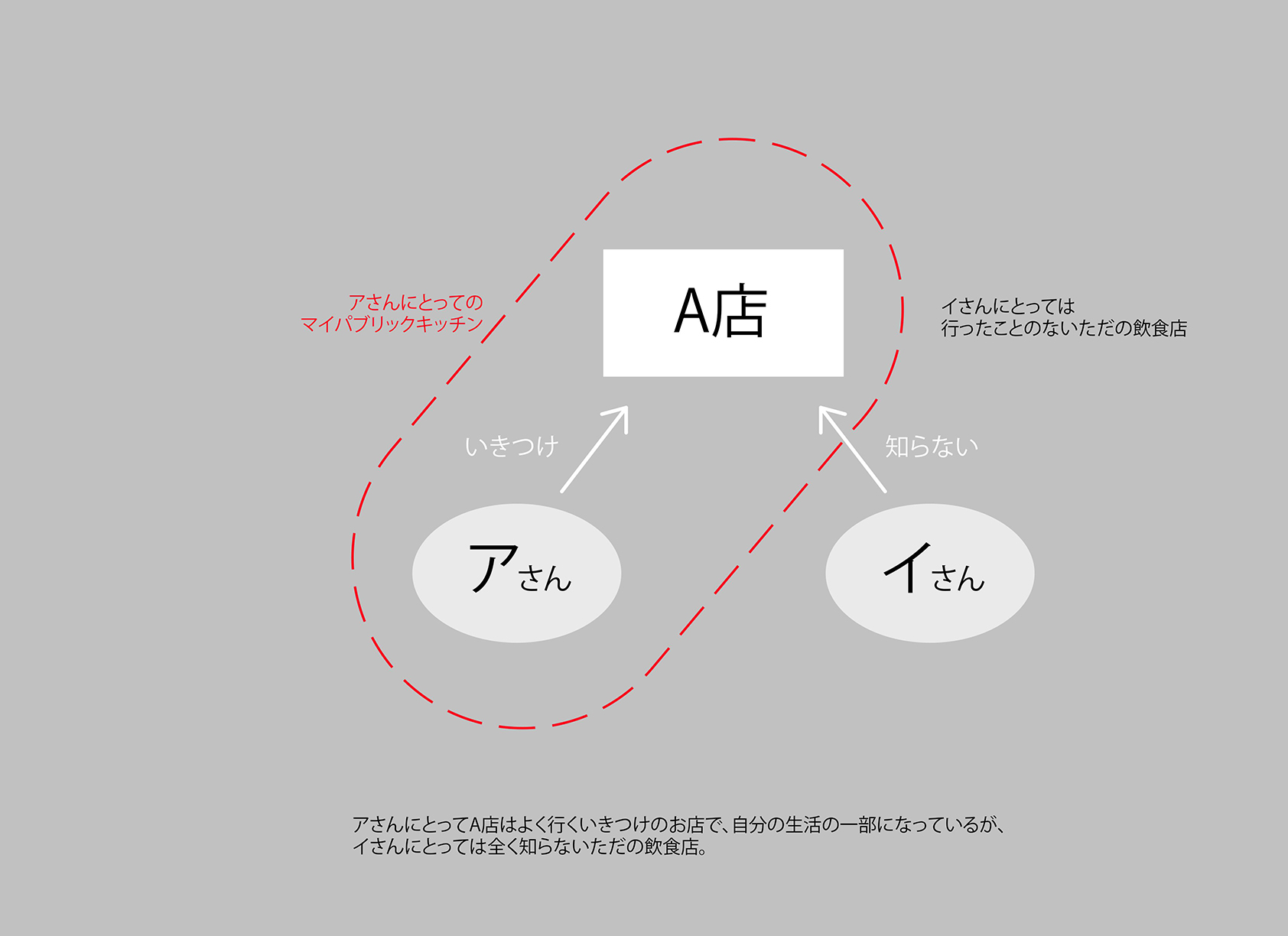

「なになにキッチン」みたいなときに付く「キッチン」は具体的な設備を指す言葉のはずの「キッチン」に、つくる人、食べる人、その場の雰囲気も含んでいる気がする。そういった意味で不特定多数、もしくは特定多数の「設備のシェア」とはなんとなく違う。では地元や職場の近くの「いきつけの店」はどうだろうか。個人の認識としては「パブリックキッチン」のイメージに近い気もするが別の人の視点からしたらただの飲食店だし、それが会員制のような特定多数の集まりになったとしても、あくまでもそこに関与する個人の意識の上での話であり「マイパブリックキッチン」でしかない。

アさんとイさんのA店の捉え方

以下、すべて筆者作成、撮影

とはいってもまずは一番日常的で近くにある「マイパブリックキッチン」からぼんやりと思い返してみると、いつもの場所でいつもの店員といつも座る席といつもいただくもの、慣れているせいか登場するさまざまなことが曖昧な印象のイメージがある。ひとつ気がついたのはどの店も客席からつくるところが見える点だ。これは僕の「マイパブリックキッチン」に限ったただの偶然なのかもしれないけど少し考えてみる。

厨房が見える

どこかに行ってお昼ご飯を食べる時間の余裕がないことももちろんあるが、早いときは前日から、だいたいは朝起きた時に、その日の昼にどこの店で食べるかを決めている気がする。たぶんまずなんとなく全体の体験を頭でぼんやりと描いてから気分が乗るところに焦点を絞っている。事務所から店までの道のり、つくられる過程、漂ってくる香り、たくさんの記憶の要素が加味されているんだと思う。魚屋さんが店先でランチの時だけ魚を焼いてくれて弁当を売ってるとか、おにぎりを注文してその場で握ってくれるとか、華麗にヒュッヒュッヒュと鍋に麺を投下していく様を道から見ることができる刀削麺屋とか、ごく普通の中華料理屋でも奥のほうに厨房が見え炒める音と香りが充満しているとか、客席と厨房が対面している洋食屋とか、調理の過程から食することが一連としてあまり途切れることないお店によく通っている。料理をつくってもらってそれをいただくという境目がほぐれているから日常的な体験の心地よさがどれもある。でもこれは「マイパブリックキッチン」なのだ。

提供「する」側、「される」側、それを「見る」側

そう思い返してみれば調理する様を見せるオープンキッチンやコーヒー豆を焙煎しているところを見せるカフェなんかはたくさんある。店内の一番奥や見えないところに配置されていた厨房や作業倉庫をパフォーマンスやイメージとして見せたり、店によっては中心に配置するようなこともある。その一体感がお店のイメージにも直結する。ただそういった裏を表にするような透明性だけでは、そのお店に入ってからの展開でしかないわけだから、特定多数に対するサービスの範疇で、不特定多数に対する広がりは感じない。なので、先ほどの刀削麺屋を詳しく説明したい。店の構えからしたら表通り、でもプランニングとしては店の一番奥となる厨房部分を入り口の隣の表面にもってきて、そこをガラスにし、調理する様が道から見えるようになっている。そこを通りすがりに眺めていたり、写真を撮っている人も見たことがある。

麺を削る様子が垣間見える刀削麺屋

ありきたりだがこれは客以外の不特定多数の人に向けた厨房のあり方のひとつだ。しかもこの形式は、提供「する」側と「される」側だけが対峙するオープンキッチンや、道に向かって提供し、客と直接対峙するたこ焼き屋のような小さなお店と違って、料理が調理されているところが道から見えるけど、それは外から見ている人のためではなくて、店内にいるお客さんに提供するために調理されている。よって提供「する」側と「される」側のサービスとはまったく関係なく、「キッチン」が不特定多数に対しても存在している。考えてみれば、まじめに調理している様やその場自体が最大の演出になって、見ているだけだった人が未来のお客さんになるかもしれないわけだから、なんともわかりやすい可能性のある構図だ。

ふと台湾の夜市も思い出した。一般的なお店だと提供「する」側と「される」側の境目がわかりやすくあるが、ここでは提供「する」側が屋台で移動してきたりすることからそのような境目がなくとても場当たり的で曖昧だった。例えば地元の人ばかりで賑わう大龍街夜市(台北市)では客は歩道の一部に置かれたテーブルで食事をし、店の人は車道のほうを向き調理をする。看板は歩道と車道の両方に向かって掲げ、バイクで訪れる客はドライブスルーのように利用したりもする。歩道からは店内の客と調理するお店の人の背中を見ながらその様子を楽しむことができる。その自由さゆえなのか、多少無愛想な店員でも許せてしまう寛容な場だったと記憶している。

台湾の大龍街夜市

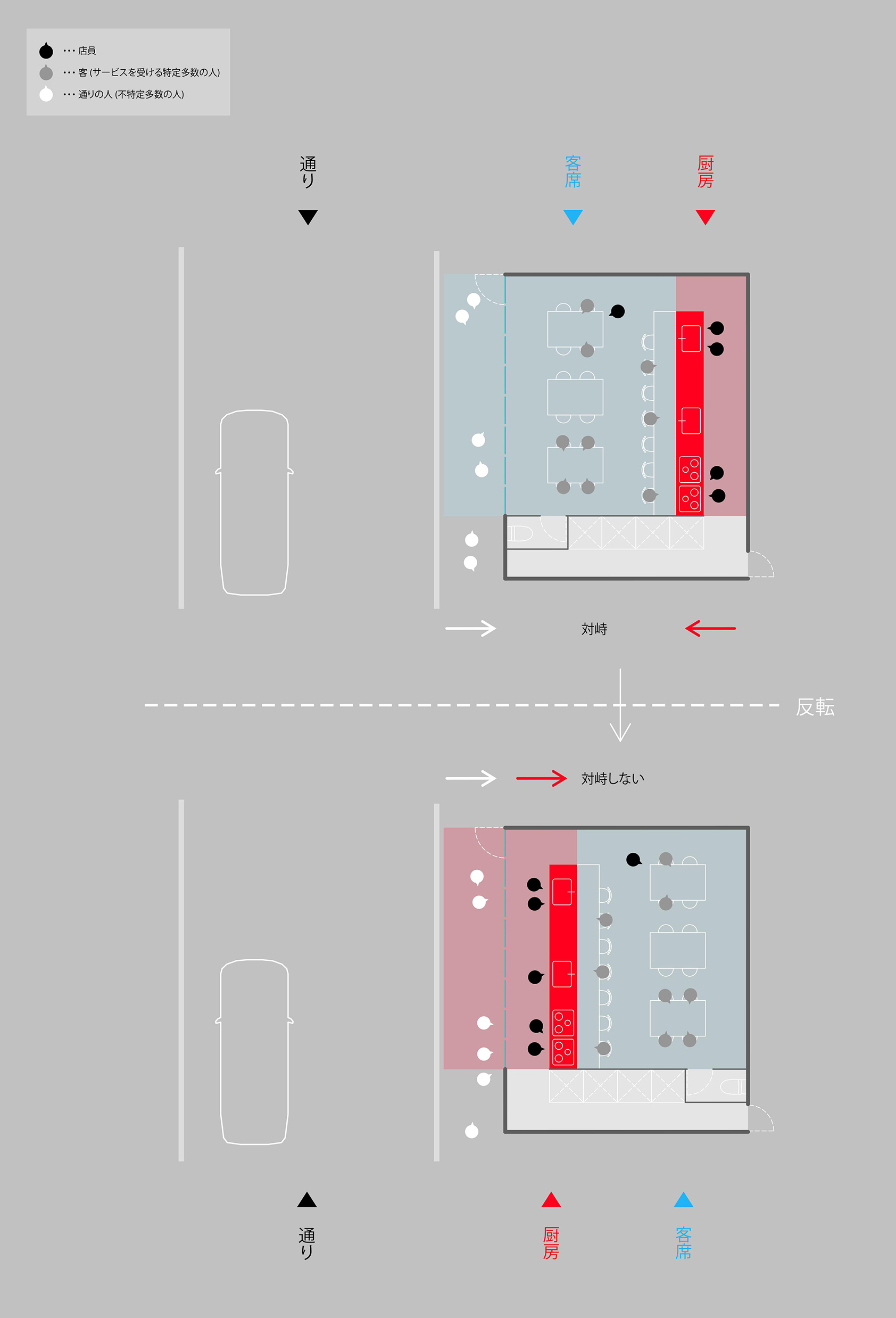

店内の計画を逆転させる

そこで日常的な体験の考察とこういった事例も参考に、プライベートなサービスを超えた場を計画するにあたって、通りに面したほうに客席、奥に厨房を配置する一般的な店舗内のゾーニングを反転してみるとどうだろうか。オープンキッチンやオープンバックヤードのようなスタイルをベースに、客と店員が対峙している関係はしっかりと残しておき、それを「見る」側である不特定多数を用意する。表通りに面して厨房があって、奥が客席という順に。それらが対面して厨房は道を背に配置されるから、道を歩いている人は厨房の内を見たり、厨房沿いを歩くことになるわけだから、街に対してとてもモニュメンタルな「キッチン」になるはずだ。

一般的な奥厨房型と手前厨房型店舗の平面図

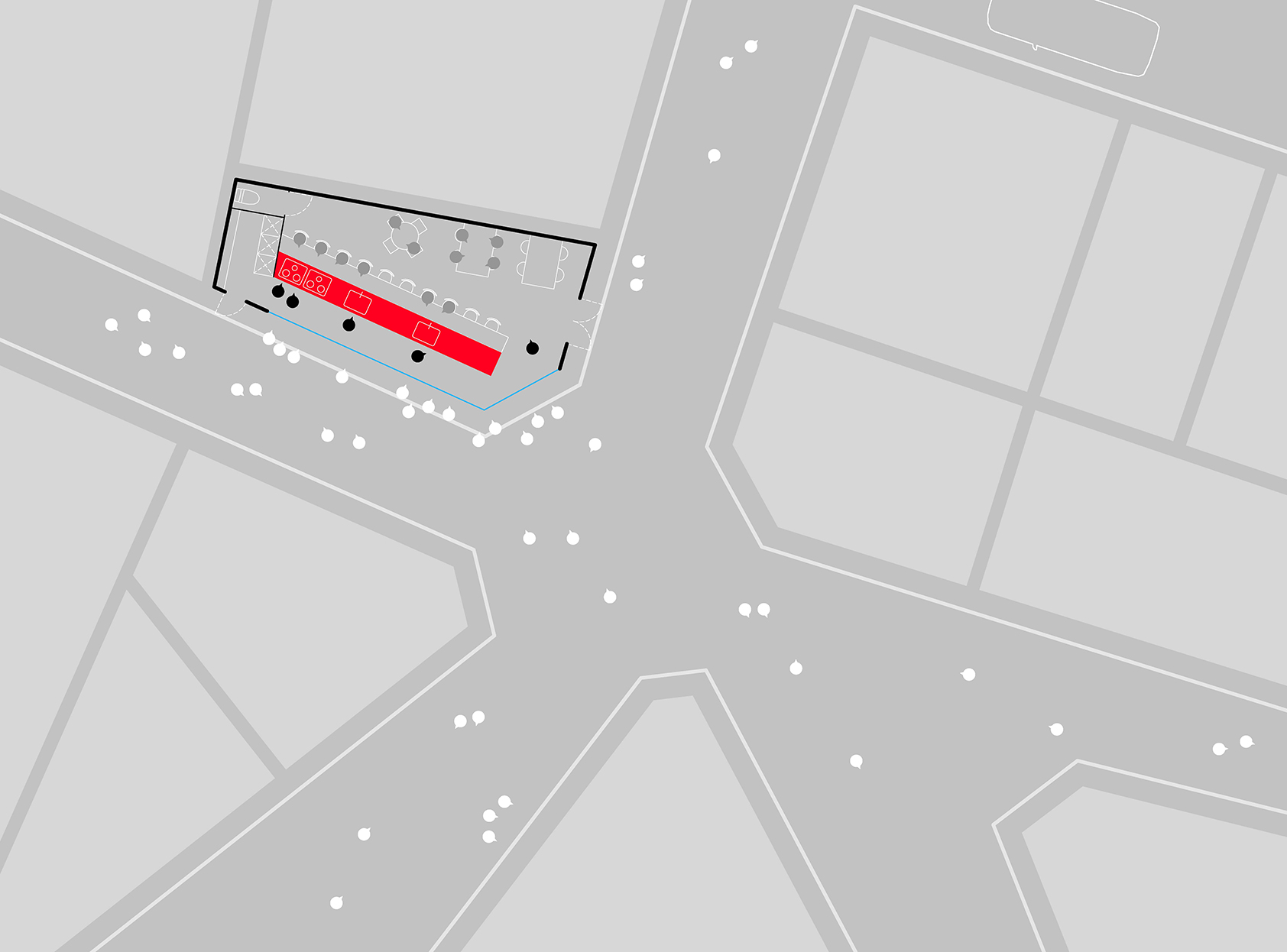

モニュメンタルな「キッチン」のイメージ

表通りと裏通りに挟まれているようなテナントで出店するのであれば、水周りの位置を変えず、裏の細い道を厨房と入り口にするのがよいかもしれない。そして表通りはいっそのこと閉じて、大きな窓をひとつでも設けてちょうどよく距離をつくってしまうことも考えられる。

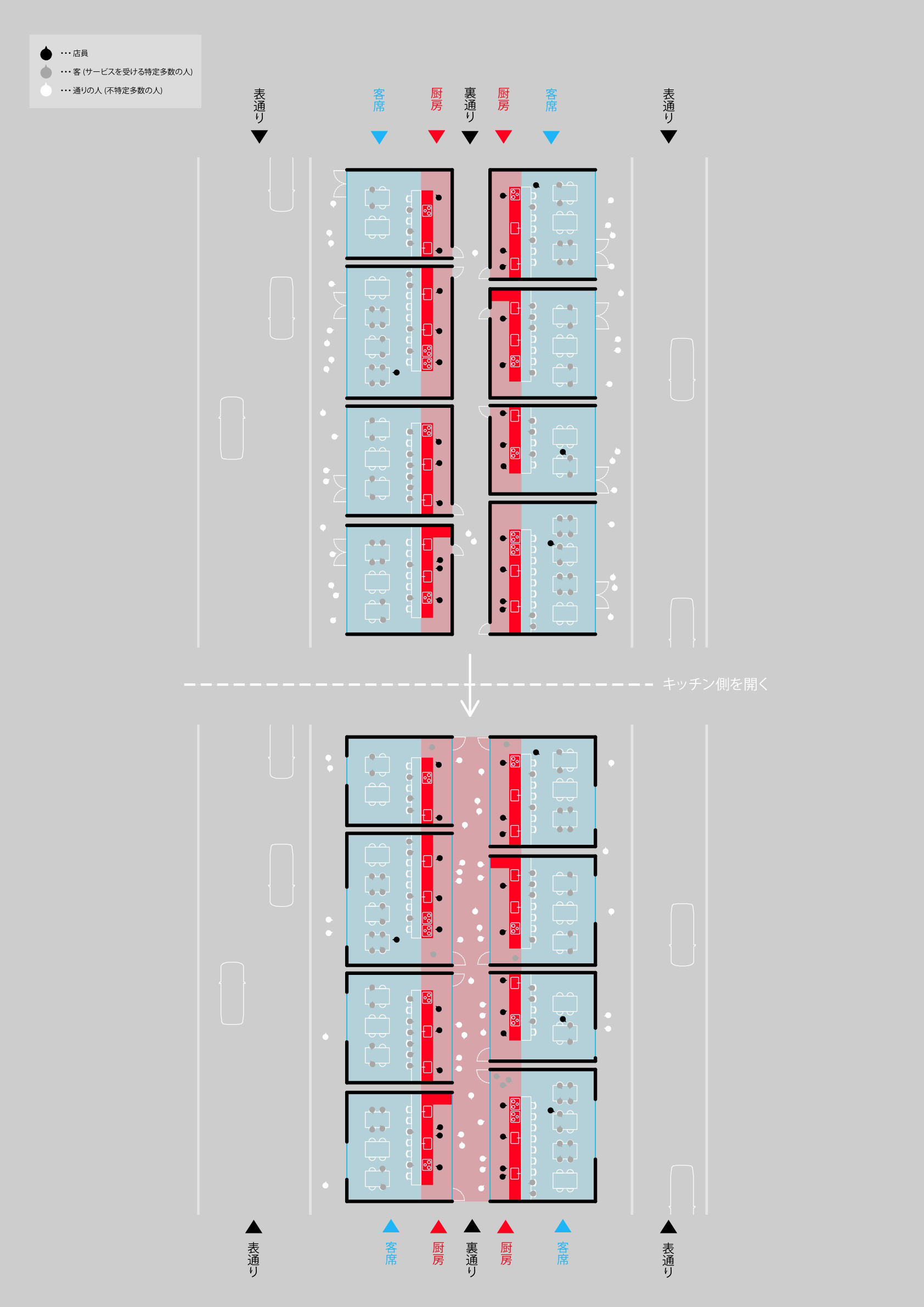

さらにはそれが横丁のように連なって群となったら、ご飯がつくられる大きな厨房の中を歩いて通るような体験で、さまざまな料理がつくられているところを見ながら、漂ってくる香りもダイレクトで食欲が掻き立てられ、食べることが目的でなくても通りたくなる。

裏通りを活かした街や都市の日常を広げる「キッチン」

自分も含めた街一帯の「キッチン」だ。特定多数のお客さんを迎え入れ接客するプライベートサービスに閉じこもらず、はたまた特定多数の価値観に対するプログラムだけにならない、街や都市の日常を広げる「キッチン」が自分の近くにほしいと思ったがどうだろうか。

増田信吾+大坪克亘

増田信吾と大坪克亘による建築家ユニット。2007年から東京を拠点として共同で設計をはじめる。主な作品に《躯体の窓》(2014)、《リビングプール》(2015)、《始めの屋根》(2017)、《街の家》(2018)などがある。

このコラムの関連キーワード

公開日:2019年01月30日