穴が開くほど見る

── 建築写真から読み解く暮らしとその先 (第4回)

乾久美子(建築家、横浜国立大学大学院Y-GSA教授)× 島田陽(建築家、京都造形芸術大学客員教授)

『新建築住宅特集』2019年2月号 掲載

社会的な機能をプログラムに持つ最小限住宅/「立体最小限住宅 No.38 石津邸」 池辺陽

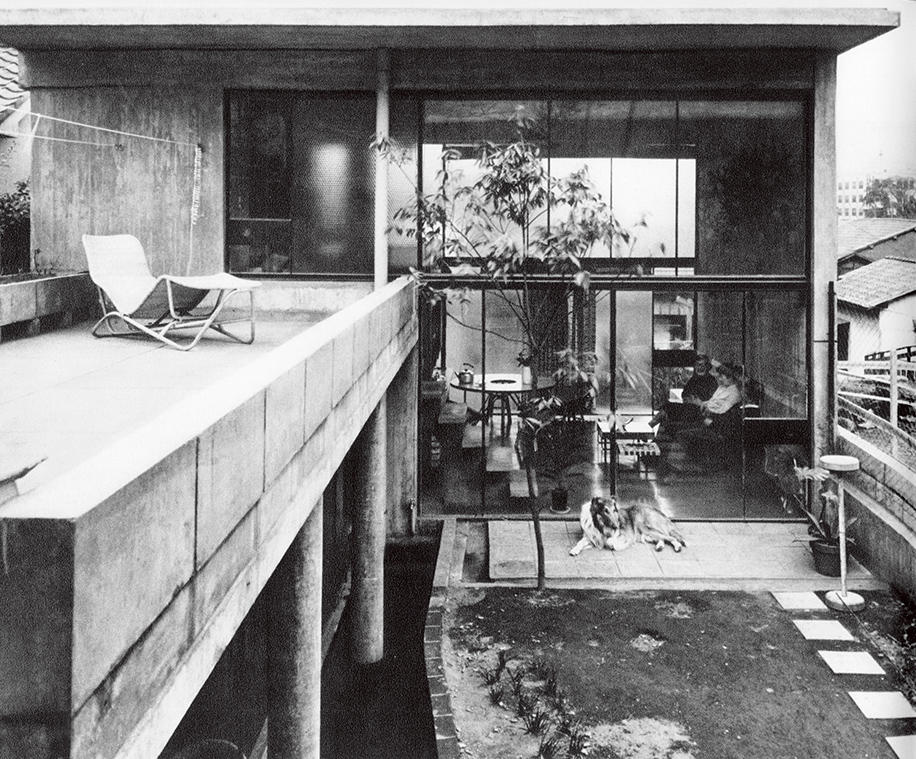

「立体最小限住宅 No.38 石津邸」 池辺陽(1957年、東京都新宿区) 撮影:平山忠治 『JA』57号より転載

「立体最小限住宅 No.38 石津邸」 池辺陽(1957年、東京都新宿区) 撮影:平山忠治 『JA』57号より転載

乾:

この家は最近通っている設計JVの事務所の近くにあったのを偶然見つけたということもあり、選びました。この写真では一見大きい家のように見えますが、テラスに座っているコリー犬や中にいる建主の石津さん夫婦との比較でかなりコンパクトであることが分かります。本物を見つけた時も、こんなに小さかったのかとびっくりしました。さらに見ていくと背後に瓦屋根の民家やビル見えていて、都心の最小限住宅として建っていた様子が分かるのと、背後の隣家の屋根がこんなレベル差で見えていることからも、北側に傾斜した斜面地であることが分かります。写真正面がリビングルームで、1段落ちたところにキッチンがありその上に主寝室が載っていて、手前左の低いボリュームが子供室という構成です。先ほどの「傾斜地に建つ家」と断面構成が似ているのですが、おそらく当時、リビングルームとキッチンの距離感を段差で確保するというのが新鮮な解決方法だったのかと思います。この家は都心の住宅でありながらも、レベル差だけで大きな広がりを獲得しているのが素晴らしいなと思います。

有名な話なのですが、この家の建主は「VAN」という1960年代流行したファッションブランドの社長で、建築家と建主との出会いをつくる企画を雑誌『モダンリビング』で行い、その最初がこの「No.38 石津邸」で、『モダンリビング』では「ケーススタディハウス No.1」と名付けられていました。天井の高いリビングルームが特徴ですが、商業的な撮影スタジオなどがない当時、このリビングルームでモデルにVANの服を着せて撮影をしていたそうです。北側斜面を利用して北側採光を安定させ、撮影スタジオとして使いやすいものとしてつくられたのではないかと思います。社長自ら自宅を撮影スタジオにしたということで、空間の使い方に対して新鮮な感覚をもっていたことに驚きます。この家は1957年にして、住まいに社会的な機能を持ち込むということを実践している。しかも核家族のものだった最小限住宅に、そのような使い方を発見しているようなところもあると思います。新しい暮らしの先駆けだったのではないでしょうか。この家はその後、息子さんがメインの住まい手に変わった際、宮脇檀さんが増築して写真左のテラスに2階がつくられてます。このテラスが最初から一種の人工土地としてつくられていたのか分かりませんが、坂出人工土地が1962年に考案されるよりも数年早くこういう作品がつくられていることに驚きます。No.38はすべて現場打コンクリートです。乾式建設の研究者でもある池辺さんの中で、どちらかというと特殊な部類に入る建築といえると思いますが、常に先見的にいろいろなものに挑戦されていたことが、建築を人工土地としてつくるアイデアに表れていると思います。

さらに写真をよく見ていくと、リビングのテーブルの上には当時大量生産が始まったアルマイトのやかんなどのキッチン用品が置かれています。こうしたアルマイト製品がインテリアの重要なアイテムとし堂々と置かれているというのが時代を感じさせますね。コリー犬という種は最近ははやっていないようですが、当時は洋風でファッショナブルな存在だったのでしょう。このコリー犬のかっこよさと対比的なのが、2階の生活感溢れる洗濯紐です。しかも洗濯紐が、荷造り紐をいくつか繋ぎ合わせてつくっていたのか、結び目があって可愛らしいです。物資がまだまだ少ない時代を感じさせる結び目だなと、要するにものが大切に扱われていたということがよく分かります。そして石津さんご夫婦が談笑しながらリラックスして写っていますが、ファッション業界の一線で活躍しておられるからか撮られることに抵抗がなく見えるし、都心の最小限住宅で具現化した自分たちのライフスタイルがメディアに出ることに誇らしさを感じているように思います。そうした心意気が、かっこよくこの1枚の写真に収まっていて素晴らしいと思うんです。

島田:

おしゃれをされたふたりが隣り合って座って、その傍らにはコリー犬という、かなりハイセンスなライフスタイルですよね。コンクリートだから池辺さんがデザインした有機的な造形の華奢なテーブルも印象的に見えるし、階段の薄い踏み板と支柱の造形が映えますね。以前雑誌で清家清さんと石津さんが対談している記事を読んだことがあって、「俺の家はコンクリートでつくったから潰すに潰せない」みたいなことを言っていました。結果的にそれがその後改装に改装を重ねて未だに生き残っているというのは、示唆に富んで面白い話です。

色どられたモダニズム最小限住宅/「SH-1」 広瀬鎌二

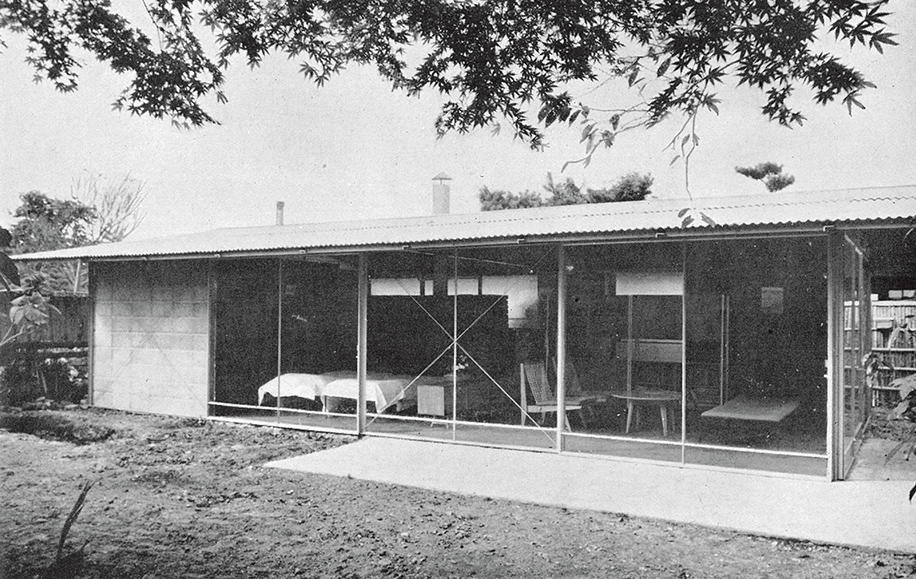

「SH-1」 広瀬鎌二 (1953年、神奈川県鎌倉市) 撮影:平山忠治 『新建築』1953年11月号より転載

「SH-1」 広瀬鎌二 (1953年、神奈川県鎌倉市) 撮影:平山忠治 『新建築』1953年11月号より転載

島田:

この企画で広瀬鎌二さんのような、現代でもたくさん研究をされて読み込まれている方の代表作を選ぶのは勇気がいりましたが、改めて発見しようという意気込みで選びました。この家の柱は40mm角で、筋交いの鉄筋が6mm、アングルが65mmで、当時でも鉄骨屋さんがつくれなくて、サッシ屋さんがつくってくれたというくらいスレンダーなものです。家具も全部設計されていてベッドにもブレースが入っており、ベッドのブレースと住宅のブレースが同じ位の寸法です。65年前の住宅ですが、現在僕らが考えるような家具のスケールと建築のスケールを混ぜ合わせるようなことが起こっている。そういう突き詰めた美しさに惹かれる人は多いと思うのですが、僕が一番驚きだったのは色でした。掲載された『新建築』の解説文には鉄骨は内外ともにわずかに紫がかった橙色と書いてあります。当然ながらシルバーとか白とか、無彩色を想像していました。ブロックは寝室を含めて内外すべて淡緑色って書いてあるのです。広瀬建築はモノトーンで非常にストイックなミニマムな世界と想像していたのですが、どうもこの家はとてもカラフルですね。屋根のフィンクトラスもオレンジ色のようですからね。白黒の写真だといわゆるモダニズムの最小限住宅ですが、この色の情報を持ってこの写真をじっくりと眺めるとミニマムでありながら、新しい時代への新鮮な息吹、ポップさすら感じられます。

もうひとつ気になったのは、写真で見えてくる丸座卓で食事をとることです。低い椅子とデイベッドもあって、丸座卓がちょっと大きめだから来客があってもここでもてなしができるということを広瀬さんは言っていますが、毎日ここでご飯と味噌汁を食べるというのは不思議です。「傾斜地に建つ家」もそうですが、この時代食事をどこでどうとるかは過渡期だったのでしょう。ちゃぶ台に座布団から椅子が出てきてもまだ重心の低い机と椅子で、応接と一緒という昔の茶の間ですよね。それでも窓辺にミシン、屏風の仕切り、ベッドとキッチンを仕切るのはペチカでそれを蓄熱するレンガ。最小限でとても暮らしやすいスケールと間取りだと思います。

サッシのガラス割も面白いです。規格寸法のせいか下に少し不思議な寸法で割られています。庇に隠れる上の方で欄間状に割ることも考えられますが、割れ替え等も考えておられたのかな。そのガラス面を挟んだ犬走りの土間と室内のフローリング床の段差のなさは驚くべきもので、おそらく暴風時には雨が入ったのではないかなと思いますが、新しい時代の新鮮なチャレンジが感じられます。同時に写真左端には竹垣が見えます。鎌倉という土地と調和させていて、その挑戦と調和のバランスが面白いです。

乾:

先程の話と同じかもしれませんが、この時代の近代建築って本当に色が使われていますよね。清家清さんの「斎藤助教授の家」のブルーなどはとても印象的ですが、絵画的な美意識やモダニズムなどの影響が大きいと思います。また、プロダクトデザインと建築デザインが一体的に写真に収められているのが印象的なのですが、当時はそれらを連続的に語ることができた時代だと思います。建築だったら最小限をつきつめることだったり、プロダクトだったら家事の省力化みたいなことがあって、同じような目線でプロダクトと建築がつくられている。それらが一体となって空間をデザインしたいという欲求があったのだと思います。それに対して現代はものの種類と数に溢れている時代なので、なかなかプロダクトと建築のデザインを一体的にプロデュースしていくことが難しいように思います。

戦後間もない住宅の志を現代の目で見る

LIXILショールーム大阪で行われた公開対談風景。 撮影:本誌編集部

LIXILショールーム大阪で行われた公開対談風景。 撮影:本誌編集部島田:

住宅は撮影される機会が少ないので、発表時の写真しかないことも多く、それが白黒の場合は、前回に内藤さんが言われている通り、深みや湿度などの情感は伝わるのですが、色は想像するしかない。それが今回格別に楽しかった。住宅ではあまり色を使わないのですが、試してみようかなという気になりました。ただ今回の企画を通して、やはり自分がまだまだ古いものを知らないことがよく分かりました。学生、駆け出しの社会人、そして今の目で見返すとそれぞれの立場で発見できることは異なり、これだけ豊穣な住宅の試みの歴史がある国で『新建築』のアーカイブは宝の山です。つぶさに見ると掘り下げて今に活かせるものがたくさんあって、現に今も自分の設計にどう活かそうか考えています。今回の4つの住宅には新しい時代のライフスタイルを創造する新鮮な挑戦、と同時に引き継いできた文化的な遺伝子、ふるまいや周辺との調和の意思を感じました。僕もそのような意思で設計に向かわなければと背筋が伸びる思いです。

乾:

今回通して、戦後間もない時期の住宅は、大変な意気込みがあるというか、新しいライフスタイルを建築を通してつくっていくんだぞという希望に燃えていたような気がします。だから時代を経ても瑞々しく見える素晴らしい作品が多いなと改めて思いました。また、今回たまたまなのですがふたつとも坂倉準三事務所に関係がある建築家による家を東京と大阪とで選んだのですが、池辺さんが建築の本質を苦しみながら追求していたのに対して、西澤さんは旦那芸とも言われるような、関西らしい、裕福な暮らしに裏打ちされたライフスタイルを建築にされていて、モダニズムを基調にしながらも全然違うものへと向かっていることが印象的でした。私は「石津邸」のように都市の中でコンパクトに住む家の方が個人的には好みですが、「正面のない家」のような豊かな暮らしを踏まえてつくられたモダンライフスタイルというものをもう一度見返してみてもいいのではないかと思いました。日本の住宅は、その後も最小限の住宅において果敢な取り組みがなされていて、素晴らしい住宅がたくさん生まれていますが、日本の住宅地を見回すと裕福な家が逆に貧相というか、文化的な位置づけがはっきりしないまま、単にお金だけをかけるようなものになっていて、結構悲惨な存在に見えます。そうしたものが生まれてしまう社会は、それはそれでまずいような気がしたりしますね。

(2018年12月3日、LIXILショールーム大阪にて 文責:新建築住宅特集編集部)

建築陶器のはじまり館

やきものの街であり、INAXブランドのふる里でもある愛知県常滑市に設けられた、株式会社LIXILの企業博物館「INAXライブミュージアム」。その一角に、近代日本の建築や街を支えた「建築陶器」と呼ばれるタイルとテラコッタを展示する「建築陶器のはじまり館」がある。

「建築陶器のはじまり館」は屋外と屋内の展示エリアで構成され、屋外展示エリア(テラコッタパーク)では、「横浜松坂屋本館」(1934年竣工、2010年解体、設計:鈴木禎次建築事務所)のテラコッタや、「朝日生命館(旧常盤生命館)」(1930年竣工、1980年解体、設計:国枝博)の巨大なランタン、鬼や動物などの顔が壁面に10体並ぶ「大阪ビル1号館」(1927年竣工、1986年解体、設計:渡辺節建築事務所[村野藤吾])の愛嬌あるテラコッタなど、13物件のテラコッタが、本来の姿である壁面に取り付けた状態で展示されている。屋内エリアでは、フランク・ロイド・ライトの代表作のひとつとして知られる「帝国ホテル旧本館(ライト館)」(1923年竣工、1967年解体)の柱型の実物展示を中心に、明治時代につくられた初期のテラコッタから、関東大震災を経て1930年代の全盛期に至る、日本を代表するテラコッタ建築とその時代背景が紹介されている。このような、近代建築で実際に使用されたテラコッタを長年にわたり継続して収集・保存・公開してきたことなどが評価され、「INAXライブミュージアム」は2013年「日本建築学会賞(業績)」を受賞している。

また、「建築陶器のはじまり館」の建屋のファサードには、同ミュージアム内の「ものづくり工房」で製作されたテラコッタが使用されている。建築陶器の歴史的価値だけでなく、現代の建築におけるやきもの装飾材の可能性も体感できるため、屋内外をぐるりと散策しながら見学されてはいかがだろうか。

「建築陶器のはじまり館」外観

屋外展示エリア(テラコッタパーク)

所在地:愛知県常滑市奥栄町1-130

tel:0569-34-8282

営業時間:10:00 ~ 17:00(入館は16:30まで)

入館料: 一般700円、高・大学生500円、小・中学生250円(税込、ライブミュージアム内共通)

※その他、各種割引あり

web:https://livingculture.lixil.com/ilm/terracotta/

雑誌記事転載

『新建築住宅特集』2019年2月号 掲載

https://japan-architect.co.jp/shop/jutakutokushu/jt-201902/

このコラムの関連キーワード

公開日:2019年11月27日