穴が開くほど見る

── 建築写真から読み解く暮らしとその先 (第9回)

千葉学(建築家)×西澤徹夫(建築家)

『新建築住宅特集』2023年12月号 掲載

第9回 千葉学(建築家)西澤徹夫(建築家)

「穴が開くほど見る──建築写真から読み解く暮らしとその先」と題して、史上に残る名建築の建築写真を隅々まで掘り下げて読み取ります(第1回はJT1802、第2回はJT1803、第3回はJT1808、第4回はJT1902、第5回はJT1908、第6回はJT2003、第7回はJT2210、第8回はJT2308)。1枚の写真から時代背景、社会状況、暮らし、建築家の思いなど、読み取る側の想像も交えながら細部まで紐解くことで、時代を超えた大切なものを見つめ直し、未来に向けた建築のあり方を探ります。

第9回目となる今回は、千葉学氏と西澤徹夫氏のおふたりにお話しいただきました。

- ※文章中の(ex JT2212)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2022年 12月号)を表しています。

自分の思想を育てた学び

西澤:

僕の穴が開くほど見るという経験は、学生の時、設計課題のレファレンスを探すために図書室に通って、建築雑誌のバックナンバーを読み漁ったことです。同級生には中山英之さんや長坂常さんという猛者たちがたくさんいて、どうにか彼らに適う案をつくるために、バレないようにネタを探すわけです(笑)。ナチュラルボーンポストモダニストとしては、理論から入るというよりは新しいスタイルがないか、新しい図面表現がないかを探して、新しいレファレンスを探してくるゲームという感じで雑誌や本に向き合っていました。それと、六角鬼丈先生の「建築家は、図面を読めば頭の中でCGのように空間を立ち上げることができる」という言葉に感化されて、図面と写真を照合して答え合わせをしていました。それが建築を読む・見る・使うことの練習でした。

千葉:

僕が大学生の頃はポストモダニズム全盛期で、マイケル・グレイヴスやロバート・ヴェンチューリの作品集が近くにありました。でも僕は心が動かなかった。建築の表層に、そこまで興味がなかったんだと思います。同じ頃、『SD』で安藤忠雄さんの特集が出たんです(『SD』8106)。安藤さんの抽象度の高い造形と図面は印象的で、図面はいくら読み込んでも簡単には読み解けない。そこが面白くて、安藤さんの作品集は穴が開くほど見ていました。他にもたくさんの作品集や建築雑誌を見てましたけど、僕は面白い建築をそこから見つけるとすぐに見に行っていました。すると写真とは全然違う印象を受けたりする。だから当時は建築写真というものは恣意的に切り取られたどこか信用ならないメディアだと思っていました。現地で建築を見て、感銘を受けて帰ってくると、それがどのようにできているのか知りたくて仕方がなかったから図面のトレースをしていました。体験してきた空間を思い起こしながら、自分で設計したつもりになって、自分のものにできるまでひたすらトレースする。その点では、写真よりも図面を穴が開くほど見ていたともいえます。建築は平面図や断面図という2次元の媒体を介して思考するものですが、それと実空間とのズレや関係性に対する関心が強かったのだと思います。

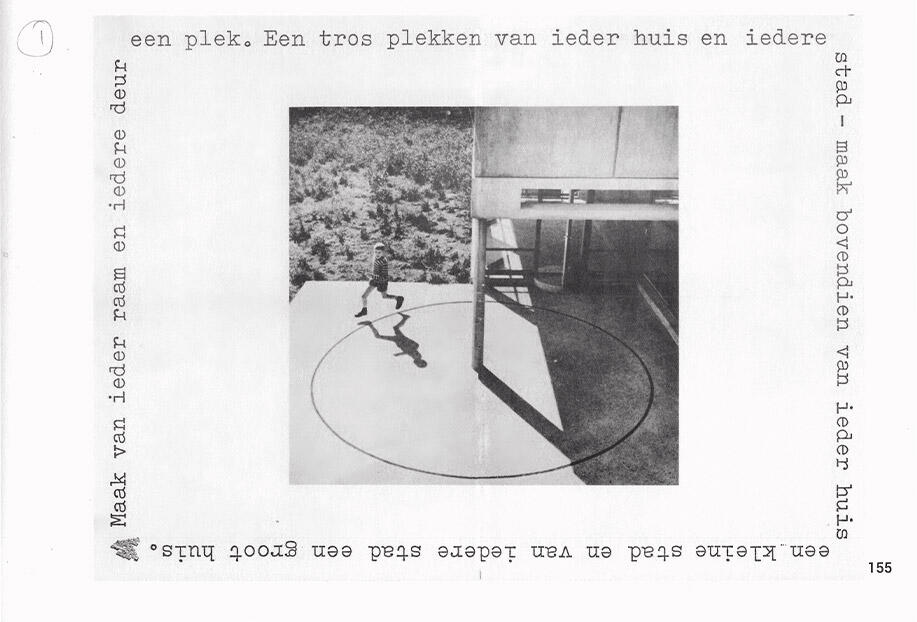

「サークル・テラス」 アルド・ファン・アイク

「子供の家」 アルド・ファン・アイク(1961年、オランダ、アムステルダム) ©Aldo Van Eyck archive

西澤:

まず僕の1枚目は、アルド・ファン・アイクの「子供の家」と名付けられた孤児院の、どの本にも必ず出てくる写真です。これはまだ戦後間もない頃に計画された、親をなくしたりネグレクトされた子供のための施設です。アイクの建築は昔から好きで、事務所の本棚を見渡したところ、作品集が4冊といちばん多くありました。改めて見返してみて、これは孤児院のパンフレットの裏表紙であることが分かりました。写真の周りに書いてあるオランダ語を調べてみると「すべての家、すべての町が場所の宝庫、すべての家を小さな町に、すべての町を大きな家に」と書かれていて、つまり「家は都市である、都市は家である」というアイクの重要な宣言と呼応しています。まずこの写真は、建物の正方形グリッドの項点にある柱がテラスの中心にあり、それを軸としたシンメトリーの構図が特徴的です。左上に、柱を中心としたサークルの上を走っている少年が、空中に浮いた状態で写っています。『決定的瞬間』(ヴェルブ社、1952年)で知られるフランスの写真家、アンリ・カルティエ・ブレッソンのような躍動感があって気に入っています。しかし、建築の意匠の狙い通りの、ややできすぎた演出にも見えます。平面図とピロティ下の回転扉のかたちから、写真右上が14 ~ 20歳までの男子のエリアで、画面下方に同じく女子のエリアがあり、ここはその中間にあるテラスであることが分かります。方位と45度の影から、これはおそらく夕方でしょう。カメラマンがこの時間まで待って、子供にサークル上を走らせたのかもしれません。この建築は約3mのグリッドが9ユニット集まってひとつのクラスターをつくり、グリッドごとにひとつのキューポラが載っています。それを雁行させながら配置することで対角方向へ視線や動線の変化が生まれています。平面図としては極めて形式性の強いものですが、小さな段差や扉やガラスの開放の向き、子供と大人の視線の高さの違いを細かく掬い上げることで、とても生き生きとした空間が生まれています。このような、床の起伏や小さなディメンションで場をつくっていく方法は、これに先立つ、荒廃したアムステルダムに子供たちのための公園をつくる「スペル・プラーツ」というプロジェクトの流れだと理解できます。モダニズムに一石を投じようとしたアイクのヒューマニスティックな設計思想にはとても共感します。「八戸市新美術館」(『新建築』2201)の設計の時には、この写真を含めてチームで場のつくり方を参照していました。

千葉:

槇文彦さんは、アルド・ファン・アイクと親交があって影響も受けていたから、そのヒューマニズムの目線で都市を構想していく姿勢は、「ヒルサイドテラス」(『新建築』9206)にも現れていると思います。この建築はプレキャストコンクリートでできた均質なグリッドが広がっていく中に、きめ細かい空間の襞がつくられていることがこの写真からもよく分かりますね。

西澤:

1種類の径の柱と3mグリッドだけで構成される単純さの中に、ある種の迷宮性、全体像の見えてこない回遊性の楽しさがあって、ル・コルビュジエのような空間の形式がダイナミックに展開していくモダニズムのつくり方とは違う魅力を感じたんです。それからこの写真は正方形に近い縦横比になっているので、パンフレット用のグラフィックデザインありきのトリミングなのだろうと思います。これを撮った写真家は、アイクの思想とは裏腹にモダニズム写真を目指していたのかもしれません。しかしこの写真は、どこか子供を見守っているような目線にも見えてきませんか。「子供の家」の写真は子供の目線に下がって撮った写真が多いのですが、建築を説明する写真というよりは、どう過ごしているのかを撮っていて、この時代としては珍しい見せ方だと思います。

千葉:

左上の手付かずの荒野がこの構図の中で効いていて、プレキャストコンクリートでつくられた幾何学の建築と対比的に写っていることも面白いですね。それぞれのグリッドが中庭を緩やかに囲みつつも、中庭は周囲に開かれていて、守られた庭と周りの自然の対比が、子供の生き生きした動きと重なり合って、たくさんの意味を読み取れる写真だと思います。

西澤:

僕もそう思います。この場所は建物の端にあるので、平面図を見てもこの先は荒野として描かれていて、そんな自然環境から守られた「子供の家」にようやくやってくることができた、というシーンにも見えてきます。

「軽井沢の家 その1」 吉村順三

「軽井沢の家 その1」 吉村順三(1963年、長野県) 撮影:新建築社写真部

千葉:

僕が選んだ1枚目は、吉村順三が1963年に建てた「軽井沢の家その1」(『新建築』7208)のリビングの写真です。建築学科に入って最初の建築の課題がこの別荘でした。この別荘の図面を渡され、矩計図をトレースし、パースを何枚か描くという課題です。その思い出が選んだ理由のひとつですが、吉村さんは東京藝術大学で長年教鞭を執っていたので、西澤さんにとってどういう位置付けなのかも聞きたいと思い選びました。正直なところ、僕はこの建築の素晴らしさは十分に理解していたのですが、一方で完成度が高過ぎて、その先に何があるのかと思いながらトレースしていたところもあります。改めて今回この写真をよく見たのですが、吉村さんが自然環境とどのように向き合っていたのか、そこに多くの発見がありました。まずこの写真の正面に写る森の樹木からして、季節は初夏だと思います。 軽井沢のいちばん気持ちのいい季節で、その森を風景として切り取る窓は、建具がすべて収められて全開しています。まず不思議に思ったのは家具の配置です。リビングの家具の配置は、その空間とそこでの生活のありようを体現しますが、いちばん大事な森の風景に対し、ソファは横目で見るように配置されています。暖炉が見切れている右下にありますが、暖炉を囲んでるようでもない。そして左に写るダイニングテーブルは、4脚椅子があるのにひとつの大きなテーブルではなく、ふたつのテーブルを繋げています。ほかの写真では適宜分割して使っていますから、おそらく季節や使う場面に応じて家具のレイアウトを変えて過ごしていたと思うんです。一方で、自然環境との関わり合い方を風景として切り取る意図は、開口の開け方を筆頭に随所に見えている。外壁はスギの羽目板を縦に張っていますが、内部はすべて水平方向に張っていて、外と中を対比的に表現しています。梁は丸太をそのまま使っていて、手摺りも縦材は製材ですが、水平材は丸太です。外の木立の垂直性に対し、自然な状態に近い丸太はすべて90度回転させて水平に使い、外の環境が際立つようにしています。ここでは自然は、あくまでも視覚的に眺める対象としてつくられて、積極的に飛び出していく対象とは感じさせない別荘です。バルコニーの奥行きが僅かなことにもそれは現れています。季節によって背景としたり相対したり、場面に応じて自然環境との関わり合い方を変えていたんだと思いますが、それは風景としての森だったからでしょう。この別荘は、日本が高度経済成長期に突入する時代にできたもので、都市的な発展に対して自然環境の中に身を投じることに価値を置いた時代だったということがこの写真から感じられます。別荘は、都市化のカウンターウェイトとして求められたビルディングタイプだということです。別荘を見ると、その時代の自然観がよく分かります。

西澤:

東京藝術大学でもトレースや模型制作の課題がありました。当時の教授陣は吉村さんの指導を受けているので、当然僕たちもこの別荘を名作として教えられるわけですが、一方で大学の先輩の中には藝大が住宅作家として小さくまとまっている、と批判する向きもあって、それもまたかっこいいなと思って聞いていましたね(笑)。僕も改めてこの写真を見て、椅子の向きから森への向かい方について考えを巡らせました。この別荘はこのリビングが2階の大半を占めていて、それ以外のスペースは最小の寸法でできています。正面のピクチャーウィンドウから見える森は、地面から切り離されたオブジェクトとしてあって、この別荘にとって森がいちばん重要なんだということをいい過ぎているような気がします。窓に正対して撮ることはカメラマンか吉村さんの判断か分からないけれど、ピクチャーウィンドウと相似形の構図を選ばせる力がこの建築にはあるんだろうと思います。僕にはそれが強すぎると感じていました。だから「西宮の場合」(JT1611)では、この別荘を念頭に置きつつ、森の存在を相対化するようなアプローチをとりました。

千葉:

僕も別荘を設計する時には最初にこの作品を思い浮かべることが多いです。どうしても立ち返ってしまう建築なんですね。これとは何か違うことをしようと考えるという意味ではある種ベンチマークで、今の時代だからこそできる自然との関わり合い方を考える起点にもなります。

「クンストハル美術館」 OMA

「クンストハル美術館」 OMA(1992年、オランダ) ©Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti, Courtesy of OMA

西澤:

今回の対談で初めて千葉さんと建築の話をするので、どんな建築が好きかということを伝えるのがいいと思って選んだ2枚目は「クンストハル美術館」です。この建築は僕が最も影響を受けた建築のひとつで、実際に見に行ったし穴が開くほど図面も写真も見たけれど、いまだに理解しきれない複雑な建築です。僕だけでなく、世界中の建築学生が穴が開くほど見たと思います。まず惹かれるのはこの写真のシンメトリーの構図です。引き戸を中心に右と左で異なるパースペクティブをもっていて、右のスロープがオーディトリウム、左の階段を登ると展示室になっています。この建築の空間のつくり方の面白さ、多視点的で全方位的な強度を端的に象徴していて、すばらしい写真だと思います。斜めの床や色とりどりの椅子や材料の使い方は、コルビュジエやミースやデ・ステイルなど、さまざまなスタイルとアイデアとユーモアを建築に取り入れていいんだと思わせてくれました。たとえば、中央の列柱はステージの前では取り除かれてその先は同じ寸法のシャンデリアに代わっています。サッシ割も各立面ごとに変えられていて、一定の美学を貫くことから距離を置いている。思い付いた面白いアイデアはどんどん試していますね。この建築は、とても具体的で即物的であることがもつ情報量は過剰なのであり、それが建築を古典的な作法で理解しようとすることから遠ざけるということを示しています。「抽象的」とはよく分からないという意味で用いられることがありますが、むしろ具体がもつ圧倒的な情報量を前提にして、よく分からないまま建築を経験させるということをやってのけたともいえると思います。青木淳さんの事務所に面接に行った時、好きな青木作品を聞かれて「O」(JT9702)が抽象的で好きだ、と同じような意味で答えましたが、この「クンストハル美術館」も「O」も、過剰であることの面白さがあると思います。

千葉:

僕もこの建築を見に行ったことがありますが、どこに行っても楽しいと思えるその展開に興奮を覚えました。ディテールや素材、色の使い方、トイレの中まで見どころ満載ですが、全体を歩く体験は、サーキットみたいだと思いました。さっき通ったところを突然見返したり、これから通るであろう場所を眼下に見たりと、いろいろなところに偶発的な出会いがあって、それが折りたたまれてできている緻密さも感じました。そのサーキット的で緻密な特徴をこの写真はよく表していますね。

西澤:

全体の構成はサーキットのようにひと続きであるにも関わらず、ディテールに目がいって理解が断片化していきます。そして1周すると、ああいう場面があった、こういう場面もあったと記憶の断片が脳内で組み上がっていく。入った瞬間には分からず、常に回り続けないと全体がいつまでも把握できないところに現代性を感じるし、全体性が後からしか分からないことは、今自分が建築を考えることに強く影響しています。そしてこの写真家の視点ですね。1枚の写真からそこに写る建築の本質がどこにあるかを発見し、建築のもつ複雑性を伝える構図を提示しています。現代建築においても、まだまだ写真で伝えることができるんだと思わせてくれる力をもった写真だと思います。

「千ヶ滝の山荘」 香山アトリエ/環境造形研究所

「千ヶ滝の山荘」 香山アトリエ/環境造形研究所(1983年、長野県) 撮影:新建築社写真部

千葉:

僕が選んだもう1枚も別荘のリビングの写真です。この「千ヶ滝の山荘」(『新建築』8312)は、香山壽夫先生が1983年に建てた自身の別荘で、吉村さんの「軽井沢の家

その1」からちょうど20年後に完成しています。ふたつの別荘は軽井沢の同じ地域に建っていて、ふたつとも7.2m角という平面です。共通点もたくさんありますが、対照的でもある。その別荘のあり方として衝撃を受けたので、今回対にして選びました。

この別荘は、自然環境を景色として楽しむとか、気持ちよい中間領域で食事するといったものではありません。正面の窓の奥にある大きなテラスはいわば外の床で、おそらく外での庭いじりや農作業の続きをするような場所でしょう。いちばん大きなフィックス窓にはすべてブレースが入っていて、むしろ視覚的な見え方にあえて介入するかのようです。一方で右の蔀戸は開けると庇になり、下開き戸はパタンと倒れるとテーブルのようになって、鳥に餌をやれる場所にもなる。横開き戸は、風や光を取り込む装置で、それらを全部閉めると1枚の強い板壁になります。窓ひとつひとつに役割を与えていくのは香山先生の師匠であるルイス・カーンにも通じるものですが、建具を介して自然のリアルな現象と直接的に、身体を介して関わることを実践しているのは独特で、楽しさも想像できます。内部のつくりは簡素で、リビングにはソファがなく、食事をする場所と暖炉だけです。ダイニングのフランク・ロイド・ライトの椅子が面白い違和感を出していますが、これは帝国ホテルが取り壊された時に拾ってきたものだと聞いたことがあります。重たい椅子ですよね。おそらく家具の配置を季節に応じて変えることもなかったのだと思います。だからここは、自然に能動的に関わっていくための基地のような場所だったのだと思います。自然環境を景色として楽しむのとは対照的な別荘のあり方が現れている写真だと思います。

西澤:

建具を見ると、欄間とは上下の関係が逆転してますよね。空間の分節の仕方が緻密で、日本的な障子による割り方、建具の機構と、日本的ではない柱や桟の寸法のアーティキュレーションは、カーンを想起させます。フィックスガラスということはないものとしてのガラスということですか。

千葉:

おそらく意識としては透過性をもった壁なのでしょうね。森の中に身を投げ出して、農作業などに勤しむ一方、中では食事をしたり仕事をしたりとエネルギーを蓄える場になっている。だからここは、内から外を楽しむ場というよりは、むしろ外での活動を終えた後に籠もる場なのだと思います。吉村さんが丸太を横使いし、森に対して視覚的な対比関係をつくろうとしていたのに対して、ここでは中心の柱が丸太です。森の中の1本の大木に屋根を架けるかのような材料の使い方も対照的だと思いました。

西澤:

建具が台になるというのは、面白いところだなと思います。この別荘は、建具が何層にも渡って外界を遮断しようとしている一方で、ブレースを雨戸の裏ではなくてわざわざガラス面に入れることでかえって透明さが際立っています。そのアンビバレントさが重要なのであって、森への視線が最上位のテーマではないことを示しています。

千葉:

別荘は何のためにつくるのか。20世紀的な、風景を切り取って自然が感じられるところでリラックスするのは素晴らしいことだけれども、一方で別荘が、自然すら人間の消費の対象とするための場づくりになっていないかということを僕自身もよく考えます。國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』(朝日出版社、2011年)では、暇と退屈の違いについて語っています。暇を生産的に過ごせるか、退屈しのぎになってないかということに関する問題を、別荘を通じて批評したようにも思える写真です。

建築の魅力・写真の魅力

西澤:

近代は、未分化だった世界をさまざまな方法で切り分けてきました。一方アルド・ファン・アイクは、切り分けと切り分けの隙間にこぼれ落ちそうなディメンションを見つけて、それをとらえようとしました。それが、「都市は家である」という彼の言葉にあるように、都市計画や家という切り分け方を脱分化しようとしたんだと思います。OMAは、都市と建築を最初から同等に考えようとしていて、都市の混沌さから切り分けずに建築をつくってきました。この脱分化の方向性が両者で共通していると思います。今、日本の公共建築は、図書館と公民館を一体にするとか、劇場と街づくりを一緒に計画するとか、ビルディングタイプとしても建築家の職能としても脱分化に向かっていると感じます。ただ、それが行き過ぎて未分化に戻ってしまうのは単なるノスタルジーであって、僕たちはこれから分化と脱分化のあり方を新しく考える必要があると思います。本来建築も都市も自然も、複合的な要素からなるひと続きの環境全体なのであって、計画という概念が自らの都合がいいように切り分けの方法を押し付けてきたに過ぎません。今回の4枚の写真は、切り分けることと切り分けないことの仕切りの位置をずらしたり、仕切りから漏れたディメンションを再発見することで、新しい世界を再発見していくことの重要性を示唆しているように思いました。

千葉:

確かに別荘というビルディングタイプも、生活における切り分けが空間として表出した典型だと思います。仕事は都市で、癒しは自然の中でと切り分ける生活容態が広がれば、手付かずの自然はどこにもなくなってしまう罪深さを感じます。塚本由晴さんや田根剛さん、セン・クアンさんと「How is Life?」と題した展覧会を開いた際、道具はひとつのテーマとなりました。畑を耕す時には鍬や鋤といった道具が必要になりますが、都市生活では生活がさらに細分化され、スマートフォンとパソコンがあれば暮らしが成り立つように社会がかたちづくられている。でも、自然に身を投げ出して道具を手にすれば、身体を介して自然からは、単なる視覚的なもの以上にたくさんの情報を受け取ることができる。その、数値や言葉にすらならない情報を拾い上げることこそ取り組むべき課題です。その意味で、建築も道具的にならなければいけないと思います。別荘というビルディングタイプを批判するということではなく、そもそも都市や自然といった二項対立的なとらえ方を超えて成り立つ建築の道具性や、建築という道具を介してもう一度生活を自分たちの身体的な体験に取り戻す生き方を考えていくことが、これからの建築には必要なのだと思います。香山先生の別荘は、もう40年も前にできたものですが、そのことを既に実践していたのだともいえますし、ならば現代の都市ではどんな道具的建築ができるのか、そのヒントにもなると思いました。

(2023年10月23日、堀ビルにて、文責:新建築社編集部)

東京都港区「堀ビル」で行われた対談風景。

INAXライブミュージアム「建築陶器のはじまり館」

株式会社LIXILが運営する、土とやきものの魅力を伝える文化施設「INAXライブミュージアム」(愛知県常滑市)の一角に、近代日本の建築と街を飾ったテラコッタを展示する「建築陶器のはじまり館」がある。LIXILは、主に大正時代末期から昭和の初期(第2次世界大戦前)まで、鉄筋コンクリート造の建築に取り付けられた装飾のためのやきもの「テラコッタ」を譲り受け保存してきた。この「建築陶器のはじまり館」は、屋内と屋外の展示エリアで構成され、屋内展示では、関東大震災を契機に明治期の煉瓦造の洋風建築から鉄筋コンクリート造へと変わっていく建築の近代化の流れと当時の建築を彩ったテラコッタについて、社会情勢を紐解きながら解説し、近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライト設計の「帝国ホテル旧本館(ライト館)」の食堂の柱など貴重な資料を展示している。屋外の「テラコッタパーク」では、長く建築物の壁を飾ってきたテラコッタを、本来の姿である壁面に取り付けた状態で展示し、ゆったりとした芝生広場で青空の下、日本の近代建築が花開いた時代の息吹や、人びとのものづくりへの熱意が伝わってくる。

左上:「建築陶器のはじまり館」展示風景。左は帝国ホテル旧本館(ライト館)食堂の柱。右上:「テラコッタパーク」屋外展示風景。左下:帝国ホテル旧本館(ライト館)「光の籠柱」のテラコッタ。右下:大阪ビル1号館にあった愛嬌のある鬼や動物の顔のテラコッタ。

企画展「光を集め、色を放つ ──建築を彩る多田美波の造形──」

会場:INAXライブミュージアム「土・どろんこ館」企画展示室

光の性質を素材に取り入れてきた彫刻家・多田美波が建築空間のために制作した21作品を、完成写真のほか今回初公開となるスケッチ、 模型、素材サンプルなどの制作プロセスの一端を語る実物資料で紹介し、生誕百年を2024年に控える多田の造形の魅力と源流を探ります。

所在地:愛知県常滑市奥栄町1-130 tel:0569-34-8282

営業時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休廊日:水曜日(祝日の場合は開館)、年末年始

入館料: 一般700円、高・大学生500円、小・中学生250円(税込、ライブミュージアム内共通)※その他、各種割引あり

web:https://livingculture.lixil.com/ilm/

雑誌記事転載

『新建築住宅特集』2023年12月号 掲載

https://japan-architect.co.jp/shop/jutakutokushu/jt-202312/

公開日:2024年03月27日