「これからの社会、これからの住まい 2」のはじめに

「バラバラな他者が共存する」ということの意味(前篇)

浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)+中川エリカ(建築家、中川エリカ建築設計事務所)

中川エリカ氏(左)、浅子佳英氏

建築で何かを変えなきゃいけない

浅子佳英

中川さん、こんにちは。まずは今月から始まる「これからの社会、これからの住まい 2」の企画趣旨について説明させてください。「LIXILビジネス情報 建築・設計関連コラム」では、パブリック・トイレのリサーチに始まり、パブリック・キッチン、パブリック・スペースと対象を変えながら「パブリック」について考えてきましたが、昨年からは「これからの社会、これからの住まい」というテーマのもと、住まいについてのリサーチを始めています。2021年5月から2022年3月まではテーマを継承して、「これからの社会、これからの住まい 2」と題して発信していく予定です。

昨今のコロナ禍にあっては、人々が集まること自体が制限、もしくは非難されるような状況にあり、パブリックについてポジティブに語ることが難しくなってしまいました。一方、住まいについては、在宅のリモートワークが普及したり、会社にキッチンやリビングを設けることで家のようにくつろげる空間にする動きが見られるなど、住まいについて考えることが、そのままパブリックについて考えることにつながるような状況にあります。

ただ、住まいのなかに仕事や会社のような社会的なものが入ってきたときに、どうすればうまく回していくことができるのか、僕自身が男性ということもあってひとりで考えるには限界があると感じていました。

そこでこれからの約1年間、この企画を一緒に考えてくれる女性の建築家はいないかと考えたときに、すぐに中川エリカさんが浮かびました。中川さんはこれまで《桃山ハウス》(2016)などの住宅を設計されていますが、以前パブリック・キッチンの企画で原稿を依頼した時に、とても真剣にそして新しいテーマに取り組んでいただき、感銘を受けたんですね(パブリック・キッチンのパブリック・トイレ×パブリック・キッチンを提案する 7──「もしも交差点がパブリック・キッチンになったら」2019年4月26日公開)。

中川エリカ《桃山ハウス》

©Koichi Torimura

新しいテーマで住まいを設計していて、しかもリサーチでも新しいテーマをきちんとみつけて提案している。そういう意味で、これからの住まいを一緒に考えてくれる人として、これ以上適任の方はいなだろうと。というわけで、これから1年間よろしくお願いします。

中川エリカ

光栄です。どうぞよろしくお願いします。私はもともと西田司さんが主宰するオンデザインという設計事務所に新卒で就職しました。いまでこそ若手建築家の事務所に就職する人は増えていますが、私の頃はほとんどいなくて、伊東豊雄さんや隈研吾さん、青木淳さん、妹島和世さん、西沢立衛さんなどの大きな設計事務所に入って4〜7年くらい修行をしてから独立するというのが、建築家になるための基本ルートでした。そのようななか、私が当時オンデザインにアプライしたのは、プロジェクトのほとんどが住宅だったからです。幼心ですが、住宅なら自分が生活するうえで感じられる実感と地続きで設計ができると思ったのです。また、入所する前に西田さんが「自分の考えていることを率直にぶつけてもいいよ」と言ってくださって、そういう点でも面白そうだなと感じました。

そうして同級生たちが大きな事務所で公共のプロジェクトを手掛けるなか、住宅の設計をいくつか担当するという日々が続きました。そのなかで次第に、住宅を住宅として設計していても先が見えすぎるというか、広がりのある問いにならないように思えてきたんです。もちろん住宅ですから快適に住めるものを考えるのですが、たとえ住むという実用的価値が失われたとしても価値がある住宅をつくれないかと、自然と考えるようになった。そう考えるようになったのは入所して3年ほど経ってからですが、独立した現在でも、基本的にその考え方は変わっていません。そのことが新しいリサーチをしながら提案していくという姿勢につながっているのかもしれません。一方で、リサーチと設計は違いますから、最終的にはどういう提案が設計によってできたかで勝負しなくてはいけない。住宅の設計にしても、最終的には建築的な価値をどう生んでいるかを示していかなくてはいけません。そうした姿勢もオンデザインでの修行時代に自然と自分のなかで体質化されていったのだと思います。

コロナ禍での仕事の仕方にしても、去年はまだどうなるかわからない状況でしたが、今年になるとコロナとの付き合い方も幾分わかってきたところがあります。そうしたなか、コロナ以降のオフィスのあり方を考えたいというお施主さんとのプロジェクトがいくつか動いていたり、リモートワークをより快適にできるマンションの間取りを(個々のクライアントに向けたものではなくマス向けのプロダクトとして)考えたいというデベロッパーの方と一緒にお仕事する機会があったり、何かを変えなきゃいけないという時代の要請を具体的な提案につなげようとする人が増えていると、日々の仕事でも実感しています。ですからこれからの1年間は、私の事務所でやっている設計の仕事もふまえながらお話しするのがよいのかなと思っています。私たちのやり方は仮説を積み上げながら進めていく実験スタイルなので、結論が見えているわけではありませんし、いま言っていることと1年後に言っていることは違っているかもしれませんが、その過程を共有して一緒に考えていくというやり方がよいのかなと思っています。

浅子

ありがとうございます、まったく同感です。おそらく前提として僕たちが共有しているのは、現在、目まぐるしい速さで社会が変わろうとしているという認識だと思います。そうした状況に対して、建築は一度つくったら何十年も残ってしまうものなので、どう対応していくかを真剣に考えないと取り残されてしまう。もちろん最初から結論があって、こうすればよいと言えるわけではないですが、問題がなにかというところから一緒に考えていけたらと思っています。しかも中川さんは最近、コロナ禍での新しいオフィスのかたちやリモートワークを見据えた住宅の間取りについてもいろいろ考えているとのことで、それはこの企画でリサーチしたかったことと直結しているので、心強く感じています。

設計における「多様性」とはなにか?

浅子

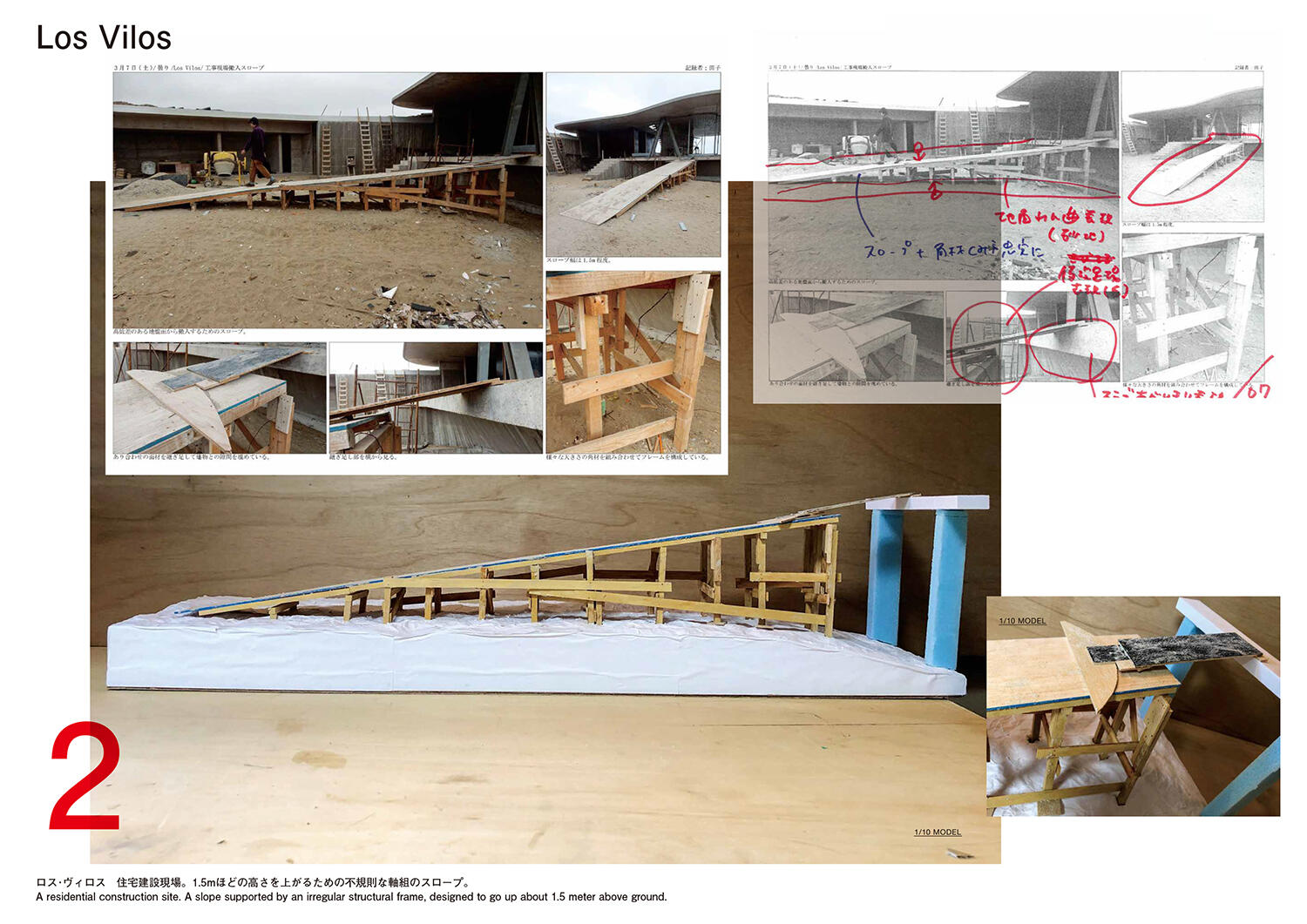

それからもうひとつ、中川さんに声をかけた理由を付け加えると、最近までTOTOギャラリー・間でやっていた展覧会「中川エリカ展 JOY in Architecture」(2021年1月21日〜3月21日)の内容がたいへん興味深かったということがあります。とりわけ印象に残ったのが、南米のチリで行われたリサーチの展示です。展示ではチリの街中に設置されたさまざまな屋外什器の写真と模型が並べられていましたが、そこではモノ同士の新しい関係性を見出そうと、結論がないまま未知の問いを探して突き進んでいるような雰囲気があって、刺激的でした。

チリの什器のリサーチ

レイアウト=服部一成

また展覧会に合わせて中川さんは、西沢大良さん、西沢立衛さん、乾久美子さんらと、それぞれギャラリートークをされていましたが、そちらも興味深い内容でした。なかでも乾さんとのトークは個人的にいろいろ考えさせられました。今日はいい機会ですので、そのことをちょっと掘り下げてみたい。あそこで乾さんは、多様性が大事だと言われる一方でフェイクニュースなどが流行している現在の状況をふまえて、多様性というのは排他的なものも生み出してしまうのでないかと問題提起されていました。それは感覚としてはわかるのですが、昔から排他的な人たちはいたはずです。排他的な人や発言が目立つようになったのは、誰もが情報発信できるようになって個々の意見が可視化されるようになったからで、多様性とは基本的に関係ないと思うんですね。ただ公共建築は、少なくとも名目上はすべての人に空間が開かれているわけで、女性蔑視などの極端な考えをもった人だからといって排除できない。ですから考えなくてはいけないのは、これだけ多様な考え方をもった人たちがいるグローバル化した社会のなかで、どうしたら真にパブリックな建築をつくることができるかという問いではないか。好意的に見ると、中川さんはそのことを真剣に考えているように見えるんですね。

西沢大良さんは展覧会に合わせて刊行された『中川エリカ 建築スタディ集 2007-2020』(TOTO出版、2021)に収録されている中川さんとの対談のなかで、中川さんは《桃山ハウス》を庭として設計している。だからこれまでの建築の設計の仕方と違って当然なんだと書かれていました。さすが大良さんだなと唸らされた、個人的にもしっくりくる中川建築への批評です。というのも、庭は敷地の外部と否応なくつながっています。伝統的な日本庭園であれば、庭を近景、中景、遠景と分けたうえで、敷地から遠く離れた山の景色も遠景として捉え、それも含めて庭として設計している。周囲の風景を取り込んで考えることが庭の設計なのだとすると、たしかに中川さんのやられていることは庭の設計に近いし、他者に開かれているという意味で、きわめて現在的な設計手法だといえます。長くなってしまいましたが、中川さんは設計するうえで「多様性」というものをどう捉えているのか、お聞かせいただけますか。

中川

ギャラリートークに大良さん、立衛さん、乾さんのお三方に出ていただいたのは、中川事務所の建築がさまざまな批評を生起させる場になっている、そういうことを目指しているということを、実践によって明らかにしたかったからです。乾さんは近年、私の理解では「部分と全体」ということに関心をもたれていて、従来のスケルトンとインフィルといった区分とは別の、新しい部分と全体の関わり方をご自身の建築のなかで探されているように見えます。乾さんは以前、同じギャラリー・間で「小さな風景からの学び」という展覧会(2014年4月18日〜6月21日)をされましたが、そこでも、一見とりとめもない小さな風景=部分に着目されていました。私たちがチリで行ったリサーチは、都市のなかのさまざまな什器に着目することで、風景とモノという違いこそありますが、小さな部分のアッセンブルによってどう全体が形成されていくのかという関心からはじまっています。乾さんにギャラリートークのお声がけをしたのは、そういう理由からです。

多様性ということで言えば、さまざまなものがバラバラに無関係にあるというケースと、それらが関係性を持ってつながっているというケースがあります。乾さんの関心は後者で、人間の振る舞いによる関係性に向いているように思いますが、私の関心はどちらかというと、先ほど浅子さんがおっしゃった言葉で言えば「モノ同士の新しい関係性」のほうに近くて、バラバラでありながらひとつのまとまりでもある状態がモノの集合としてどう現れてくるかということに興味があります。チリの什器にしても、もともとはひとつの目的のためにつくられたはずなのに、いろいろな人が寄ってたかって同じ目的を違う解釈で捉えて物象化することによって、ある人にとってはこれが合理的、別の人にとってはこれが合理的という具合に、多様な合理性が合体した状態になっている。ああいう組み立て方に、ひとつであることとバラバラであることのあいだの魅力を感じるのです。庭も、ひとつ、もしくは、ひとりの合理性だけでは組み立てられないからこそ魅力に厚みがあると思うのです。それらのおもしろさを、建築で、どうやったら実現できるかということにいまは関心があります。

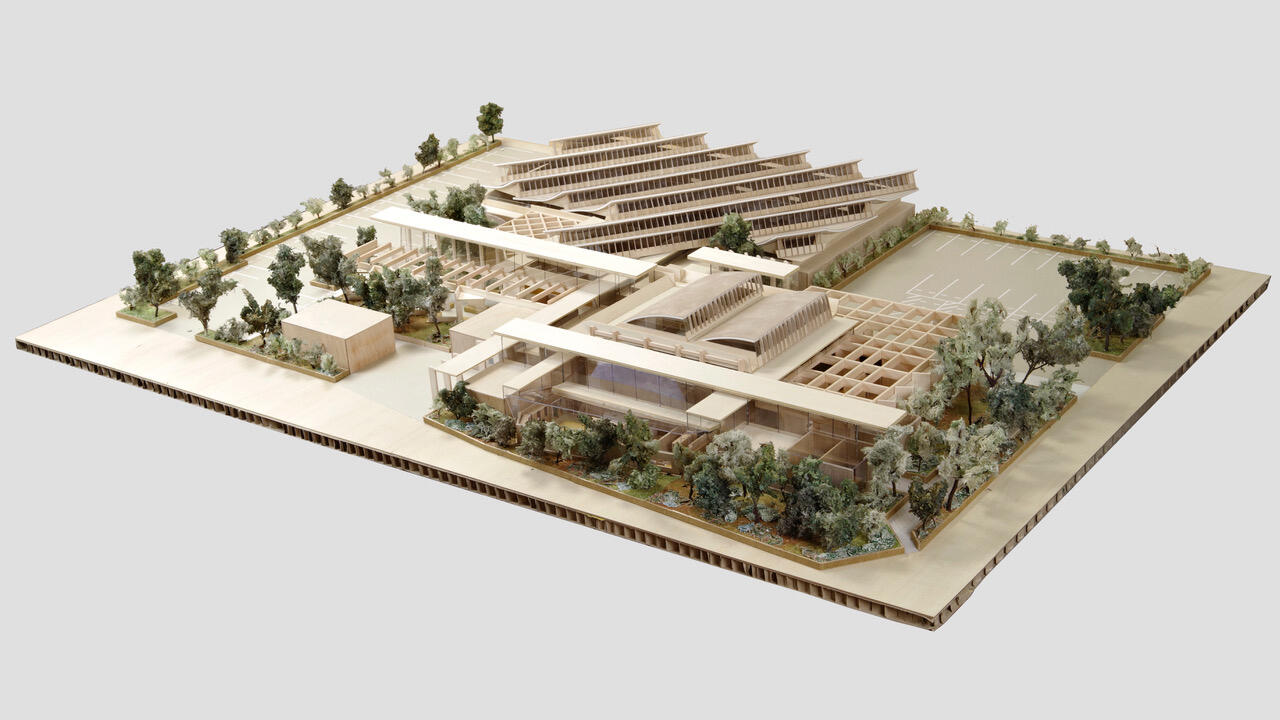

チリの什器と同じ会場に、チリの什器のリサーチ以降に設計がスタートしたクリニックを配置したのは、そうした経緯があります。現時点で考えたことや興味を持っていることを荒削りでもいいので形として見せる。すると、見た人からさまざまな批評をいただけるので、それを栄養にして次の問題を育てていくことができる。私たちのような若手には、重要なサイクルだと思っています。

クリニックの模型

©yujiharada

浅子

乾さんが「小さな風景からの学び」とインタビューを通して言っているのは、これだけバラバラになった世界のなかでも、風景はどうにか人々が共有できるものではないかということですね。市井の人がつくるとりとめもないものの偶発的な集積が、時間の経過とともにいつしかわれわれの風景になる。多分それは物理的な街の風景としてだけではなく、人々の心象のなかの風景としても時間とともに蓄積されることで、われわれにとって共有できるものになっていく。中川さんはそれを都市のなかの家具や什器など、モノのほうに引き寄せて考えてようとしている。

中川

私たちも当初は屋外什器にまつわる人々の振る舞いのような非物質的なものを念頭に置いていました。振る舞いを記録するなら写真が一番便利なので、什器の全景とディテールと周囲の環境を写真に撮って見せようと考えた。しかし、写真は立体ではないので、結局はリサーチと設計を切断してしまう要因になってしまうのではないかと。だから、最初から立体として捉えるために、模型にすることにしたわけです。

そもそも建築はモノなので寸法があります。建築はサイズの芸術ですから、同じ形でもサイズを間違えたら良いものにはならないし、私たちは一番良いサイズを見つけるために設計をやっているところがある。チリでのリサーチで什器というモノにこだわったのも、そして普段から模型を重視するのも、模型はモノで、スケールをもっているからです。

浅子

そういえば、大良さんはよくスケールのお話をされていて、たとえばかつての東ベルリンの駐車場にたった1種類の形とサイズの車が並んでいる光景が生み出したインパクトについて書かれています(西沢大良「立体とアクティビティ」[『西沢大良1994-2004』TOTO出版、2004])。おそらく彼は当たり前のように敷地の条件やプログラムから建築を建ててしまうことに違和感を覚えていて、一旦建築設計ということから離れて見た時に、小さな2階建ての住宅でさえ10m近い巨大な立体物を、しかも街中に突然つくるということのもつ意味について考えている。これだけ大きなオブジェを街のなかに置くことのできる建築家という職業のなかにカルマのようなものを見つつも、同時に可能性も見出していると思うんです。

ただそこで気になるのは、什器は身体的なスケールで、パッと見てキャラクターを認識できますよね。それに対し、建築ははるかに巨大な立体物です。ですから、オブジェのリサーチばかりをやっていると、建築と乖離していくことにはならないでしょうか。乾さんが風景にこだわったのは、巨大なものは捉えようがないけれど、風景というスケールを抽象化したものに一度翻訳することで、設計に活かせるようにしようということだと思うのです。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年05月26日