インタビュー 6

雑貨化する社会と未来の住まい(前篇)

井出幸亮(編集者)+三品輝起(雑貨店「FALL」店主) 聞き手:浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

左から、浅子佳英氏、三品輝起氏、井出幸亮氏

1980年代以降──インディペンデントな女性文化の興隆

浅子

たしかに自分が子どもだった1980年頃を振り返っても、周りにそんなおしゃれな人はいなかった。井出さんの見立てでいえば、日本では高度成長が短期間で達成されたために、国民全体に欧米文化が浸透するまで時間差が生じ、一部の先進的な文化人がそれを紹介する役割を担っていたということでしょうか。

井出

大雑把な言い方になってしまいますが、1985年に「プラザ合意」があって一気に円高になるまでは──つまりバブル景気が始まる以前は──、ごく普通の庶民はそう簡単に海外旅行に行くことはできませんでした。日常的に外国を訪れて、向こうのものを買い付けてくることができた人は非常に限られていた。なので、そこに時間差が生じ、一種の「タイムマシン経営」的なビジネスが生まれたという面はあります。そもそも戦後、1950〜60年代頃までの日本は、まだまだ経済的発展の途上にあった。それが一気に成長を遂げ、いわゆる「先進国」の仲間入りをするという形になる。当時、これほど短期間に急速な経済成長を遂げた国は、世界中を見ても存在しなかった。そのことがある種、奇形的な消費文化を生み出すことにつながったのではないかとも思うんですね。欧米からの輸入文化が、1970年代を通して独自の成長を遂げ、1980年代に爛熟期を迎えたという見方はできると思います。

浅子

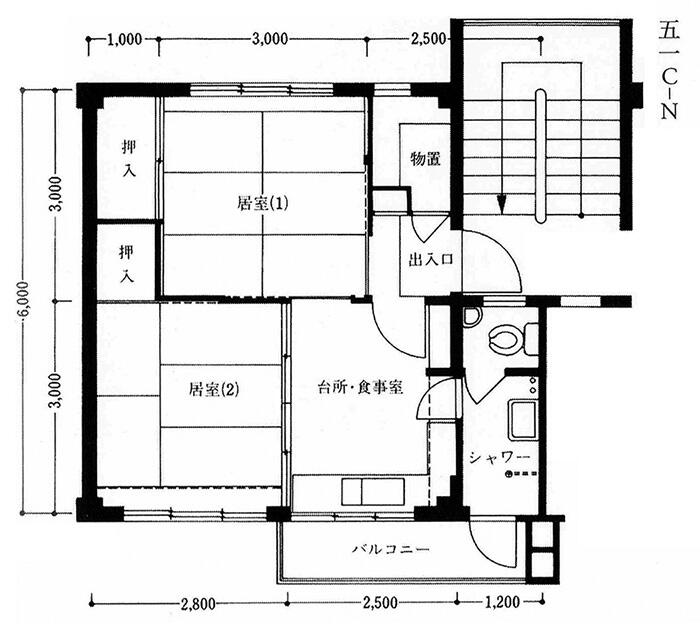

雑貨文化が奇形的に発展したというのはそのとおりだと思います。ただ補足すると、ライフスタイルということでいえば、日本の住宅にはもともと個室がありませんでした。それが1950年代になって公営住宅に「51C」というモデルが導入されて「食寝分離しましょう」とか「子ども部屋をつくりましょう」と喧伝され、日本人のなかに個室という概念が内面化されていきます。いまでこそ団地というと古びたイメージがありますが、当時はむしろ先進的で西洋的なライフスタイルを受容する場と考えられていた。とはいっても、本物の西洋の暮らしぶりとは違っていて、今から見るとそれまで畳で雑魚寝をしていたところに個室をつくったにすぎません。それでも雑貨をちょっと買い揃えるくらいならできるようになったのでしょう。雑貨文化の発展には、そのような背景がある気がします。一方で、建築は大きくそう簡単に変えられないので、住まいに関しては長い時間をかけて変わっていった。その後、郊外住宅地ができ、女性の夢を託した「ショートケーキハウス」のような住居も出てきます。ここまできてようやく雑貨文化とつながるのだけれど、住まいのほうは遅れていたという認識です。

ただ、依然として疑問なのは、「ショートケーキハウス」のほうは雑貨ほど尖ってはいないんですよね。なぜ雑貨だけ異様に尖った趣味のものが出てきて、住まいのほうはそこまでいかなかったのか。たとえばF.O.B COOPの益永みつ枝さんの弟である梅林克さんはF.O.B Associationを主宰する建築家で、一時期F.O.B HOMESというブランドのもとで家をつくっていました。無印良品がつくっている家をさらにおしゃれにしたようなものでしたが、いまはもう生産していません。家までいくと需要の規模が変わってくるのでしょうか。

51C-N型

引用出典=鈴木成文『51C白書──私の建築計画学戦後史』

(住まいの図書館出版局、2006)

井出

1980年代くらいまでの雑貨は10〜20代前後の若い女性を中心とした文化だったことから、当時の社会構造のなかでは「サブカルチャーの中のサブカルチャー」であり続けたので、住宅のような高額な商品を開発するまでには至らなかったのではないでしょうか。産業社会のメインストリームは、雑貨文化が持っていたような感性をほとんど理解していなかったように感じます。それが徐々にマーケットが拡大していくにしたがって、ようやく少しずつ認知され出し、バブル景気で潤沢な経済的余裕ができた1980年代末になってやっと、日産の「Be-1」や「パオ」といった“雑貨感覚”をテーマに含んだ自動車が開発されたりもしました。いずれにしても、現実として雑貨文化は非常に大きなムーブメントだったし、ライフスタイルの変革でもあったけれど、その主役が女性であったがために、大文字の歴史として語られることなく、男性中心の文化芸術のコンテクストのなかでは、軽視あるいは無視され続けてきた面があると思います。

パオ

引用出典=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nissan_Pao_001.JPG

浅子

それをようやく井出さんが歴史としてまとめ始めたわけですね。

井出

いや、まだまだ種を撒いたとも言えない程度ですね。歴史化するという行為は、価値の固定化=権威化にも繋がりやすいので、慎重に、可変的な歴史として語っていく必要があると感じます。だから今後は、できるだけいろいろな人が、多様な視点でこの分野について調べたり、考えていってくれたら良いなと思っています。

浅子

1982年には『私の部屋』や『クロワッサン』の店ができて、『オリーブ』や『エル・ジャポン』が創刊します。こう見ると、やはり女性がつくっている文化という感じがしますね。それで1983年にいよいよ無印良品の路面店が青山に登場する。無印良品はもともと西友のブランドで、最初は大衆向けというよりも、もうちょっと尖った印象がありました。当時、ファッションブランドがどんどん過剰になっていくなかで、あえて「無印」にすることで差別化を図ったブランドといえますが、こうした感覚自体が非常に早いですね。

井出

1984〜85年になると、「Zakka」「くるみの木」「ファーマーズテーブル」といったお店がオープンしています。これらは個人の店主が経営しているセレクトショップで、現在まで続いていますね。草の根的な雑貨文化の中から、こうしたインディペンデントなショップが少しずつ出てくる。こうしたスタイルも当時としては相当「早かった」と言えると思います。

「くるみの木」ホームページより

引用出典=https://www.kuruminoki.co.jp/

浅子

くるみの木はそんなに早くからあったんですね。しかもいまだに継続しているのは凄まじい。

井出

そこが雑貨文化のすごさでもある。企業中心で、当然ながら拡大志向を持つ男性社会の文化とは一線を画した、ライフスタイルに根差した文化が、草の根的に連綿と続いているんですね。

浅子

そこはむちゃくちゃ重要ですね。1985年には「IDÉE SHOP」ができる。どんどん扱うものが大きくなっている感じはしますね。IDÉE SHOPでは家具をメインに扱っていましたし。

三品

扱うものが大きくなるにつれて、男性の比率も少しずつ上がっていく感じがしますね。

井出

1990年代に入ると男性向けのマーケットも開拓されていきます。

浅子

逆にいうと、かなり時代が下るまで開拓されないんですね。

井出

80年代頃までは、こうした住居や部屋に関わるアイテムの男性のマーケットは、どちらかといえば、いわゆるインテリアデザイン/プロダクトデザイン的なものが中心だったかと思います。倉俣史朗、ダネーゼみたいなイタリア系のデザイン家具だったり。

浅子

ぼくの専門分野なので補足すると、インテリアデザイナーはもっと企業的ですね。西武や伊勢丹などの百貨店には内装設計工事部門があって、当時のインテリアデザイナーの多くは、そこに所属していました。倉俣さんも三愛のあと松屋で働いています。そこから特異な才能をもったデザイナーが独立し活躍していくわけですが、その主戦場はショップやレストランなどのデザインなので生活そのものとは切り離されていました。

井出

そういう意味では、雑貨とインテリアデザインはずっとクロスしてこなかったんですよね。

浅子

そう考えると、日本人のライフスタイルをつくっていったのは主に女性たちによる雑貨文化だったという見立ては、案外間違っていない気がしますね。

井出

1990年代半ばに「イームズ・ブーム」的な動き、チャールズ&レイ・イームズがデザインしたチェアなどが注目されて、ミッドセンチュリー家具のブームが起こりますが、そのあたりからようやく雑貨とインテリアデザインがクロスし始めます。

浅子

しかし、くるみの木に代表されるように、女性が30年以上もかけて文化やコミュニティを育んできたのとは対照的に、男性のほうはイームズの家具に飛びついても一過的なもので、ブームが終われば店ごと消えてしまう。モダニカをはじめとする目黒通りにあったショップもすべてなくなってしまいました。そしてイームズのあとは建築家のジャン・プルーヴェの家具が流行り、それも収まったと思ったら、最近はル・コルビュジエと一緒に活動していたピエール・ジャンヌレの家具が流行している。男性の家具や雑貨への関心は、あくまでガジェットとしてのそれで生活への結びつきが弱く一度ブームになるとそれ一色になってしまって、女性のような積み重ねがないように感じられます。

井出

もちろん男女問わず、雑貨には消費文化の側面が大いにあって、短期間に消費されて消えていったものもたくさんあります。それでも、「Zakka」や「くるみの木」や「ファーマーズテーブル」といったお店は、いくら人気が出ても、店舗を増やして事業をどんどん拡大していこうという風にはならなかった。そこにはやはりある種の“思想”があったのだと思います。日本でそういう生活に根差した思想をもってインディペンデントな活動をしてきた人たちが、主に女性だったということ。しかも、それが30〜40年にわたって今もずっと続けられている。それはとても重要なことだと思っています。

インターネット以前と以降──ノームコア、マスインディ……

井出

「雑貨クロニクル」には載らない「もうひとつの雑貨史」として、1980年代には子ども向けのいわゆる「ファンシーグッズ」を扱ったお店もたくさんありました。僕も小学生の頃、陶器でできたキャラクターの貯金箱を買いに行っていた記憶があります。

浅子

僕が子どもの頃はさらにヤンキー的というか庶民的で、なめ猫グッズに夢中になったりしていたので、そんなお洒落な雑貨文化は視野に入っていませんでした(笑)。

井出

「なめ猫」だって立派な雑貨ですよ。1970年代末〜80年代はキャラクタービジネスが急速に成長していた時期ですが、こうしたファンシーグッズも子供の文化だったために、まだ大きな企業があまり注目していなかったので、一種の隙間産業として中小の新興企業が台頭する土壌がありました。売っている場所も、ファンシーショップ的なものから駄菓子屋や文房具店など、「なんでもあり」という感じでした。

浅子

暮らしに根差した雑貨文化を育んできた人たちがいる一方で、その周囲には商業主義にドップリと浸かったファンシーグッズやキャラクタービジネス界隈の有象無象がいたわけですね。

三品

昔は玉石混交だったとはいえ、なんとなくヒエラルキーがあって、他人より洗練された良いものを買って所有することが一種の自己表現になったりしていました。ところがインターネットが普及してすべてが可視化されてしまうと、雑貨にもあらゆる価値観の界隈があることがわかってきます。「洗練された良いもの」という言葉の持つ意味も相対化され、他の界隈から見れば「おしゃれ」という価値観に則った小さな世界にすぎないことが見えてしまい、ついには、そこに自己同一化する力も弱くなっていきます。自己表現というのは同じことをやっている人があまりいないからこそ成り立つわけですから。インターネット以降、雑貨界の大きなヒエラルキーはゆらぎ、上も下もなくすべてがフラットになったといっても過言ではありません。

僕は雑貨文化の興隆を前期と後期に分けるならインターネット以前と以降で区切るのが適切だと考えていて、1995〜2000年あたりをその転換期と捉えています。男性がどんどん参入してきて、雑貨のイメージもそれまでの「おしゃれ」なものからよりフラットなものになっていき、極度に多様化していくのがこの時期です。

浅子

いまのお話を聞いて思い出したのですが、一時流行したノームコアという言葉です。これは、K-HOLEというニューヨークのリサーチ組織が行った分析なのですが、内容を簡潔に言うと、かつてはパンクやヒッピーの人たちは、社会のマス(大衆)とは違うインディペンデントな存在だと主張できた。ところがいまはどんなに過激な格好をしても、さまざまなカテゴリのなかのひとつにすぎず、「パンク系」とか「ヒッピー系」と括られてしまう。そこに本質的な違いはないわけです。K-HOLEのレポートでは、そういう状態を「マスインディ」と呼んでいます。そのうえで、社会全体が変化していくと、若い人たちが望むのは個性的な服ではなく「一見普通に見える服」で、そうした背景から出てきたのがノームコアだと結論づける。ですから、これはインターネット以降、いろんな領域で繰り返しされてきた議論で、とくにファッションの世界では現在進行形で考えられている問題系だといえます。

三品

ノームコアのなかにも「意識が高い」ハードコアな人たちもいれば、みんなと同じだからという理由で何も考えずにファストファッションを着ている人もいますよね。

K-HOLE「ノームコア」リサーチ・レポートの一部

引用出典=http://khole.net/issues/youth-mode/

浅子

K-HOLEの定義では、基本的には前者の「一見ノーマルだけれどハードコアな人たち」を指してノームコアだとしています。

三品

ハードコアのほうなんですね。ただ、いまではその違いすら見えにくくなっている気がするんです。

浅子

それは僕もよくツッコまれることなのですが、もうひとつ例を挙げると、最近爆発的に人気のあるバレンシアガというブランドがありますよね。現在のクリエイティブ・ディレクターのデムナ・ヴァザリアはジョージア(旧グルジア)出身なんです。彼らは、故郷のファッションに興味のないような普通の人が大きなサイズの服を着ていることに着目する。そもそも、彼らがなぜ大きな服を着ているかというと、サイズが大きければ買い換える必要がないという経済的な理由らしいのですが、そのうえ何枚も重ね着するので不自然なほど大きなシルエットになる。バレンシアガはそれを意識的に取り入れて発表するんですね。言ってみれば、ドレスで着飾ったパーティー会場に、普通のおじさんが紛れ込んだら逆に誰よりも目立つというような現象を人工的につくり出している。ファッションショーという環境は誰もがお洒落で普通ではないですから。たしかによく考えられていると関心するけれど、ある意味普通でもあって、そういうものがノーマルのハードコアを体現しているんじゃないかと思っています。それとは別に、面倒だからという理由でファストファッションを着ている人もいるし、ユニクロとバレンシアガを組み合わせて着ている人もいるので、ややこしいですが。

井出

重要なポイントは、「差異を求めているかどうか」ということではないでしょうか。ロシアの田舎にいるファッション的でないおじさんの格好を「あえて」するというのは、つまり差異を求めてするわけじゃないですか。そういう意味では、他者との差異に意味を見出す伝統的なファッションの価値観と矛盾しません。それも一瞬のうちに消費されスタイルになり「○○系」と括られるはずです。一方で、ファストファッションで満足するという態度はそれとはまったく逆で、そもそも差異を求めない、「その差異に大きな意味を見いださない」ということですよね。この違いはすごく大きいでしょう。

浅子

まさに、ノームコアが新しいとすればその点です。これまでは差異を求めて普通とは違う格好をしていたわけですが、ついに「普通であること」が差異になるというところまで到達してしまった。これはある意味究極の差異化でしょう。さらに、学生やうちの娘と話していて気づいたのですが、最近の若い人たちはよく「量産型」という言い方をするんですね。おそらく最初のうちは、どこにでもいそうな格好の人を揶揄する言葉として使用していたと思うのですが、娘に聞くと今は「量産型の服が欲しい」という使い方をするらしい。「量産型であること」が一度価値として共有されると、それになることで安心するという層も生まれてくる。もはやファッションとはなんのためにあるのか、いよいよわからなくなってきます。三品さんがおっしゃるように、モノを見る価値観が1995〜2000年くらいで大きく変わって、すべてがフラットに見えるようになってしまったのでしょう。

[2021年2月1日、プリントアンドビルドにて収録]

→ 後篇に続く

井出幸亮(いで・こうすけ)

1975年大阪府生れ。古今東西のアーツ&クラフツを扱う雑誌『Subsequence』(cubism inc.)編集長。雑誌『POPEYE』『BRUTUS』(ともにマガジンハウス)ほか、さまざまな媒体で編集・執筆活動中。主な編集仕事に『ズームイン、服!』(坂口恭平著、マガジンハウス、2015)、『細野観光 1969-2019 細野晴臣デビュー50周年記念展オフィシャルカタログ』(朝日新聞社、2019)など。『「生活工芸」の時代』(新潮社、2014)、『工芸批評』(新潮社、2019)などで工芸文化についての論考を執筆している。

三品輝起(みしな・てるおき)

1979年生まれ。2005年より東京の西荻窪で雑貨店「FALL」を経営。著書=『すべての雑貨』(夏葉社、2017)、『雑貨の終わり』(新潮社、2020)。

浅子佳英(あさこ・よしひで)

1972年生まれ。建築家、デザイナー。2010年東浩紀とともにコンテクスチュアズ設立、2012年退社。作品=《gray》(2015)、「八戸市美術館」(2021)(共同設計=西澤徹夫)ほか。共著=『TOKYOインテリアツアー』(LIXIL出版、2016)、『B面がA面にかわるとき[増補版]』(鹿島出版会、2016)ほか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年03月29日