住宅をエレメントから考える

タイル100年の中のG邸

塚本由晴(建築家)

『新建築住宅特集』2022年12月号 掲載

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働し、住宅のエレメントを考え直す企画として、機能だけでなく、それぞれのエレメントがどのように住宅や都市、社会に影響をもたらしているのか探り、さまざまな記事を掲載してきました。

2022年は、日本で「タイル」という名称に統一されてちょうど100年目にあたります。それを記念した企画として、進行中の建築家の住宅作品に、LIXILのタイルを用いて、タイルの可能性を引き出してもらうことを提案。それを受けてくれた建築家により、実際の住宅にタイルも用いた設計を通し、どのように考察しデザインしたかを紹介します。

今回は、今月号で掲載しているアトリエ・ワン「津田山の家(改修 G邸)」です。浜口ミホにより1965年に竣工した「G邸」に用いられたさまざまなタイルを、建築と共にいかに保存・再生・改修したか、そのプロセスと共に塚本由晴氏に論じていただきます。また、今年行われたINAXライブミュージアムの展覧会「日本のタイル100年 美と用のあゆみ」への展評も合わせて論じていただきました。

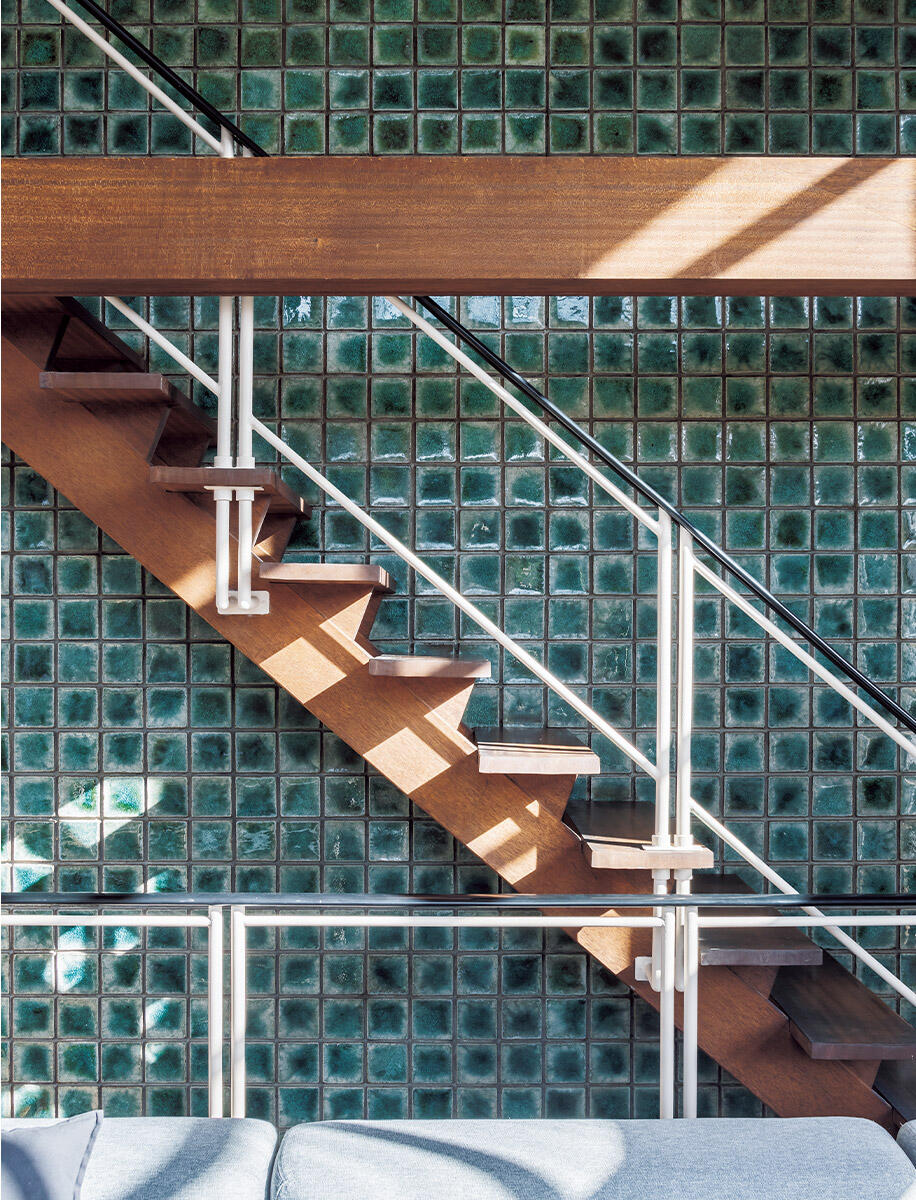

「津田山の家(改修 G邸)」アトリエ・ワン+東京工業大学塚本研究室 居間の吹抜け2層分にまたがる緑色のタイル壁。

G邸発見

浜口ミホといえば、『日本住宅の封建制』(1949年)の住宅理論や、住宅公団と共同したステンレスのシステムキッチン開発への貢献、そして日本初の女性一級建築士であることが知られている一方、住宅作品の存在はあまり知られていない。博士課程で戦後の住宅作品の構成論研究をしていた私も、作品が存在することを知らなかったし、戦後住宅についての展覧会や雑誌特集などでも全然紹介されてこなかった。だから私の研究室で現代日本建築のジェンダー研究をしていたスペインからの留学生ノエミ・ロボさんから「浜口ミホの住宅作品を発見した!」と報告を受けた時は正直驚いた。ETHZで浜口ミホの研究をしている上田佳奈さんが、浜口さんの下で働いていた当時の担当者や工務店を特定し、建物が現存することを確認できたものの、コロナ禍で容易に日本に帰国できないので、代わりに東京にいるノエミさんに現地確認してもらうことになったのだ。

ノエミさんは、撮ってきた写真を見せながら、食堂兼台所を家の中心においたコンパクトな家事動線に浜口の思想が現れているだけでなく、ピロティ上の縦長の窓や、床と手摺りが連続した曲面となるコンクリートのバルコニー、そして居間の吹抜けに設けられた浮き上がるような階段と、その背景となる大きな壁の緑色のタイル仕上げなど、住宅改善の理論では説明できない表現的な要素が随所に見られることに興奮していた。特に居間のタイルは、凹んだ中央部分に溜まった釉薬が厚く、水が溜まったような色ムラができることを狙ったもので、色気があった。これは大きな発見だと色めきたった一方、家の売却の話がもち上がっているので壊されてしまうかもしれないという懸念も伝えられた。そこで住宅遺産トラストに相談し、見学会を急遽開催してもらったところ、自宅として使いたいという新しい住まい手が見つかった。家族との思い出が詰まった建物が売却後も残るならばと、もち主である娘さんも歓迎してくださった。

名古屋市内の老舗喫茶店「コンパル大須本店」。

「津田山の家(改修 G邸)」居間と同じ緑色のタイルが壁に使われている。

「津田山の家(改修 G邸)」居間のタイルの美しい貫入。

計画診断

こうした縁で、アトリエ・ワンが改修計画を担当することになり、まず計画診断を行った。もともと1階の寝室庭側にあったバルコニーは、地面に近いので劣化が進んでいたのと、庭を狭くしていたので撤去した。また酒屋や米屋が重い品物を搬入することを想定して、アプローチ脇にある鉄骨階段の先にはキッチンに繋がる勝手口が設けられていたが、こうした商習慣はなくなってしまったのでこの想定を取り下げ、浴室を広くした。計画的に陳腐化しているところはそこだけで、室の配置、間仕切りや家具の位置もほとんど元通りである。食堂兼台所を中心にした平面的な部屋の連結軸と、階段による断面的な連結軸が十字をなす構成は、パラーディアン・ヴィラのナイン・グリッドを断面に応用したような形式で、ヴィラならば中央のホールが動線の結節点になるが、この住宅では食堂兼台所がそれにあたる。敷地の段差を利用したピロティカーポートと地階、居間や食堂兼台所がある1階、子供部屋のある2階の3層が、道路からの奥行きの違いをつくっているので、玄関をホームオフィスや小商に使うこともできるし、道路より少し高い位置にある庭経由で居間にアクセスすることもできるなど、多様なメンバーシップを受け止めるようにできていた。

タイルの壁

仕上げもそれぞれの場所のメンバーシップの想定に合わせて、硬いものから柔らかいものに推移していた。もっとも外に近い玄関は沓脱床に鉄平石、上がり床にテラゾー、その壁に薄いタイルと硬質だが、1階の居間の壁はタイルと漆喰風塗装、床はフローリングになり、寝室の壁は布製の壁紙、床は絨毯になっていた。中でも目を引いたのは、先にも述べた居間の吹抜け2層分にまたがる緑色のタイル壁である。厚みのある正方形タイル(h110×w110×t10㎜)を横24枚縦43枚使って割り付け、外周壁から縁を切った独立性が強調されていた。居間と食堂兼台所がタイル壁を挟んで回遊できるようになっているのだが、2階の階段踊り場の反対側にも居間の吹抜けを望むバルコニーが設けられ、回遊性が反復されていた。このバルコニーは、階段を含めた螺旋の運動をさらに先まで続け、吹抜けに解き放つためのものだろう。緑色のタイル壁が、この螺旋の運動を強めていることを考えると、1階に上がり、そこから2階に行くのに取るべき正規ルートは、居間側ではなく食堂兼台所側ということになる。この壁のダイニングキッチン側も厚みのあるタイル(h125×w225×t10㎜)で横12縦16にピッタリ割り付けられていたのだが、材質は一変し、釉薬をかけない黄土色のレンガタイルである。釉薬の厚みの違いが緑の濃淡となって、透き通る水を連想させる階段脇のタイルに対し、レンガタイルは土を焼いた火を連想させる。それが火を使うキッチンに面してあるのは偶然ではないだろう。どちらの壁も目地は深く、タイルが際立って見える。このほかにも地階の玄関東側の壁に焦茶色の薄いタイル(h46×w96×t4㎜)が貼られていた。この壁は敷地のレベル差を解消する擁壁であり、その向こうには土がある。焦茶色のタイルは土を連想させる。さらに1階の水回りには、大変細かい長方形のモザイクタイルが使われていて、トイレは黒、風呂は白で色分けされていた。

築後60年弱が経過し、床や壁の仕上げ部分が汚れやひび割れによりくたびれた雰囲気になっている中で、上述のタイル仕上げの壁は陳腐化するどころか新鮮に映った。実際、建物の外周壁と屋根の内側仕上げは、構造補強および断熱補強工事のためにすべて剥がし、新しい材料でやり変えることになったが、タイルの壁に関しては水回り以外は手を付けなかった。居間と食堂兼台所を間仕切る壁は、断熱性を求められる箇所ではないので、2階の本棚の裏側だけ構造補強した。外周の壁ではなく、この壁にタイルを積極的に用いたのは、メンテナンスの手間を減らすためというのもあるかもしれないが、家族構成が変わっても不変な拠りどころとしてこの壁を位置づけたかったからではないだろうか。

「津田山の家(改修 G邸 )」地階の玄関東側の壁に用いられた焦茶色のタイル壁面。欠損していた部分を、LIXILやきもの工房にて再現したタイルで復原制作し、壁面が再生された。

タイル探偵

浜口ミホのG邸を発見した頃、2022年がタイル名称統一100周年記念にあたり、その本誌の企画に連動するかたちでタイルを介してLIXILとタイアップする話がもち上がった。まず水回りに関しては、細長いモザイクタイル壁の目地汚れを取り除くのが難しく、また面積も広げたので、壁は大判のグラムストーン、床は機能建材のサーモタイルに貼り替えることとし、LIXILに協力をお願いした。さらに、リビングルームやダイニングキッチンの壁面に積極的に用いられたタイルが空間構成を補強し、そのことによってタイルの違いが見事に引き立てられていたので、常滑にあるLIXILのやきもの工房に、タイルを検証してもらうことにした。工房の芦澤忠さんに現地へ来ていただき、一緒にタイルの製造方法や施工方法を推定していく作業はタイル探偵のようで面白かった。

サンプルを用いながら議論する塚本氏(右)とLIXILの芦澤氏。

LIXILやきもの工房により復原制作された地階の玄関東側の壁の焦茶色のタイル(右の16枚)。左の4枚がオリジナル。

緑色のタイルは、中央を凹ませられるように厚みと正方形の外形が設定されており、面内に釉薬の微細な深度差ができるものだった。貫入が綺麗に入った釉薬の緑は、深いところは濃く、浅いところは薄くなる。まるで水を溜めたまま固まったようだ。最後は土と釉薬と窯に任せて、自然な揺らぎを含み込む表現は民藝にも通じ、ひとつひとつ違っていて魅力的である。芦澤さんによれば、これは大正から昭和初期にかけて池田泰山らが制作した「美術タイル」そのものではないが、その系譜に属するものだそうだ。「やきもの」に固有の手工業的な工程と、ある程度の量産を可能にする機械化された工程のハイブリッドが、まだ1960年代は模索されていたのだろう。こういう揺らぎを含んだタイルだったら、ぜひ使ってみたいという人は多いのではないだろうか。

「津田山の家(改修 G邸)」ダイニング。竣工当時のまま釉薬をかけない大判の黄土色のレンガタイルで仕上げられている。

タイルの固定方法にも時代が感じられた。緑のタイルと黄土色のレンガタイルは、木造の骨組みに打ちつけた水平の木摺りに、アスファルト紙とラスをタッカー留めし、厚塗りしたモルタルに押し付けて固定する、今ではやらない工法であった。これに対し、地下の玄関の焦茶色のタイルは、コンクリートの壁に接着剤で固定され、目地材は省かれていたが、数枚が剥離し、何枚か失われていた。話は逸れるが、タイルにつきまとうリスクである剥落が、2005年頃から特に高層マンションなどで頻発し問題になった。これは樹脂塗装を施した合板型枠の普及により鏡面化したコンクリート面に、下地処理を十分に施さないままタイルが貼り付けられたことが原因とされている。その対策として2008年には建築基準法第12条の規定が改定され、タイル外壁の打診検査が、手の届く範囲から、竣工後10年経過した場合には建物全面に拡大され、2012年には建築工事標準仕様書に外壁タイルの下地処理についての詳細が加えられた。タイル外装仕上げは以前に比べて割高に、そしてメンテナンスに手間がかかるものになった。タイルを使うならインテリアの方が有利な社会的環境も、タイル壁を空間構成の鍵としたG邸の再評価を後押しするだろう。

地下玄関の焦茶色のタイルは、裏側の仕様から金型を使った押し出し成形されたものであることが分かった。芦澤さんは、押し出し成形で4㎜の薄さを実現するのは難しいと唸っていた。そして押し出し成形ではないが、同じ大きさと薄さのタイルを、試作品として再現することを約束してくれた。剥離したタイル4枚が常滑にもち帰られてから2カ月後に、復原されたタイルが東京に届いた。釉薬調合は過去の資料を元に近いところに早い段階で行き着いたが、色合いやツヤ感、特に微妙な結晶の再現は難しく、かなり苦労されたという。約130回の調合試験を行った結果から、茶色の濃淡に違いのある4色が採用された。既に建物の引き渡しが終わっていたこともあり、タイル貼りは住まい手の子供たちにより行われた。

「津田山の家(改修 G邸 )」の風呂。改修され床と壁にLIXILの大判タイルが使われた。床のサーモタイルは熱流束が小さく冷たさを感じにくい。

このコラムの関連キーワード

公開日:2023年01月25日