JINSミーナ天神店(福岡市中央区)

「メガネのタイル」 工業と工芸の間に

ツバメアーキテクツ×LIXILやきもの工房×小石原焼8窯元

3. 陶板タイル製作の小石原焼の窯元を訪ねる

8つの窯元がそれぞれの特徴を活かしたタイル

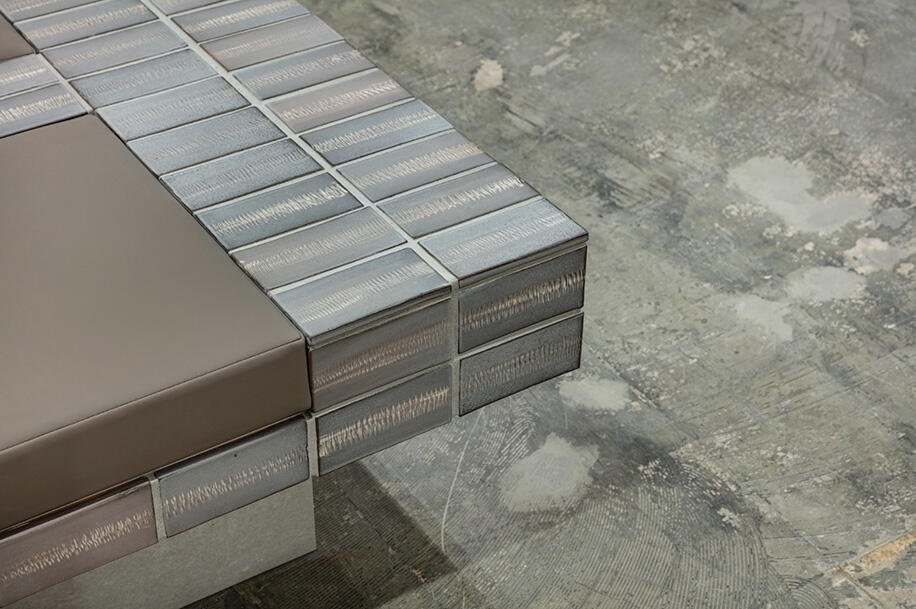

焼き色の濃淡、表情が特徴的な小石原焼の陶板タイル。1枚1枚の大きさに個体差があるため、現場で並べ替えをスタディしながら配列を決定した。

食器や各種の器をおもに製作している窯元に、陶板タイルをオーダーした経緯はとても興味深い。

「小石原焼陶器協同組合さんにお願いして、地元の窯元さんに集まっていただき、小石原焼の手法はそのままに、平らなタイルをつくっていただくことができないか、というお話をしました。最終的に興味を持ってくださった8つの窯元さんに制作を依頼しています。各窯を見学する中で窯元さんそれぞれに得意とする模様、焼き方、色が異なることを知りました。設計者が細かく計画するよりも、その違いがそのままカフェの空間に現れてきた方がおもしろいと思い、それぞれの特徴がもっとも活きる手法を使っていただくことにしました。私たちからはサイズ以外はほとんど細かな指定をしなかったように思います」。おおらかに踏み切ったことを西川さんが明かしてくれた。

何度も現地へ出向き、各窯元とのコミュニケーションを担ったスタッフの葉山さんは、「工期も短かいので、好きなように気持ちよくつくっていただくことに努めました。それがいいものにつながれば、と」と話す。

西川さんは「どのタイルも個性的ですが、同じ小石原の土を使っているからか、バラバラだけれどまとまりも感じられます。そこに本やカフェの雑貨が混ざり、雑多な居心地の良さが生まれてますね」。そしてオリジナリティのある陶板タイルが出来上がった。

小石原焼

福岡県朝倉郡東峰村小石原地方で、天和2年(1682年)には福岡藩黒田家により「小石原焼」の基礎が完成。昭和6年には民藝運動の柳宗悦が全国に紹介した。土が鉄分を多く含み、焼くと黒っぽくなるため、成形後に白土を掛けてから加飾を施すのが小石原焼の特徴だ。それによって釉薬の色が明るく、きれいに出る。素焼きせず、素地に直接釉薬を掛ける「生掛け」で、装飾も「とびかんな」「刷毛目」「櫛目」「指がき」「流し掛け」「うち掛け」など、独自のパターンや技法がある。

小石原では昔から土を大切に扱ってきた。「組合で村有の山を調査して、使える粘土を掘り出し、粉砕、水簸して細かい粒子を使います。手間をかけた土ですね」(カネハ窯、熊谷裕介さん)。土を掘るために伐採した森林の跡には組合員が植林し、もとに戻しているという。

小石原焼陶器協同組合WEBサイト

https://tenku-koishiwara.com

カネハ窯──素地をていねいに扱い、刷毛目を打つ

カネハ窯の3代目・熊谷裕介さん(左)と語り合う。★

ONCA COFFEEのハイテーブルが刷毛目タイルで覆われた。刷毛目の方向によって、張ったときの印象も違ってくる。★

2024年2月、芦澤さんは西川さんと葉山さんの案内で、JINSとONCA COFFEEの一体空間でメガネタイルとコラボレーションするかたちになった陶板タイルの窯元2つを訪れ、つくり手同士が顔を合わせて交流した。

カネハ窯の3代目・熊谷裕介さんがつくったのは飴釉の掛かった刷毛目のタイルだ。「平皿を多くつくっているので、平らな素地づくりには慣れているのですが、タイルとなると勝手が違います。小石原焼の土は肌理が細かく、粘り気が少ないので、焼くと反りやすい。それが一番心配でした。平たく伸ばして、通常だとローラーを片面から掛けて素地を締めるところを、両面から掛けて、厚みが均一になるように手を尽くしました。あとはゆっくり乾燥させるくらいしか方法がないんです」。小端も垂直にきれいにカットされ、端正に仕上げてある。「1枚1枚完全な手づくりですね」と共感する芦澤さん。熊谷さんは豪快に話してくれるが、轆轤で器に刷毛目を打つ手元は繊細そのもの。タイルのときは2枚を並べて刷毛目を打った。

カネハ窯で製作した刷毛目の陶板タイル。裏側には溝がついている。★

熊谷さんは昔の窯元の「半農半陶」の暮らしを実践、米をつくりながらやきものを手掛ける。「昔の窯元がやきものの材料や技術と、自然界とのつながりを体験しながら蓄えた知恵があり、農業をやるとそれがいかに大切か、年を重ねるにつれて感じるようになっています」。歴史を受け継ぎつつ、次世代へどうつなげるか、考え、行動する毎日を送っている。

轆轤で器を挽く熊谷さん。★

挽いた素地に白土を掛け、轆轤を回転させながら刷毛目を施す。微妙な力加減が刷毛目の美しさを決める。★

小石原焼を受け継ぎつつ、小石原を訪れた人に自然環境を楽しんでもらう仕組みをつくりたいと力を込めて語る。★

辰巳窯──薪窯を築いて、火の焼き味を活かす

左端が辰巳窯2代目・長沼武久さん、次が3代目・長沼杏奈さん。武久さんが設計した穴窯(注連縄の下)の前で。右手奥には登り窯がある。★

辰巳窯の還元焼成の深い味わいを持つ立体的なタイルはカフェソファに使われた。

ONCA COFFEEのカフェソファの陶板タイルは店内でもひと際目を引いている。ふっくら、こんがりと焼けたパンや菓子を思わせる色と形状が魅力だ。窯元は辰巳窯。「じつは1回目の焼成に失敗して反ってしまったんです。せっかくなので薪窯にこだわりたくて」と、明るくも済まなそうに話すのは3代目・長沼杏奈さん。

父の2代目・長沼武久さんが30年前に跡を継ぐときに、自ら設計して窯築職人に穴窯と登り窯をつくってもらい、以来2つの薪窯による焼き味を辰巳窯の特徴としてきた。薪窯は前面の焚口から薪をくべて焼く。調整しつつも、一方向からの火で焼かれるので、焼き色に多様なムラがあらわれ、それが魅力であると同時に、反りも出やすいという。武久さんも「窯を覗いて、“やっちまったか”と青くなりました」。

杏奈さんは急いで均等に熱が伝わる電気窯でも制作し、現場には2種類のタイルが搬入された。ツバメアーキテクツは反っているほうを採用。「コントロールしきれない自然な歪みが出ることが薪窯らしさでもありますし、なによりも柔らかな形がとても魅力的でした」と西川さん。「現場へ行ってみると、失敗したと思っていたタイルが張ってあって、驚きました。でも、うれしかったです」と杏奈さん。

色味のサンプルと、プロジェクトでつくったタイルについて解説する長沼杏奈さん。★

薪で焼いてゆっくり冷ますことで、独特のテクスチャーが生まれるという。「自然に味が出るのが薪窯の良さですね。私たちがふだん使っている電気、ガス窯では、ここまではむずかしい」と芦澤さん。

「施工するのが大変だったでしょう?」と武久さんが言えば、西川さんが返す。「家具形状はなるべくシンプルな箱型とし、最終的な寸法の調整は目地で行いました。通常目地といえば3mmや5mmというイメージですが、ここでは10mm以上の目地が出てきたり、ところどころ目地幅が変わったりしています。一般的に流通しているタイルは個体差がそこまでないため、これまで目地は直線的なものだと思っていましたが、この現場では目地はゆらいでいる。目地のゆらぎによってタイルの個体差が許容されること、目地が絵としてもおもしろく見えてくることなど、さまざまな発見がありました。といっても施工は大変だったと思います。施工者のみなさんには根気強く作業いただき、大変感謝しています」。杏奈さんも今後、小石原焼に新しいものをつくりだしたいと意欲を見せている。

登り窯の存在感に惹かれ、じっと見入る芦澤さん。★

工業と工芸の間にあるやきもの工房の仕事

小石原焼の窯元を訪ねた帰り、芦澤さんは「窯元さんたちは、ふだんの仕事と違って平板のタイルとなると、反りや寸法精度に苦労されただろうと思いますが、一方でそれぞれに手仕事の技術を積み上げ、プライドを持って自分たちの特徴を打ち出されていました。仕事場を見せてもらい、直接に話してみて、工芸の大きな魅力をしっかりと感じました」と話した。

そして、「私は、工業と工芸の間に位置するのが、私たち『やきもの工房』だとずっと思っています。寸法精度など、工業タイルの使いやすさを持ちながら、建築家やデザイナーやクリエイターが求めるオリジナリティにこれからも応えていくことが私たちの仕事です。そこに力強い工芸の魅力を少しでも取り入れて、表現の幅を広げていきたいと、あらためて思いました」。

今回のJINSの空間は、その3つの領域のタイルが一堂に出会い融合した、すばらしいプロジェクトだった。

取材・文/清水潤 撮影/長谷川健太(特記をのぞく) 久高良二(★印) 編集/豊永郁代 イラストレーション/ツバメアーキテクツ

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年03月25日