社会と住まいを考える(国内)11

周縁を耕すことの批評性──百姓的な建築と暮らしのあり方

川井操(滋賀県立大学環境建築デザイン学科准教授)

城中村の世界

私はこれまでにアジアの都市空間の研究を進めてきた。なかでも近年取り組んできたテーマのひとつが、中国都市部に発生する「城中村(都市の中の村)」である。城中村とは、1978年に開始された改革開放以降の都市化が進むなかで、周縁の農村が開発されないまま取り残されたエリアをいう。一般的に中国の土地所有は、二元管理体制の下、国家所有と集団所有に大きくに分けられる。共産主義を掲げる中国では、土地所有の多くは国家に帰属するが、集団所有の場合、その所有権は農村集落に帰属する。

研究の対象地としたのは、北京市近郊にある化石営地区と呼ばれるエリアである[fig.1]。北京市東側3環のCBD地区(中心業務地区)に位置しており、古くから北京城外の物流の要衝として栄え、1950年代以降は国営の工場宿舎が密集し、1980年代以降はCBD地区として開発された。そのなかで化石営地区は、既存の集団所有の構造、三角地という街区形態の特異性から開発されないまま城中村として取り残されたエリアである。地区内には、集落時代からの住民、1950年以降の国営工場の労働者、地方からの出稼ぎ者など重層的に異なる集団がさまざまな歴史的経緯を経て混住する。国家所有と集団所有が複雑に混在し、地区独自の物販や食料品店、飲食店など市場より安い価格で売られていおり、廃品回収業に従事するもの、中国版ウーバーイーツ「百度外売」の寄宿舎となっているなど、この地区は半ば治外法権化した状態で息づいている。

fig.1──北京市CBD地区の高層ビル群に囲まれた化石営地区

撮影=筆者

コロナ禍で海外の渡航が大きく制限されるなかで、本稿では城中村のように近代化の狭間で生じた周縁部の可能性を考えてみたい。

湖東地域の田畑と里山

私の暮らす地域は湖東地域と呼ばれる琵琶湖東部に位置しており、滋賀県で最も広域な平野の広がっているエリアである。古代には条里制による土地割が広域に敷かれ、山際には湖東三山や石塔寺など歴史的な寺院も数多く残されている。近世には京都と江戸を繋ぐ中山道、東海道、朝鮮人街道が横断し、安土城廃城後に楽市楽座の商人たちが五個荘や日野町に移り住み、近江商人として全国的に活躍した。

唐突ではあるが、1年半ほど前から体調を崩したことで「食」を意識するようになった。そのきっかけは京都府南丹地域の伝統産業である美山茅葺の中野誠さんにいただいた農薬肥料を一切使用しないお米を食したことだった。お米は冷めても美味しく、持続的な活力が漲る感覚があった。それ以降、滋賀県内で無農薬栽培する農家や発酵食品を扱うお店を探し回り、購入して食すようになった。そんな矢先に友人から誘いを受けて、自家採取した種で農薬肥料を一切使用しない農法でのお米作りに取り組んでいる東近江市綺田町の池内農園に出会った。池内さんの田んぼは、除草剤を一切使わず、5町分の規模を1年中管理されていて、田園の景観としても美しい。その一角、一反半を5家族でシェアするかたちで、滋賀旭という滋賀県の在来種のお米作りに関わり始めた[fig.2]。1年を通して、お米作りのためのさまざまな作業があるなかで、私たちは田植えや稲刈りなどのお手伝いや除草作業を行った。

そこで収穫した稲藁を使って、既存の納屋を休憩所に改修した[fig.3][fig.4]。納屋の立地する場所には、竹藪と田んぼの境界には獣害を防ぐために金網のフェンスが貼ってある。そこに新たな境界線を引くように、1枚の茅壁を挿入した。その干渉を研ぎ解し人の往来が生まれるように、竹藪で切り出した竹を敷き並べ、田んぼ側にはベンチ、竹藪側には竹の床座、2つを兼ねたものを敷いている。

fig.2──収穫前の滋賀旭の稲穂。収穫したお米は、みんなで分け合い、家族1年分の量に相当する約100kgを譲ってもらった。米粒が一回り大きく、固有種らしい素直な味わいであり、米糠も美味しい。もちろん玄米のままで食している

撮影=筆者

fig.3──田んぼと竹藪の境界地に並ぶ納屋。かつては落ち葉を貯蔵する納屋として使われた

撮影=筆者

fig.4──茅壁の休憩所。ここに座って池内農園の田んぼを一望する

撮影=筆者

同時期に、「炭火石窯パン工房アウビング」という東近江市でパン屋を営む加納正博さんと知り合った。彼は所有する里山を整備するなかで、山中の腐葉土や切り出した木材の使い道として畑と石窯焼きのパン屋を始められた方である。里山循環のあり方に興味もあって、2020年の夏から彼らの管理するアウビング農園や里山の整備に参加している。加納さんからは、人と獣の境界である里山が失われたことで畑の獣害被害が広がったこと、ここ10年で赤松が枯れてしまったこと、それによって山一面に生えていた松茸が消えてしまったこと、この山に自生する植物の生態環境のことなど、人が山を手入れすることで生まれる共生環境としての里山=境界地がいかに大事なのか、作業をするなかで手ほどきを受けている[fig.5]。

fig.5──里山整備のなかで植物の種類や赤松の枯れた原因を解説をする加納正博さん。10年以上この山の整備に携わっている

撮影=筆者

彦根藩善利組足軽屋敷

そうした里山からの学びの一方で、2019年3月に長年空き家となっていた旧彦根藩善利組足軽屋敷(旧戸塚家住宅)を購入し、解体・改修作業に取り組んでいる[fig.6]。足軽屋敷は、彦根城外堀のさらに外側に位置しており、彦根城の護衛と京都守護の役割を担った。足軽は一般的には長屋に住んでいたが、彦根藩の足軽は「井伊の赤備え」と呼ばれ、格付けが高く一軒家が充てがわられた。このエリアは、足軽屋敷を30棟近く残す一方で、狭い幅員と敵の侵入を防ぐための歪な路地形状、川の土手に面していることで車両の出し入れに制約があり、結果的に中心市街地でありながら建て替えが進まず、相続されないまま放置された空き家や空き地が点在する[fig.7]。

fig.6──購入した足軽屋敷・旧戸塚家住宅。2020年3月13日に彦根市指定文化財に登録

撮影=美和絵里奈

fig.7──エリア(芹橋2丁目)の足軽屋敷・空き家・空き地の分布図

購入した足軽屋敷は江戸末期のものであり、昭和55年の増築棟が付属する。購入当初は、荒れ果てた雑草と雑木が生い茂る森のような状態で、屋内には前の住民の所有物がそのまま放置されていた[fig.8]。約1年半をかけて、自分たちで荷物を運び出し、樹木や雑草を刈り込み、ゴミ処理場に持っていく日々を繰り返し、ようやく改修の前段階まで漕ぎ着けたところである。アウビング農園で得た経験を生かして、庭先で早速畑を始めた[fig.9]。乾いた土壌を再生にするために、落ち葉や土を里山や畑から持ち帰り、知り合いの豆腐屋さんからは廃棄されるおから、馴染みの喫茶店からはコーヒー豆のカスを貰い、足軽屋敷の庭で堆肥作りに励んでいる。

fig.8──購入当初の足軽屋敷の中庭。建物を覆うほど雑草が生い茂っていた

撮影=美和絵里奈

fig.9──足軽屋敷で始めた畑の様子。手前の建物は増築棟、奥側は足軽屋敷

撮影=筆者

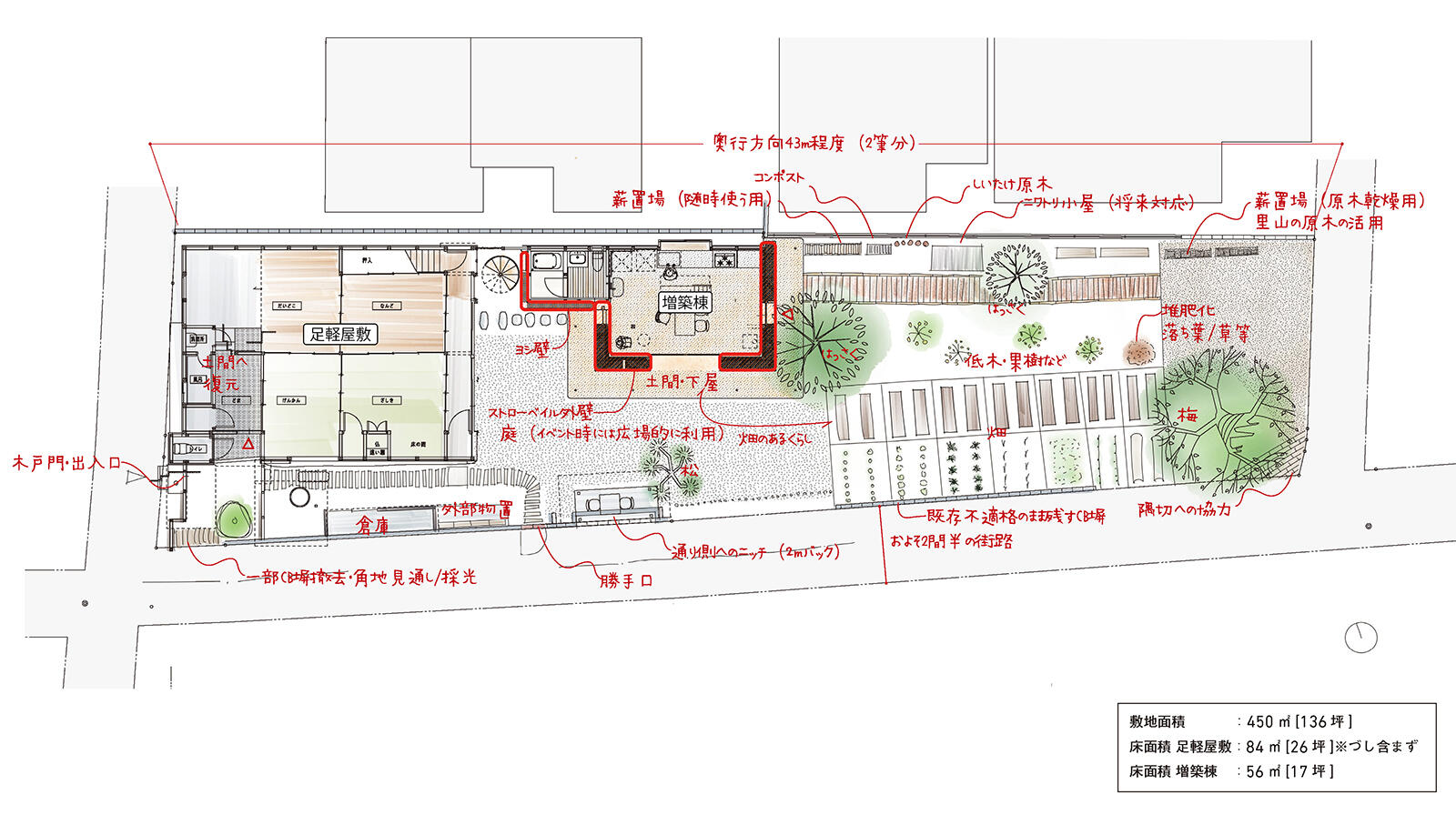

改修については、里山循環からの学びを生かすべく、自ら採取した有機物による建材を生かした計画を進めている。増築棟の改修では、1階外壁には池内農園の稲藁を使った「ストローベイル構法」、断熱材には「籾殻薫炭」、外壁の一部には琵琶湖の内湖・西の湖のヨシを使った「ヨシ壁」など、身近に採取できる有機物の材料を使う予定である[fig.10][fig.11]。外周部には、軒先で栽培した野菜を干すために下屋を回し込む。足軽と増築棟の接合部が腐食していたために、両者を切り離すための最小限の減築を施す。

fig.10──西の湖にあるヨシの茅場。原材料を直接入手するために安土町にあるヨシ産業を担う葭留の協力で刈り込みの現場に参加した

撮影=筆者

fig.11──増築棟モデル。有機建材を使った改修案

足軽は元来百姓的に暮らしたようである。戦時に備える一方で、日常では庭先で畑を耕し、梅の木から梅干しを作り、シュロの木から縄を編み、家屋の修理などの大工仕事をした。足軽のような百姓的ふるまいによって、そこで生み出される作物を食し、周縁から採取した有機建材を使って、できる限り自らの手で施工したいと考えている。

fig.12──足軽屋敷の改修計画案

作図=美和絵里奈

再びアジアの周縁へ──ブッダガヤ・カディプロジェクト

現在、アジアにおける進行中のプロジェクトとして、インド・ビハール州ブッダガヤ近郊にあるハティヤール村で自立支援のための糸紡ぎ工房建設「カディプロジェクト」に取り組んでいる[fig.13]。ハティヤール村は世界遺産都市ブッダガヤの近郊に位置しており、カーストから外れたアウトカーストの人々が暮らし、男性の多くは都市部へと出稼ぎに行き、女性と子どもたちが村内に取り残されている。そこで、菩提樹を囲うように女性の自立支援を促す生産の場として糸紡ぎ工房を建設予定である[fig.14]。

fig.13──建設予定地であるハティヤール村にある菩提樹広場。合同会社nimai-nitai、滋賀県立大学芦澤竜一研究室と協働

撮影=筆者

fig.14──建設予定のカディ工房の外観パース

作図=橋本光祐

集落内の民家は、アウトカーストであるがゆえに、近代的な建材や技術が導入されないまま、素朴な暮らしや、茅葺や土積みの壁などで構成される原始的なものが残されている。他律的な近代技術や材料を無作為に使うのではなく、ここでも身近に採取のできる竹材を構造体として、村内で作られた稲藁を使ったストローベイル構法の壁、茅葺屋根を試みている[fig.14]

fig.14──コロナ禍で渡航の制限されるなかで、滋賀県日野町の協力を得て、採取した竹材や池内農園の稲藁、西の湖のヨシを使って原寸大のモックアップを制作した。写真は美山茅葺の中野誠さんによる茅葺ワークショップ中の様子

撮影=筆者

周縁を嗅ぎ当て自ら耕す

上述したエリアに共通するのは、都市の周縁部であり、所有の複雑化、相続の分断化するなかで取り残された場所といえる。そこには、流通に乗らない身近に採取できる建材がじつは潜んでおり、百姓的な建築を生み出す可能性に満ちている。そのなかで興味深い著書として、アメリカの人類学者アナ・チンによる『マツタケ──不確定な時代を生きる術』(赤嶺淳訳、みすず書房、2019)が挙げらる。本書では、グローバル社会における周縁の不確定性のなかで息づくマツタケをサルベージ★1に喩え、日本に輸入されるサプライチェーンの発達史について、マツ類や菌類など人間以外の存在から多角的に叙述されている。周縁に関する記述として、本書の一部を以下に引用する。

このマツタケ物語の最後の部は、訪れるさまざまな渇きや寒さにもめげずに沸きでるマツタケのように、制度化された疎外のなかで生じる一瞬の絡まりあいを探してみよう。それは味方を探す場である。そのことを潜在的コモンズだと考える人がいるかもしれない。そのような場はふたつの意味で潜在的である。まず、いたるところにあるにもかかわらず、わたしたちが気づくことはほとんどない。つぎに未発達である。まだ実現されていないが、可能性を秘めている。

──『マツタケ──不確定な時代を生きる術』p.383

こうした潜在的コモンズについて、「食」への関心を手掛かりにして、アジアはもとより日本の身近な周縁に無数に存在することを実感している。

いずれにせよ、今日、私たちが普段口にする食べ物の多くは、不明な出所で作られた食材であり、添加物にまみれたもの、そのほとんどが経済合理性を追求するために生み出されたものである。私自身体調を崩したことの大きな要因は、人間の本来の身体のあり方とは無関係なものを日常的に口にしていたことで内臓器官を壊していたことにあった。食材も身近なところから入手できたり、自らの手で耕した確かなものを食すことが大事だと実感した。建設産業も同様である。現代の経済合理性の下で成り立つ流通システムのなかでは、身体にけっして良い影響を与えない石油製品の建材が蔓延している。木材についても、コロナ禍の影響により輸入材が制限されてしまい、価格高騰する現象「ウッドショック」も起きはじめた。果たしてこれまでの産業システムのなかで建設行為をしていくことが本当に正しいのだろうか。

あらゆるものが分断された状況に対して、周縁に嗅覚をめぐらし、自らが百姓的にふるまい耕し、そのなかで有機的資源を探りあてて建材として使っていくことが、建築からできる資本主義社会へのひとつの批評性に繋がると実感している。

注

★1──訳者の赤嶺淳による脚注を引用すると、サルベージとは、「沈没船の引き揚げ」を意味し、そこから「再生利用するために回収される廃品」という意味も発生する。

川井操(かわい・みさお)

1980年生まれ。島根県出身。滋賀県立大学准教授。滋賀県立大学大学院環境科学研究科環境計画学専攻修了。博士(環境科学)、専門はアジア都市研究・建築計画。主な建築作品に《ヨシ壁の納屋》(2018)、主な著書に『世界都市史辞典』(共著、昭和堂、2019)『世界建築史15講』(共著、彰国社、2019)。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年06月23日