食と建築 2

食の履歴を追いかけて、つくること

生江史伸(「レフェルヴェソンス」シェフ) 聞き手:正田智樹(食と建築の研究者、竹中工務店東京本店設計部)

食の美味しさとは何か?

正田智樹

本日はよろしくお願いいたします。生江さんにお話をお伺いしたかった理由は、スローフードのイベントでお会いした際に、食が生産され、調理されるまでの話をされていたことが強烈な印象として残っていることです。生江さんはレフェルベソンスで料理長を勤めながら、「noma(ノーマ)」のレネ・レゼピさんが日本にいらっしゃった時に日本各地の生産地を案内したり、『Dashi Journey』★1という昆布や鰹節の生産地へ訪れるドキュメンタリーを製作するなど、食材を調理するだけにとどまらずその食品がどこから来て、どのような気候や文化からつくられてきたかという食の履歴を料理にいかそうとしていると感じています。私自身も食の履歴を追いかけることで、食生産とそれを支える建築との関係を調査しています。食を通して建築の議論をするためには建築関係者だけでなく、生産者、流通者、料理人との議論が必要であり、そうした方々にこの対談を届けたいと感じています。

本日は、食生産を支える建築と食の美味しさに関してお話をお伺いしたいです。まずは、生江さんにとって食の美味しさとは何かをお教えください。

(左)生江史伸氏、(右)正田智樹

生江史伸

よろしくお願いします。美味しさの前に、そもそもどのような食を選択していくのかをお話ししないといけないと思います。365日食べるのであれば365×3食、それだけたくさんの回数の食の選択を私たちはしなければいけない。つまり、年間1,000回以上の食のデザインをしていくわけです。選んでいくことに対して、食というのは「食べないといけない食」と「食べたい食」に分けられて、それらがオーバーラップしているところもあります。「食べないといけない食」は1日のエネルギーを吸収するためのもの、「食べたい食」は自分の気持ちをよくしてくれるもの、そういう2つの食のコンセプトがあるのかなと思う。僕らがやっている後者の食は、匂いを嗅ぐ、目で見た美しさ、ほっとする、見たことがある、触れて温かい、さらにそこにある空気感、緊張感、視感、会話、それらが全部掛け合わされているのが、「食の美味しさ」だと感じています。つくり手の立場から話をすると、食をつくるだけではダメで、「つくると語る」がセットになっているのではないでしょうか。それは、生産方法や調理方法など、食がテーブルまで運ばれてくるまでの物語だったり、食を提供するときの演出だったりします。このレストランでも、柱に黒漆喰、壁に焼杉、淡路島の土を使い、素材感の深い色を表現する一方、テーブルには白いテーブルクロスと白磁器の皿、スポットライトなど料理に注目できるように素材を選び空間をつくっています。

正田

「食の美味しさ」は食単体の味にとどまらず、食が生産されて、運ばれてきた物語を感じることや、料理を食べる空間がとても重要ということですね。生産地の話を伺いながらご飯を食べるとそこに関わった人々や自然環境が想像でき、その食材がつくられた意味や味の由来(しょっぱい、甘い)を考え、美味しさにもより一層深みが出ると感じます。もう少し、食の履歴のお話をうかがいたいのですが、生江さんが生産地に注目し始めたきっかけというのはいつ頃でしょうか。

生江

北海道洞爺湖のミシェル・ブラスで働いていたとき、ハーブ農園に途中で寄って、農家からもらったものをそのまま使うということがありました。農家の圃場で食べると「すごく美味しい」その感覚をお客さんと共有したいと思ったことがきっかけです。お客さんにはその農村や農業の環境が整っていないです。僕らはその環境のなかでの掛け算で美味しさを感じていると思っています。なんとか擬似的な感情を体験してほしいと思っています。

正田

では、そもそも生産地と消費地が離れてしまったのは何が原因なのでしょうか。平賀緑『食べものから学ぶ世界史──人も自然も壊さない経済とは?』(岩波ジュニア新書、2021)のなかに、産業革命により、農村の地主や領主による土地の「囲い込み」が行われたと書かれています。今まで農民が日々の食料を得ていた農村の共有地(コモンズの破壊)を、お金になる羊毛などの工場にするという土地の変換が行われました。また、農民は都市部へ移住して工場で働き、生産地や住む場所を奪われてしまいます。結果として、食の生産地と離れてしまうことで、大多数の人が食生産から手を引いた。産業革命というのが生産地と消費地の距離をつくりだし、その距離を埋めるように料理人たちが生産地について言及しだしたひとつの転換期のような気がしているのですがいかがでしょうか。

平賀緑『食べものから学ぶ世界史』

生江

産業革命以前では、自分たちの食べるお米の生産者はわかっていたし、システムは複雑でなく単純でした。しかし、産業革命以後は生産地から消費地までの物理的な距離が長くなる、その間に仲介業者が入ってきます。自分が食べているお米は誰がつくっているか知る由もない。そうした食の履歴が追えなくなったのは、産業革命と同時進行だと思っています。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(青樹簗一訳、新潮文庫、1974)でもヨーロッパからすると、DDTの問題で今まで生産性を上げるためには良かれと思って使用していた農薬はじつは自然を破壊し、土中環境を破壊し、水を汚染し、鳥がいなくなったことが描かれています。特に、ヨーロッパでの関心が高まったのはチェルノブイリ原子力発電所事故(1986)以降ではないでしょうか。チェルノブイリで放射線、酸性雨など、空気や水が問題になった後に、食べ物に対するコンシャスが一気に上がりました。それに連動して料理人も触発されてというかたちだと考えています。こうして何か事件が起きるたびに食に対するコンシャスが上がっていったのは間違いないです。

食の美味しさと建築

正田

生産地の話に話題を移していきたいと思います。私自身、食生産の工程においてそこに必要な熱、光、風といった自然資源を活かすための建築に着目しています(「食と建築1 ガストロノミーから建築を考える」)。例えば、三重県の多気町にある日本酒を生産する河武酒造では、蒸米を冷やす工程に着目しています。日本酒を生産する際、蒸米を利用する工程は4回あり、もと仕込みの酒母をつくる工程、もろみをつくる工程のなかに、初添え、仲添え、留添えの3工程があるのですが、それぞれ蒸米の最適な温度が異なります。酒造の2階に蒸米を移動させ、五桂池から吹く寒風を窓から取り入れ、手で米を混ぜながら適温になるまで冷やし、仕込み水と混ぜ合わせるのです。その日の温度や湿度によって、側面についている跳ね上げ式窓の角度や開放時間を調整しているそうです。

河武酒造。蒸米を冷やす工程

撮影=正田智樹

また、八女茶の星野村は日本茶栽培が有名で、毎年玉露の品評会などで銘茶が出ることで有名です。良い玉露を生産するためには柔らかい新芽の茶葉をつくる必要があり、周辺環境の湿度が重要になります。標高の高い川の流れる谷地で生産をすることで、霧が発生し初々しい新芽を育てることができるほか、谷地に段々畑をつくり、土中の水もちがよく、水はけが良いものにします。

星野村風景

撮影=正田智樹

また、茶摘みの2週間前には藁をかけ、茶を雨風から守り、中の湿度を十分に高くすることで、お茶の葉を柔らかくしています。

星野村玉露の茶摘み

撮影=正田智樹

このように、地域特有の自然資源を食生産に活かすために、建築の配置が決められ、形がつくられ、素材が選ばれ、地域の風景がつくられていく、そしてそこに特有の食の美味しさがあるのだと思います。生江さんご自身の体験のなかで、気候風土や建築と食の美味しさの関係についての経験をお話しいただきたいです。

生江

建築と直接関係しているものかはわかりませんが、私が親しくさせていただいている寺田本家という日本酒の酒蔵の話をしたいと思います。この話は高田宏臣『土中環境──忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』(建築資料研究社、2020)にも記載があります。

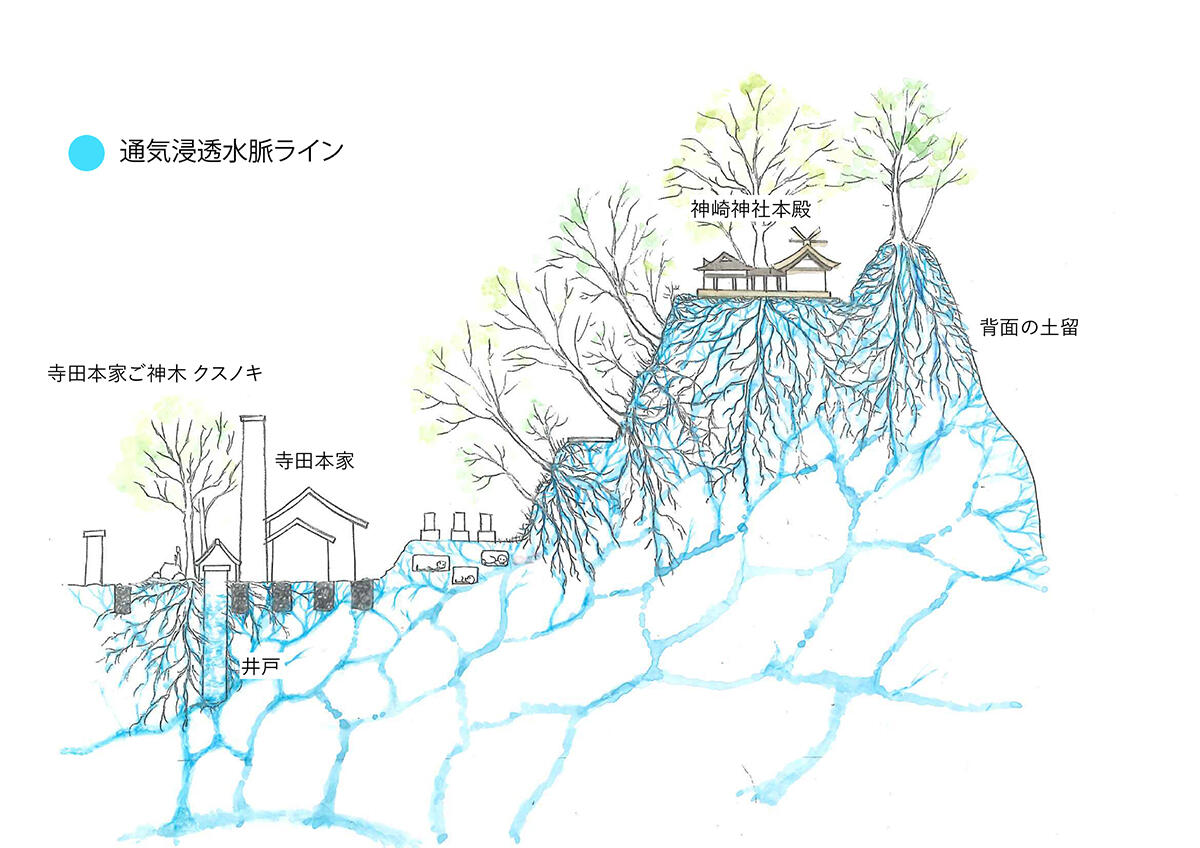

寺田本家周囲の土中環境(高田宏臣『土中環境』より)

©高田造園設計事務所

寺田本家は千葉県香取郡神崎町の神崎神社の麓にあり、創業以来300年、クスノキの根元にある井戸水を仕込み水としてずっと使い続けてきています。仕込み時期には日量5,000リットルもの水量を使用します。寺田本家は裏山の丘陵頂部にある神崎神社が鎮守の杜となっているため、御神木のクスノキの巨木たちが守られてきました。杜の木々に蓄えられた水は土中環境のなかにある根や菌糸のつくる「通気浸透性水脈ライン」に導かれ、井戸水を潤しています。

正田

大変興味深いですね。仕込み水という酒造りには欠かせない水を鎮守の杜を守り続けてきたことで、維持している。酒造の場所や井戸の深さ、配置などが地中にある水資源を中心に決まっているということですね。美味しさを守るために、森や神社がより尊い守るべきものになっていく。

生江

先ほど正田さんから紹介いただいた事例の中に八女茶のお話があり、私も嬉野の茶畑に伺ったことがあるのですが、嬉野も石垣でつくられた茶畑で生産されており、水はけや空気、微生物を保つのに適切だと伺ったことがあります。

正田

段々畑が石垣であることはとても大事だそうで、私もアマルフィのレモン生産地を訪れた時、コンクリートで段々畑を造成している農家さんを見たことがありますが、育ちが悪くなってしまったと言っていました。

生江

最近、鎌倉に引っ越したことをきっかけに素潜りをしています。釣り糸を垂れて、引き上がってきたものを見るのもいいのですが、それが海のなかでどのように過ごしているのか、どのような生活圏のなかで生きているか、どのように増えているか、どのような餌を食しているか、そしてその餌はどのような環境で育まれるのか、そういったエコシステムのフードチェーンは、じつは海のなかに入らないとわからないのです。奄美大島の嘉徳海岸などは護岸整備がまだ手付かずですが、岩があることで海藻がいて、サンゴがいて、そこに群がる小さい魚たちが守られているのです。沖縄では、戦後GHQが入り、アメリカ式の農地整備が入ることで、農機が導入されました。交通が入り、畦道を整備し、道が直線的になった結果、台風のような自然災害に対するレジリエンスが低減し豪雨により赤土が流れ、珊瑚が死んでいきました。茶畑の石垣のように自然がランダムな形をしている、歪な形をしているからこそ守られているバランスがあるのではないかと思っています。

生江史伸氏

正田

護岸整備や農地整備など、安心安全や生産性向上の過度な追求は均一化や画一化したシステム、形態をつくりだしてしまいます。そうした中に目には普段見えていない、または見ようとしないものへの配慮がこぼれ落ちてしまう。

生江

効率、能率が人類の発展のテーマだったと感じています。利益を上げて、安全に物事を売買していくためのシステムをつくり、そのシステムがあることでそれらに縛られてしまっているのではないでしょうか。クロード・レヴィ=ストロースが書いた『野生の思考』(大橋保夫訳、みすず書房、1976/原著=1962)では、彼が調査した未開人の中に発見した野生の思考と、科学的思考が対峙されますが、まさに科学的思考によって均一化がなされてしまっています。ゴールとなる概念を組み立て、エンジニアリング的に機能や用途を一義的に決めるのではなく、野生の思考のように、その場その場で考えたことプロセスの単位を細かく切っていき、自分たちの考えを入れていくことが大事なのではないでしょうか。

そうした、細かいプロセスの試行錯誤の中で目に見えないものを見落としたことへの気づきがあると思います。本当の自然との共生は目に見えないものへの想像力や配慮をいかに重ねられるかということなのです。

正田

伝統知が培われてきたのは何度も試行錯誤し、うまくいったものが残り続けた結果なのかもしれません。 自然との共生のなかで食の美味しさが生まれるのだとすると、目に見えないものへの想像力を養うためには、そうした伝統知を知ること、守ることのほかに、今まで生産性を重視して画一的に行ってきた開発により何が失われて何が残されたのかを知ることも重要なことだと感じました。

見えないものを表現すること

正田

先ほどのお話のなかで、土のなかや海のなか、風・熱など「見えないものへの想像力」という言葉が出ました。建築家は目に見えないものに配慮しどのような形をつくるのか。一方、料理人も見えないもの、どのような味をつくるのかが問われているのだと思います。

食べ物の機械生産は工場内である特定の環境を人工的につくりだすことで食べ物の工程を進め、状態変化を促します。これは見えない自然をそのまま見えないブラックボックスのなかに入れてしまっており、風景として非常につまらないものになってしまう。一方で、見えないものを形にすることは、資源の可視化だと思います。トラパニの塩生産などでは、風により、塩田に海水を引き上げること、塩分濃度を上げること、結晶を乾燥させること、風車を回し塩を挽くことを行うため、風を活かす風景が見られます。つまり、トラパニに行くと風がその土地の風景をつくる大事な資源だと気づくこともできるわけです。

トラパニ塩生産の風景

撮影=正田智樹

生江

フランスにいた頃に「beau paysage」という言葉を教わったことがあります。美味しい食が生まれるところには美しい風景があるという意味です。昔からそうした人間活動(食生産)と自然がうまいバランスで共生される場所には美しい風景や美味しい食があるのかもしれませんね。

僕らは食の生産地の空気感、微生物、土中環境を感じ取ってもらえる料理というものをつくっていかなければならないと感じています。見えないものを表現するきっかけとなる料理をつくっていきたい。皿の上に浜の石を置いて、貝殻を乗せて、これ海ですよねっていう料理は好きではないです。そうするとこちらは想像の余地のない自然を取り入れるしかない。お客さんにも能動的になってほしいし、これってなんなんだと、想像を膨らませてほしいと思っています。

「科学的思考×野生の思考」や「見えるもの×見えないもの」といった二項対立が出てきましたが、けっしてどちらかだけを採らなくてはならないというわけではなく、その揺れやバランスのなかで僕らは最善の選択をしていかなければならないということだと思っています。

正田

スローフードなどの生産地を見ても、工程ごとに機械生産と伝統的な生産を使い分け、バランスをとりながら生産量と美味しさをコントロールしています。それは、何を機械化して、何を機械化しないか、生産性と美味しさの間で最善の選択をしていると思います。土中環境、海中環境、風の通り道など見えないものへの想像力。そこに食生産と建築が密接に関わることができるヒントがあると私は感じています。

本日は建築と料理と、異なる立場からお話をすることができました。ゴールは違いますが、食が生産され調理されるまでの履歴を追いかけ、いままで忘れられてきたものや、気づかれていないもの、目には見えないものを、形づくり表現し、伝えることに共通する考えがあることがわかりました。引き続き議論を重ねたいですね。本日はありがとうございました。

[2021年10月22日、レフェルヴェソンスにて]

注

★1──『Dashi Journey』。だしをテーマに日本料理の奥深さを探求した短編ドキュメンタリー。語り:生江史伸、監督:Eric Wolfinger。

生江史伸(なまえ・しのぶ)

1973年、神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、イタリア料理店「アクアパッツァ」などを経て、2003年「ミシェル・ブラス トーヤ・ジャポン」に入店。フランスの本店で研修を重ね、帰国後、スーシェフに就任。2008年、イギリス・ロンドン近郊の三ツ星レストラン「ザ・ファット・ダック」にてスーシェフを務めた後、2010年、東京・西麻布に「レフェルヴェソンス」を立ち上げる。2018年、東京・六本木に「bricolage bread & co.」をオープン。東京大学大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻食料・資源経済学研究室在学中。

正田智樹(しょうだ・ともき)

1990年千葉県生まれ。転勤族の父とともに、フランス、インドネシア、中国、ベルギーを高校卒業まで転々と移り住む。2014?15年には東京工業大学塚本由晴研究室にて『WindowScape 3──窓の仕事学』(フィルムアート社、2017)で日本全国の伝統的なものづくりの工房の調査を行う。2016?17年イタリアミラノ工科大学留学。現地ではSlow Foodに登録されるイタリアの伝統的な食品を建築の視点から調査。2017年東京工業大学建築学専攻修士課程修了。2017?18年Slow Food Nippon調査員として、日本の伝統的食品生産を調査。2018年?竹中工務店東京本店設計部在籍。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年11月24日