循環する社会、変わる暮らし

人と感謝が循環する集落を作る

中村真広(KOU/Whole Earth Life)+山道拓人(ツバメアーキテクツ)+西川日満里(ツバメアーキテクツ)

株式会社ツクルバを創業し、中古マンションの流通プラットフォームの開発などに従事してきた中村真広氏。彼が現在個人で取り組んでいるプロジェクトが、地球生活を実践し「感謝」を単位とする経済が循環する、まったく新しい集落「虫村(バグソン)」づくりだ。個人で集落を作るとは? 感謝経済とは? どのようなビジョンなのだろうか。中村氏に加え、建築計画を担当しているツバメアーキテクツとの合同インタビューを行った。

プロジェクトの概要

──まず中村さんのこれまでのお仕事と、現在進めている虫村の計画の概要を教えてください。

中村真広

僕は東京工業大学の塚本由晴研究室で建築意匠を学び、ディベロッパー勤務などを経て、2011年に株式会社ツクルバを設立しました。そこでは、コワーキングスペースを提供する「co-ba」を皮切りに、リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo」といった事業を展開してきました。その後、僕は会社が10年目となった2021年に、取締役に就任するかたちで共同代表を退任し、現在はツクルバ外でいくつかの新たなプロジェクトに取り組んでいます。

今日紹介する「虫村(バグソン)」は、僕が個人的に取り組んでいるプロジェクトです。神奈川県相模原市緑区の藤野というエリアで、新しい経済モデルを持った集落を作る、いわば社会実験のようなことを進行しています。藤野は東京都心から車で約1〜1.5時間の場所で、都心へのアクセスも良い一方、現在も里山の暮らしが色濃く残っている自然豊かな地域です。ここに「虫村」の名前の通り、世界の“バグ”のような集落を作りたいと考えています。

敷地の様子。中央はシンボルツリーとなるヤマザクラ

提供=ツバメアーキテクツ

中村

虫村の建築計画は、ツバメアーキテクツにお願いしました。山道拓人さんは塚本研究室の後輩で、ツクルバで協働してきた仲でもあります。また、最近彼らは下北沢で《BONUS TRACK》(2020)という都市型の集落の実現を成功させています。そこで、「今度は都会の下北沢とは対照的な藤野という場所で、まったく新しい集落を一緒に作ってみないか」と、このプロジェクトを持ちかけました。

──山道さんは、このプロジェクトに対して当初どのような印象を抱いていましたか。建築あるいは設計者の観点からお聞かせください。

山道拓人

中村さんの話を聞いて「産業社会を“バグ”らせる集落」を作るのだと解釈しました。抽象的な表現になりますが、都心のプロジェクトでは、空間あるいは時間を微分することで、多くの人が使えるようなことが達成される。経済的な合理性が強く求められる中でのシステム設計と空間設計の面白い組み合わせ方が勝負どころで、そこを構想しなくてはならない。しかし今回の虫村のプロジェクトでは、それとは対照的に、ルーズな状態を意図的に維持しながら個々のパラメータを接続していく、あるいはあまり分割することなく成立するような設計が求められています。普段、当たり前に捉えてしまう、敷地境界や所有といった概念を“バグ”らせ問い直すようなデザインを実践しなければならないと思っています。

──実際には、どのような建築施設が計画されているのでしょうか。

西川日満里

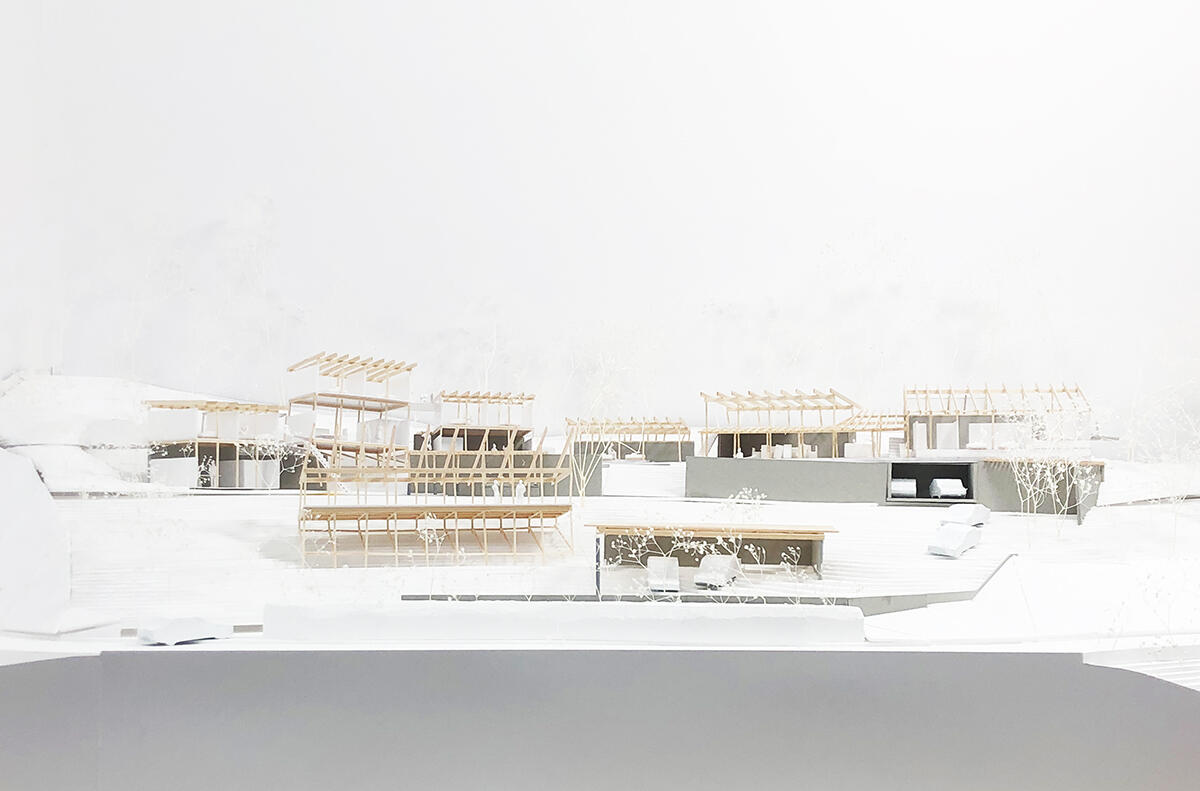

先ほど中村さんから説明があったように、敷地は藤野の自然豊かな地域にあります。しかし同時に、この場所は都市計画区域外であり、またバブル期の宅地開発が頓挫した名残でコンクリート造の擁壁が残存していました。擁壁を取り払い、土地を造成することは簡単ですが、今回はあえてそれらを残して引き継ぎながら計画することにしました。敷地面積が3,300平方メートルと広大なため、全体を2期に分けて進めています。現在は中村さんの自邸と、ほかに3家族が居住するための長屋棟、そして都心から来訪する企業が短期滞在などで利用するオフィス棟、交流のためのファイヤープレイスとそれらをつなぐランドスケープの設計を進めています。

虫村のマスタープラン案。傾斜を生かし、場所ごとに個々の施設を計画しながらも、集落としての一体感を意識している

提供=ツバメアーキテクツ

藤野で“バグ”を起こす

──こうした新しい実験の舞台として藤野という場所を選んだのはなぜですか。また、長屋棟やオフィス棟など、使用用途を具体的に定めた施設が計画されていますが、そこでどのようなことを実践しようと考えていますか。

中村

じつは、藤野はとても特別な魅力を備えた地域です。まず、住民に画家や彫刻家、クラフトマンといった表現者が多い。時代を遡れば、第二次世界大戦中、たくさんの画家や芸術家がこの藤野へ疎開し、戦後も住み続けたことから、藤野は長年芸術の町として栄えてきました。その名残なのか、現在も人口の約2割がいわゆるクリエイティブクラスだと言われています。行政も、こうした住民性を意識してアートでのまちおこしに注力しており、町のいたるところにパブリックアートが設置されています。また、藤野はエコロジーや自然回帰の思想との相性も良い地域でした。1970年代のヒッピーブームでも、独自のコミューン形成を求めて藤野に移住してきた世帯がいたそうです。さらに藤野には、NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパンの施設があります。そこでは、長年自然との持続的な暮らしや農業にまつわる教育や発信が行われてきました。そのおかげで、藤野はパーマカルチャーの震源地としても名高い。そして、近年では藤野のシュタイナー学園で子どもに教育を受けさせることを目的に、移住してくる子育て世帯が増加しています。

こうして藤野では、さまざまな目的を持ってやってきた移住者たちそれぞれが、独自の思想のもとに自然との共生や自給自足、共同体内での子育てを実践しています。それが衝突することなくうまく融合しながら、良好なコミュニティが形成されている。それはとても魅力的で、まさに僕がこれから開始する社会実験にふさわしい環境だと感じました。そんな藤野という良質なポテンシャルを有した土壌で、既存の資本主義あるいはさまざまな人々の意識に対して“バグ”を引き起こしていくような集落を作りたいと思いました。

具体的には、まず長屋棟はこれから藤野に移住してくる人たちの、定住前の足掛かりや仮住まいとして活用したいと考えています。都会から移住してきた人たちが、ここでの滞在を経て藤野のエリアに飛び火していく。虫村がそんなプロセスのハブとなり、仮にそれを10年間継続していけたとすれば、かなりの数の関係人口が生まれることになります。それは大きな社会的資本(ソーシャル・キャピタル)だと捉えられるのではないでしょうか。

また移住者だけではなく、虫村には、都心の企業のワーケーション合宿や短期滞在も誘致したいと思っています。昨今の気候変動や社会の貧困化を見ていても、旧態依然とした、地球環境への負荷を前提とした産業や、それに従属するライフスタイルを継続していくことは、明らかに現実的ではありません。都市生活を、地球環境に適合した「地球生活」にアップグレードしていくためにはどうすればよいかと考えたとき、このオフグリッドのオフィス棟での滞在体験を通して、脳内を一度“バグ”らせ、来訪者の意識を変えていきたいと思っています。

中村邸。外観の計画案

提供=ツバメアーキテクツ

環境について──虫村のスケール、あるいは開発

──都市と里山、都心生活と移住といった線引きを取り払い、またそれらを交差させていくことで新しい思想を生み出していく、とても壮大なスケールの社会実験だと思います。また、短期の滞在から移住と定着、経年後の社会的資本の形成など、時間軸における場所や人々の意識の変化について積極的に言及されていて、大変興味深く感じました。ちなみに、こうした壮大なヴィジョンに対して、この虫村のスケールはどのように設定されたのでしょうか。

中村

虫村の物理的なスケールについては、現状で十分だと考えています。なぜかといえば、僕がここでより重要視しているのは人的ネットワークのスケールだからです。例えば、企業のワーケーション合宿を繰り返し誘致していくことで、来訪者とその周囲にいる従業員や家族への波及効果を考えると、1万人にも到達するような関係人口を生み出していくことができます。また人数以外にも、もし僕たちがこの虫村に訪れた企業のトップ数人の意識を変えることができれば、その企業の事業活動に変化が起こり、社会に対してより大きなインパクトを与えることができるかもしれない。つまり、人的なスケールで考えれば、目標に対して十分な規模だと考えているわけです。加えて、3軒の住宅を備える長屋棟についても、仮にそれぞれの区画に4人家族が住み、2年ごとに入れ替わっていくと想定すれば、30年後には180人を虫村から送り出せることになる。虫村とこうしたディープな関係を結んでいる人をそれだけ増やせるというのは、この場所や地域にとって非常に価値のあることではないでしょうか。

──ツバメアーキテクツのお二人は、建築家としてこの場所やプロジェクトをどのようにご覧になっているでしょうか。例えば、下北沢の《BONUS TRACK》で皆さんが実現した都市型集落のモデルは、アイデア自体の斬新さに加え、その新しいアイデアのために、膨大かつ多岐にわたる内容の説得やネゴシエーションをクリアして実現に漕ぎ着けたという点においても、大きな評価がされているように思います。

一方、多くの里山での集落づくりとは、デザインサーベイなどの手法をもとに、風土、風景やそこでの暮らしなど、いわゆるオーセンティシティを「保全」していこうという考え方で行われていますが、虫村は里山とはいえ、そうではない集落づくりをしようとしています。言い換えれば、「変化」を伴う開発のような行為を必要とする場面があるかもしれません。藤野のような固有な文化が強い里山的な環境でこうした操作を施すことに対して、建築家としてはどのような意識で臨み、どのような点に注意を払っていますか。

藤野という里山で新しい集落を作るとは

提供=ツバメアーキテクツ

山道

現在持続している集落の中には、都度時代に合わせて最適化していった事例も見受けられます。ここでも、環境を保全しつつ暮らし方は更新する、というのもありえると思います。

また開発という言葉には、地面を都市にしていく、といったニュアンスが強いように感じます。今回のプロジェクトは、言葉にするなら「脱開発」的な開発とでも言いましょうか。

実際に、僕たちがこの虫村の計画で設計するのは、ニュータウンのような造成やボリューム配置ではなく、家族以外のメンバーシップを含め、ルーズに繋がっていく新築の集落です。しかし、中村さんのお話にあったように、それに関係する人口は1万人にもなる。田舎に小さな建築を作るだけなのに、関係人口的には街と同等のレベルになるという反転を起こそうとしています。中村さんのこうした規模と人口の比例関係を覆してしまう構想は、とても面白いですよね。ミニマムな空間でそれが実現できれば、場所に対する建設的な負荷も下げることができると思います。

西川

設計においても、虫村のコンセプトである循環や新しい共同体としてのあり方を意識し、旧来の家や家族像、境界といった既成概念にとらわれないように注意しています。例えば中村さんの自邸では、中庭やサンルームといった住宅の延長としても外部の居場所としても使えるバッファのような空間を、住宅の中に挟み込むように作っています。

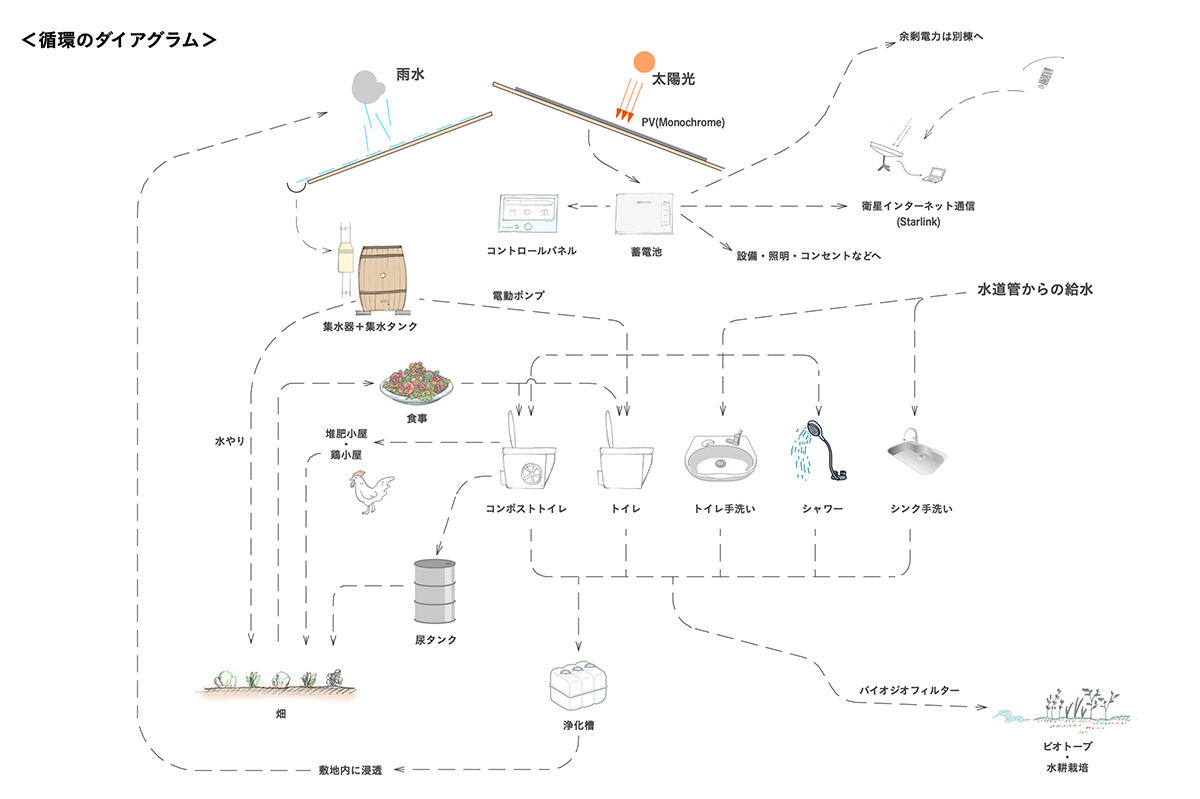

また、人の循環だけでなく、建築内のインフラも可能な限り循環可能なものを導入しています。太陽光発電や蓄電、雨水の活用、排水の浄化と再利用などを積極的に取り入れ、敷地内でエネルギーがめぐるシステムを可視化する。それ自体は珍しいことではないかもしれないけれど、来訪者が実際にそれらを体験することで、身近に感じてもらえるように意図しています。

環境問題を地球規模で考えた時に、個人の実践はあまりにも些細で無力に感じられるかもしれません。しかし、この小さな開発の中で考えれば、じつはその効果や価値観の波及は意外に大きいし、環境は変えていけるものだと実感できます。虫村でも、100%オフグリッドに特化した住宅を作ることを目的とせず、こうした循環がふつうの暮らしの中に溶け込んだ時の効果を、人びとが無理なく実践可能なものとして受け入れていけるものを作りたいですね。

虫村のエネルギー循環のイメージ。可視化して実際に体感できるように計画することで、来訪者が受け入れやすいものを目指す

提供=ツバメアーキテクツ

感謝経済による新しい循環

──中村さんが企図するもうひとつの大きな“バグ”が、貨幣経済とは異なる循環の経済圏の構想です。中村さんはそれを「感謝経済」と名づけましたが、具体的にどのような経済モデルなのでしょうか。また、歴史においても「○○経済」という資本主義のオルタナティブなモデルは数多く考案されてきましたが、中村さんはこの「感謝経済」の構想にあたって参照した事例はありますか。

中村

まず前提として、現在採用されている貨幣経済は、貨幣の希少性のもとに成立しています。貨幣には限りがあるからこそ、そこに価値が生まれている。それに対して「感謝経済」とは、有限な貨幣ではなく、無限の感謝がめぐる経済圏です。感謝には限りがなく、自分の心持ち次第で無尽蔵に増やし、相手に伝えていくことができる。人々が集落で暮らす中でわき起こった感謝の気持ちやエネルギーをめぐらせていくような経済圏を作りたいと思っています。そして最終的には、広く世の中に、感謝がめぐる助け合いの暮らしを作っていきたい。

そこで参照しているのは、まさにこの藤野で流通している「よろづ屋」という地域通貨です。1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本でも一部の地域やコミュニティの中で流通・使用できる地域通貨ブームが起こり、各地でさまざまな通貨が生み出されましたが、多くは失敗に終わっています。当時発行されたほとんどの地域通貨が流通停止となっている中で、「よろづ屋」は2010年の発行開始から現在も流通し続けている、数少ない地域通貨のひとつなんです。

地域通貨には、貨幣型や小切手型、手帳型などさまざまな形態がありますが、「よろづ屋」は手帳型の地域通貨システムです。まず、加盟者は共通のメーリングリストに登録し、何か困ったことがあればそこに書き込んで取引相手を募集します。例えば「1,000よろづ(金額の単位)で幼稚園に子どものお迎えに行ってほしい」などと投稿すると誰かが応答し、そして実際に取引が終わったら、お互いの手帳に内容と金額を記入していきます。

このよろづは感謝に対する表現なので、個人の裁量で無限に発行することができます。また、通帳のよろづの総量がコミュニティとの関わりを表してもいる。プラスであれば誰かにたくさん貢献できたことになるし、マイナスであればそれだけコミュニティの援助を受けたことを自分で認識することができる。貨幣経済にはない、金額がマイナスであることにもポジティブな意味があるという仕組みには感銘を受けたし、まさに僕が「感謝経済」で考えていることが体現されているように思いました。

建築とは、資本を社会資本へと変換する装置である

──最後に、こうした現行のシステムに対して構想された新しい循環や暮らしのあり方に対して、建築はどのように応答できるでしょうか。それぞれご意見を聞かせてください。

西川

都市と農村、自然と産業、個人と共同体のように、2つの世界を行ったり来たりすることが今の社会では必要とされていて、それぞれをつなぐ回路のような空間がもっと増えるとよいように思います。場所というのは不思議で、ある空間に身を置くことで、意識的に取り入れることのできない情報を身体が無意識的に取り込んでくれます。そのような意味で、自分が想定しうる価値や考え方以外に触れられる場所を建築は作っていく必要がある。具体的には、初めから完成されたものではなく、使い手たちによって変貌し、痕跡が残ることで成長する空間や、その土地に自生する植物や動物といった人とは異なる時間軸の中で生きるものと共に過ごせる空間、矛盾するものであったり、個別性が強いものを受け入れていく余白をもった空間が求められているのではないでしょうか。

山道

これまでの開発は、言うならば無色透明なものでした。つまり、時間や空間を切り分けてなるべく色をつけないことで、誰もが等しく使えるように場所を作っていくような感覚があった。しかし対照的に、よろづ屋や中村さんが目指す感謝経済では、その手帳に書き込まれる行為やものには必ず、いつ/誰が/何をしたかという色がつき、積み重なっていくことでその先も成立する仕組みなんですよね。

もちろん、今回中村さんは藤野の山の一部を権利としては所有するわけですが、そこは広く開かれていく。そこにさまざまな人々が訪れ、この場所と関係性を持った人が、将来的には1万人にまで増えていけば、この虫村の風景は大きなコモンズと化していきます。貨幣という輪郭やその有限性を取り払うことで豊かさが生まれるように、風景や場所においてもその権利や輪郭を取り払うことで、同じように新しい豊かさが生まれていくように思います。設計からも、こうしたコモンズの形成にチャレンジしている段階です。

また、竣工した時の価値が最高で、そこから価値が償却・減衰していくという、現在の社会における建築の価値とは真逆で、時間が経って価値が高まっていく。いつか、自然発生的にできた村と肩を並べる存在になっていく。産業主義的に作られるものとはいろいろな点でひっくり返っていく、まさに“バグ”るのではないか、という妄想が膨らみます。中村さんのように新しい生き方をする人と建築家が先陣を切って場所を構想し、価値観が転回していくと、本当に日本が変わるのでは、と思っています。

左奥が長屋棟、左手前が事務所棟、右奥が中村邸。虫村の実践を通して、社会資本への変換装置を構想する

提供=ツバメアーキテクツ

中村

僕は、この実験を通して、なにも資本主義を否定したいというわけではありません。そもそもいかなる経済システムも、それ自体には善悪はなく、その経済を回す人間の徳のレベルによって、経済システムは良くも悪くもなるということに尽きると思っています。例えば今年9月に、アウトドア用品メーカーのパタゴニアの創業者イヴォン・シュイナードが、同社の所有権を非営利団体などに譲渡し、パタゴニアの将来の利益を気候変動対策に充てることを宣言しましたが、僕はそれにとても感銘を受けました。僕には同じようなスケールのアクションはできませんが、しかし同様の動きがほかにもあっていいはずです。

ツクルバでの事業によって得た資本(キャピタル)を、今後さらに資本を生み出す装置づくりに投資するのか、あるいはそれを社会資本(ソーシャル・キャピタル)に変換、還元する装置づくりに投資するかは、資本の使い方として思想が大きく異なります。虫村はまさに後者のための実験的な取り組みだと言えます。なんでも貨幣に換算して考えることは好ましくありませんが、わかりやすく言えば、今回この虫村のプロジェクトに投資した数億円の資本が、30年後にどれくらいの社会資本価値に還元されているのか、その投資対効果のゆくえには非常に関心があるし、単純に資本の再生産をする以上の価値が生まれると期待しています。

では、そこでは建築には何ができるのか。まさに資本を社会資本へ変換し、両者をつなぐ装置を作ることが建築には可能だと思う。現在の建築は、いまだ資本の再生産の装置にしかなれていないことが圧倒的に多いし、僕はそれがとてももったいないことだと感じます。まさに今、虫村では社会資本への変換装置としての建築を生み出そうとしている。こうした可能性を信じて、そこに投資する人たちがもっと増えてほしいと思っています。

[2022年10月25日、Zoomにて/構成=贄川雪]

中村真広(なかむら・まさひろ)

1984年生まれ。2007年東京工業大学工学部建築学科卒業。2009年同大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。株式会社コスモスイニシアなどでの勤務を経て、2011年株式会社ツクルバを共同創業し、2019年に東証グロース市場に上場。2021年より同社取締役。株式会社KOU代表取締役。一般社団法人Whole Earth Life代表理事。

山道拓人(さんどう・たくと)

1986年生まれ。 2009年東京工業大学工学部建築学科卒業。 2011年同大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。 2011〜18年同大学博士課程単位取得満期退学。2011・13年株式会社ツクルバ勤務、2012年ELEMENTAL勤務。2013年株式会社ツバメアーキテクツ一級建築士事務所を設立。2021年より法政大学デザイン工学部建築学科山道拓人研究室を主宰。

西川日満里(さいかわ・ひまり)

1986年生まれ。 2009年お茶の水女子大学生活科学部卒業。2010年早稲田大学芸術学校建築設計科修了。2012年横浜国立大学大学院建築都市スクール/Y-GSA修了。小嶋一浩+赤松佳珠子CAt勤務を経て、2013年株式会社ツバメアーキテクツ一級建築士事務所を設立。2022年より横浜国立大学非常勤講師。

このコラムの関連キーワード

公開日:2022年12月21日