パブリック・スペースを創造する 3

〈ひとり空間〉の時代に移動はいかに可能か

南後由和(社会学者、明治大学) 聞き手:浅子佳英(建築家、タカバンスタジオ)

南後由和氏

浅子佳英氏

〈個人/集団〉と〈有名/無名〉──2つの境界への関心

浅子佳英

本日は社会学者の南後由和さんをお招きしました。南後さんは、建築と社会学を横断しながら、これまで多くの興味深い考察を示してこられています。その中でも特に本日は、2018年に上梓された『ひとり空間の都市論』(筑摩書房)をベースに話を進めていきたいと思います。それでは南後さんよろしくお願いします。

南後由和

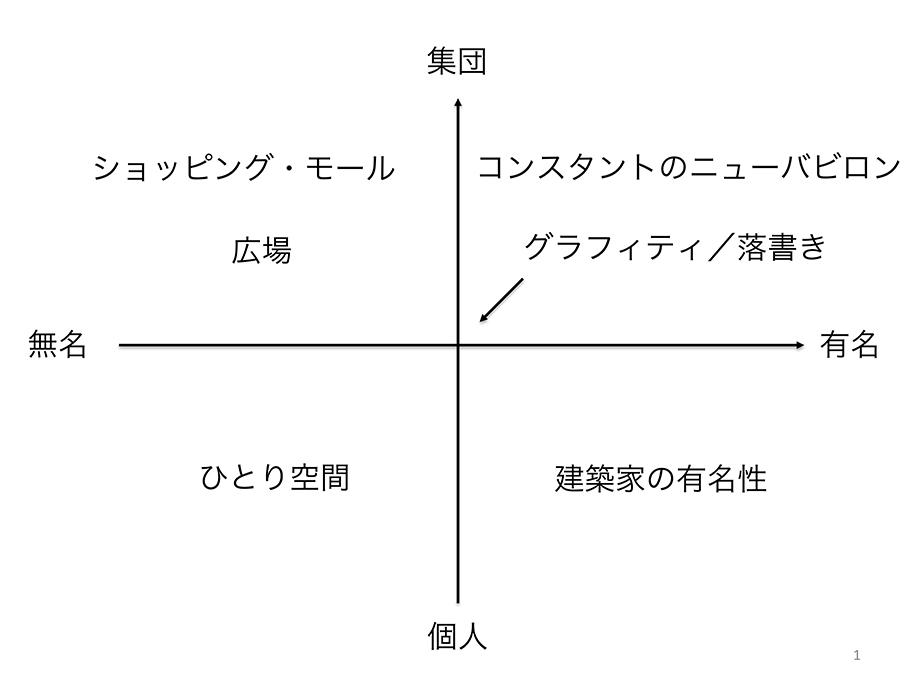

まずは自己紹介を兼ねて、僕がこれまで取り組んできた研究について簡単に紹介します。研究のキーワードを四象限の図に整理すると、〈個人/集団〉と〈有名/無名〉という2軸で分類できます。主に大学院生時代に取り組んでいたフィールドワークのひとつが、グラフィティ/落書きです。一般的にグラフィティは匿名的な表現行為とされていますが、バンクシーのように、作品がギャラリーで高値で売買され、メディアで大きく取り上げられて有名になるアーティストもいます。また、個人でグラフィティを描く人もいれば、「クルー」と呼ばれる集団で協働しながら活動する人もいます。このようにグラフィティは、〈個人/集団〉と〈有名/無名〉の軸が交わるところに位置するものです。

個人×有名に関しては、丹下健三や黒川紀章などの建築家の有名性が、建築の専門誌のみならず、新聞や雑誌などの一般のマスメディアにおいてどう表象されているのか、その有名性が都市においてどう空間化されているのかについて、都市論とメディア論を横断しながら研究してきました。

次の集団×無名に関しては、ショッピング・モールや広場について研究してきました。この成果は『商業空間は何の夢を見たか』(共著、平凡社、2016)や『モール化する都市と社会』(分担執筆、NTT出版、2013)などにまとめられています。

現在は、コンスタント・ニューウェンハイス(Constant Nieuwenhuys, 1920-2005)という、シチュアシオニストのメンバーでもあったオランダ人芸術家の都市プロジェクト《ニューバビロン》(New Babylon, 1956-74)についての研究に取り組んでいます。コンスタントは画家としてキャリアを出発し、その後、彫刻や建築模型の制作をはじめ、「もうひとつの生活のためのもうひとつの都市」を描いたアンビルドの作品を数多く手掛けました。彼の作品からは、遊びやノマド、可変性、ボトムアップ、集団的創造といったキーワードを拾い出すことができ、労働や私有、家族や国家の概念が消失した都市のあり方を構想するものでした。《ニューバビロン》についての研究は、一方で1960年代前後の都市・建築史の側面をもち、他方でオートメーション化やAIをめぐる現代の情報社会における創造行為について考えるヒントにもなると考えています。ニューバビロンについても、無名の人びとによる集団的創造によってボトムアップ的に形づくられる都市の構想であると同時に、その集団的創造を誘発し、コーディネートする存在としてのコンスタントという芸術家によるプロジェクトであると捉えれば、グラフィティと同様、〈個人/集団〉と〈有名/無名〉の軸が交わるところに位置すると見なすことができます。今日はこの四象限の図のうち、個人×無名に分類される〈ひとり空間〉についてお話したいと思います。

南後氏の研究対象とふたつの軸

閉じることと開くこと──〈ひとり空間〉のバランスを考える

南後

『ひとり空間の都市論』を出版する以前から、〈おひとりさま〉という言葉はすでに世の中に定着していました。ジャーナリストの岩下久美子さんや、社会学者の上野千鶴子さんの著作がよく知られています。2000年代以降、30、40代の未婚・非婚女性が増え、また死別などによる単身高齢者も増加しました。こうした背景から、単身者を〈おひとりさま〉や〈ソロ〉などのようにポジティブに捉えるものから、〈ぼっち〉などのようにネガティブに捉えるものまで、多くの言葉が登場するようになりました。さらに、2017年創刊の『おひとりさま専用Walker』(KADOKAWA)が好評を博し、翌年からも続編が出版されるなど、広告業界やマーケティング業界でも〈おひとりさま〉は新規ビジネスの格好のターゲット層として認識されるようになりました。いまや単身者は特別な存在ではなく、むしろもっとも数の多い世帯類型となっています。

このような〈おひとりさま〉に関する先行研究は、人間関係や人生論に関するものが多くを占めていました。それに対し、僕は社会学を軸に、〈おひとりさま〉を含む〈ひとり〉をめぐる現象が都市においてどのように「空間化」されているのかという切り口から、『ひとり空間の都市論』という新書を書きました。この本のなかでは、〈ひとり空間〉を「何らかの仕切りによって、匿名的な〈ひとり〉である状態が確保された空間」と定義しています。ここで言う「何らかの仕切り」とは、目に見える物理的な間仕切りを指す場合もあれば、スマートフォンなどのデバイスを用いることで立ち上がる、目に見えない仕切りを指す場合もあります。では、〈ひとり〉である状態とは一体どのようなものでしょうか──。例えば、単身者であるか否かにかかわらず、家族やパートナーと暮らしていても、通勤や通学などの移動中に一時的に〈ひとり〉になるときがありますよね。とりわけ都市で生活していれば誰しもに当てはまる〈ひとり〉である状態は、帰属集団からの一時的な離脱によって生じるものです。

すなわち、〈ひとり〉である状態は、時間やモビリティと強い関係を持っています。イギリスの社会学者ジョン・アーリは『モビリティーズ』(吉原直樹、伊藤嘉高訳、作品社、2015)のなかで、〈中間空間〉という概念を、移動によって生み出される家、学校・職場、余暇・社交などの合間にある空間と定義しています。近年は都市部を中心に、この〈中間空間〉が〈ひとり空間〉化しているという現象が起きています。例えば、JR東日本の駅では「STATION WORK」という一時的なオフィス作業に対応したブースが設けられるようになりました。これは駅という〈中間空間〉が〈ひとり空間〉化している事例です。こうした〈ひとり空間〉が、近年増殖しているのは事実ですが、必ずしも現代特有のものとは限りません。〈ひとり空間〉とは、そもそも子供部屋やホテルの鍵つきの個室などのように、近代や都市に普遍的なものです。つまり、〈ひとり空間〉について考える際には、近代化やプライバシーの概念の誕生といった長期的な時間軸のうえで捉えていく必要があります。

このような普遍的な側面の一方で、〈ひとり空間〉は、ローカルごとに多様な現れをするという側面も持っています。例えば、カプセルホテルやインターネットカフェ・漫画喫茶は、日本特有の〈ひとり空間〉と言えるでしょう。「一蘭」のような半個室型のカウンター席を設けるラーメン店や、ひとり焼肉店、ひとりカラオケ店も、近年の日本の都市に見られる典型的な〈ひとり空間〉です。従来は集団向けコンテンツであった焼肉やカラオケが、〈ひとり〉向けのコンテンツへと変化するようになりました。物理的な間仕切りを持った〈ひとり空間〉がこれほど多い国も珍しいです。日本の〈ひとり空間〉の多くは商業空間、つまり課金しなければ使えないという点にも特徴があります。これはアメリカの文化人類学者エドワード・T・ホールも指摘していることですが、日本人は他人の視線に敏感です。カフェなどで隣り合った相手と挨拶どころか、視線も合わそうとしません。『ひとり空間の都市論』ではほかにも、鴨長明の「方丈庵」や茶室などに触れました。ここで述べたのは、日本では、狭小空間の狭さや小ささが必ずしも貧しさを意味するのではなく、そこに精神的な広がりや奥行きが投影される文化的傾向が見られるということでした。

一蘭の味集中カウンター

提供=株式会社一蘭

現代の情報社会における新しい形の〈ひとり空間〉についても触れておきます。モバイルメディアの普及によって、いつでも・どこでも〈ひとり空間〉が遍在するようになりました。とりわけ2010年代にはスマートフォンやSNSが普及し、「常時接続社会」になりました。いつでも誰かとつながっていたい、つながっていないと不安であるという感情とともに、相互監視状態によるストレスが生じ、そこから切断されたいと考える欲求も高まるようになりました。いつでも誰かとつながっているからこそ、〈ひとり〉になることが難しくなり、〈ひとり〉である時間が貴重になったからこそ、〈ひとり空間〉が求められているとも言えます。

そして、こうした空間利用の個別化の一方で、新たな空間の共有の仕方も生まれています。例えば「BOOK AND BED TOKYO」のインテリアは、インスタグラム(Instagram)などのソーシャルメディアの写真を通じて広く知られるようになりました。それにより、ここを訪れる人の多くはインテリアのセンスや、本のセレクトに共感して集まってきます。とくに会話を交わすことはしないけれど、「みんなでひとりでいる」時間を共有することが、心地がよいものとして受け入れられています。ただし、ここで言う「みんな」とは、必ずしも不特定多数を指すわけではありません。「みんな」の内と外には、趣味嗜好を共有しているか否かというフィルタリングが機能しています。

ワンカラのPIT(ひとりカラオケの専用ブース)

撮影=富井雄太郎

BOOK AND BED TOKYOのインテリア。「BOOK SHELF」タイプのベッドと長いソファ

提供=BOOK AND BED TOKYO

BOOK AND BED TOKYOのインテリア。「BOOK SHELF」タイプのベッド

提供=BOOK AND BED TOKYO

こうした〈ひとり空間〉の空間サイズは、オランダの建築家レム・コールハースの著書『S,M,L,XL』(010 publishers, 1995.)になぞらえれば、XSサイズであると言えます。それに対し、渋谷スクランブル交差点のハロウィンなどの〈群衆空間〉は、巨大公共建築であるLサイズ以上に相当します。こうした〈群衆空間〉が注目される要因のひとつは、情報空間だけでは充足しない身体的熱狂や情動にあると思います。音楽フェスも、典型的な〈群衆空間〉です。例えば、幕張メッセで開催される年末恒例の「カウントダウン・ジャパン」(COUNTDOWN JAPAN)の会場内には大小さまざまなサイズのステージが設けられ、各バンドのライブが同時進行で行われます。複数の仲間で参加しても必ずしも一緒に行動するわけではなく、各々が観たいステージを選択することになります。ライブ中も集団の真ん中で盛り上がることもできれば、後ろの方で休憩しながら眺めることもできるなど、参入離脱も容易になっています。音楽フェスという〈群衆空間〉は、〈ひとり〉でいる状態と〈みんな〉でいる状態が選択可能な空間なのです。

このようにデジタルメディアの普及によって、〈ひとり空間〉と〈群衆空間〉という空間サイズの二極化が見られるようになりましたが、両方に共通するポイントは、〈ひとり〉でいる状態と〈みんな〉でいる状態のスイッチングが可能かどうかであり、それを可能にする空間が近年広く受け入れられているということです。現代の情報社会では、〈ひとり〉と〈みんな〉という二項対立を越えて、そのあいだのグラデーションをなす部分への解像度を上げることが求められています。言い換えれば、閉じることと開くことのバランスを考えることです。これは実践するとなると難しい課題です。というのも、不特定多数に開こうとすることで反対に閉じてしまう動きに向かうことが、世の中には多々あるからです。最近では、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」がその一例でしょう。かと言って、ひとりひとりが個別の空間に閉じ、バラバラなままであることも問題です。閉じながら開く、開きながら閉じるということは、文脈によって変化しながら調整されるべきことですし、「コミュニティとコミュニティの隙間」への想像力を養うことが重要になります。いずれにせよ、都市とは多様な〈ひとり〉が集まって暮らし、流入や流出を繰り返す場所です。こうした多様な〈ひとり〉が異質性を保ったまま共存するには──。〈ひとり空間〉は現代社会について考えるうえで、さまざまなヒントをはらんでいると思います。

カウントダウン・ジャパンの会場案内図

撮影=南後由和

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年03月30日