対談 1

清潔なトイレ、パブリックなトイレ

青木淳(建築家)× 中山英之(建築家)| 司会:浅子佳英

《青森県立美術館》──複数の視点が絡みあう場所

青木:

中山さんのお話を受け手と送り手が固定されているのが商業空間であり、受け手と送り手が入れ替わるのが公共空間というふうに見てみると、おもしろいですね。たしかにサービスする側とサービスされる側に分かれて、サービスが一方的に流れるところに、コードの強化がはじまるように思います。

ぼくは受け手と送り手の互換性というところまでは行きませんが、その等価性ということを大事にしたいと思ってきました。例えば、美術館は、展覧会を見に来る人、展覧会に作品を展示する作家、展覧会の企画を立てるキュレーター、展覧会を管理する事務の人、美術館内を掃除する人……というようにいろいろな人が交錯する場であり、そのさまざまな立場からの視点や行動が絡みあってできている空間ですね。だから美術館を設計するということは、その絡みあい方を秩序立てることだと考えます。なにも見にくる観衆に、みんなが寄ってたかってサービスするために組織された機関というのではありません。デパートの裏方って、すごく厳しい環境でしょう。お店の空間をできるかぎり大きく、また整ったかたちにするために、裏方の空間が隅に追いやられている。この非対称性が商業空間の特徴ですね。さまざまな立場の人が絡んでいるのに、それぞれの人から見たときの空間に、頑としてヒエラルキーがある。

ぼくの多くの設計では、そのヒエラルキーをなくそうとしています。《三次市民ホール きりり》(2014)では、表と裏をなくしたプランニングをしているというだけでなく、通常のエントランスと搬入口が、どちらも表玄関になりえるようにつくられています。また《青森県立美術館》(2006)は、搬入から収蔵庫にいたる空間、学芸や事務の空間、展示室の空間など、どの立場の人にとっても皺寄せがないようにしています。パブリック・トイレも、展示室と等価の空間で、展示室の体験があるからトイレの体験がよく感じられ、逆にトイレの体験があるからこそ展示室の体験が際立つように考えました。この建築の大きなテーマは図と地の反転ということですが、展示室とトイレのあいだにも、図と地の反転が起きるように考えました。

《青森県立美術館》トイレ。正方形の白タイルで構成されている。

(© daici ano)

中山:

《青森県立美術館》のトイレは、ホワイトキューブの空間ですが、目地材にほんの少しだけ赤い顔料をまぜて空間全体をうっすらと紅潮させたようにしてトーンを変えた話を聞いて、とても驚きました。

青木:

そうですね。衛生を保てることを前提に、コストやメインテナンス、耐候性や耐薬品性のことなどを考え、特別な素材は使わずに、白くて小さな正方形のモザイクタイルを選択しました。壁だけでなく天井にまで張っています。取っ手や手洗い器、また各ブースの鍵や留め金などのサイズも、これらのタイルに合わせています。つまり、選んだタイルを基準にトイレをつくっています。

普通と違う点は、いま中山さんがおっしゃったように、目地が若干ピンク色だという点です。とはいっても、言われなければピンクだとは気づかないほどですが、展示室の白とは違うということを感じるようにつくっています。展示室が空気の澄んだ透明度の高い白色だとすれば、一方のトイレは空気が湿ったような印象の白色です。展示室のホワイトキューブの空間とセットになるトイレを考える、この方法はおそらく美術館でなければ採用しなかったでしょう。

白タイルは公共建築のトイレにごくふつうに用いられる素材です。そのため、タイルはトイレを、あるいはそこが衛生を保たなければならない場所であること、つまりはそこが放っておけば不潔な場所であることを思い起こさせます。だから、それを忘れさせるために、それを隠すために、いいトイレをつくろうとするときには、白タイルは避けられる傾向にあります。でも、タイルだから衛生が保てるのだし、白いから汚れがつけばすぐに気づき清掃できるし、また真っ白だから、利用者たちも汚さないように気をつけてくれます。

《青森県立美術館》トイレ

タイル目地は純白ではなく、わずかにピンク色が混じっている。

(ともに© daici ano)

中山:

トイレの空間の紅潮した白さには、どこか空気遠近法のような作用があって、そのことが展示室の白を相対的に澄み渡らせる。しかも青森では冬になると白い雪に覆われて、ホワイトキューブという存在が風景と同質化してしまいます。トイレにホワイトキューブとは違う白を与えることは、それら全体に「白の中の質の差異」という繊細な構図を生み出す作用にもなっている。すごくいいなあ。

《Masaki Clinic》──トイレとは思えないトイレをつくる

青木:

青森県立美術館では、たしかに雪からはじまって、白がもたらすいろいろな感覚のレンジを広げようとしていました。

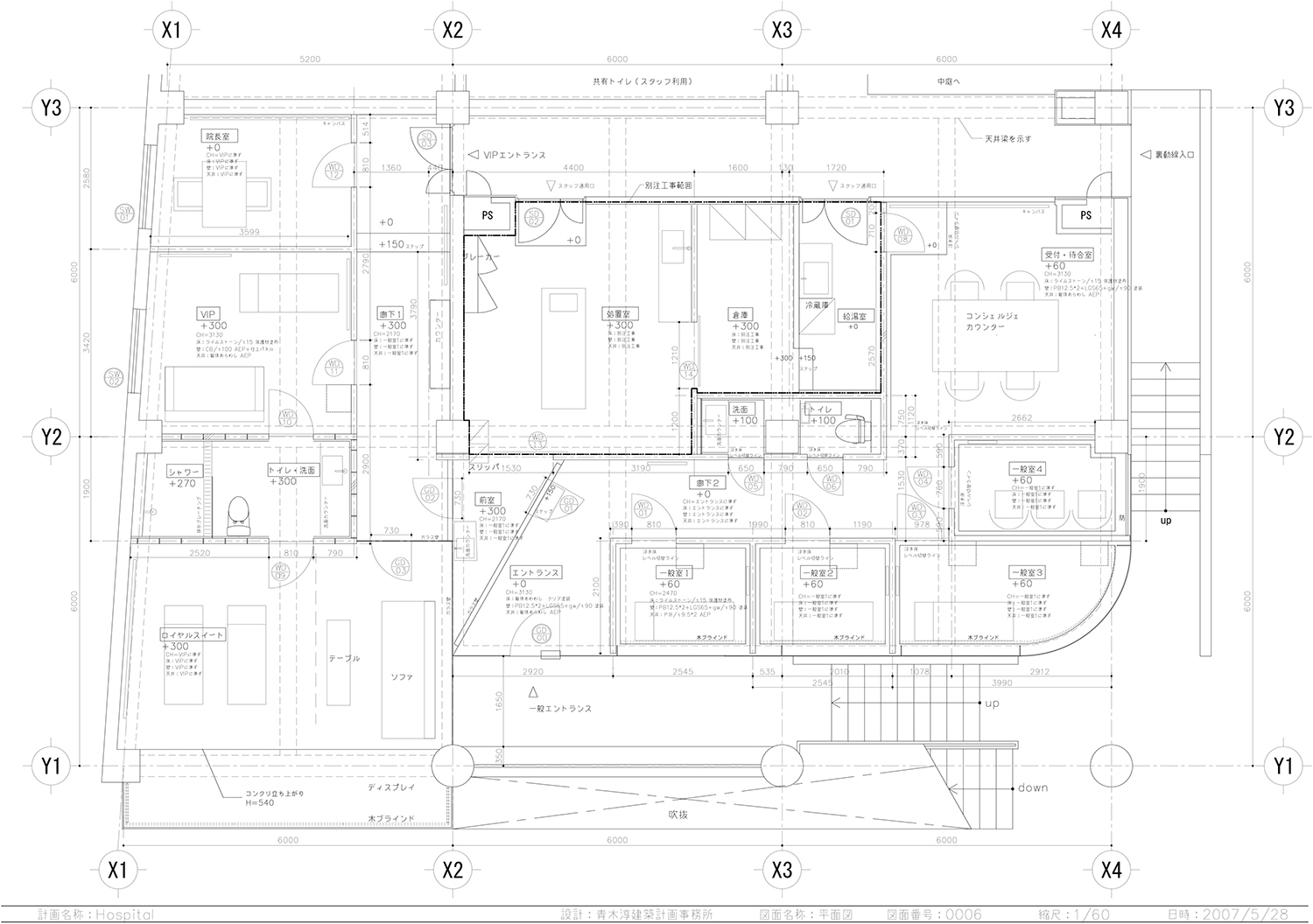

ところで、こうした方向とは逆の、じつは「最先端」(笑)のトイレをつくったこともあるんです。《Masaki Clinic》(2007)というクリニックなのですが、ここは診察室が居間のようなつくりになっていて、そのうち、VIPルームとロイヤルスイートは、それぞれがトイレを持っているのではなく、その2つの部屋のあいだに共有のトイレを設けたのですね。2つの部屋それぞれから入ることができるので、その仕組みが難しい。

中山:

たしかに。片方の扉を閉めたつもりでも逆側から入ってきてしまってはいけません。

青木:

仕組みとしては、電気錠のシステムを使ったのですが、このプロジェクトでは感覚的な意味での清潔さが求められていたので、そこにトイレがあること、ましてやそこがいま使われていることを、どう感じさせないようにできるか、ということをここで一度、徹底的に追求してみようと思いました。まず、使われているとき反対側に「使用中」という表示が出る、というのでは困りますね。

《Masaki Clinic》トイレ。2カ所から出入りできるように設計されている。( © daici ano)

浅子:

どうしたって、「使用中」というサインを出せばトイレに見えてしまいますからね。

青木:

そうなんです。そこで、思い出したのがMONGOOSE STUDIOの展覧会でした。プッシュスイッチを連打すると照明がついて、その連打が速ければ速いほど明るくなるスイッチとか、ノックするとインジケーターに表示される人たちが起きて踊り出し、照明がつくけれど、放っておくと眠ってしまって照明が消えてしまうスイッチとか、そういうテクノロジーの誤用を楽しんでいるグループでした(2012年に活動終了)。それで、そのメンバーの松山真也さんに連絡をとって、一緒に考えてもらうことにしました。

でどうなったかというと、まずトイレはつねに鍵がかかっている状態にしました。解錠ボタンを押して入るという仕組みですね。そのスイッチプレートにやはり横長のインジケーターをつけました。そこに何人かの小さな赤い人たちが表示されているときは、なかに人が入っているという意味で、そのときはボタンを押すと、その人たちが騒ぎ出し、解錠できないようにしました。

トイレに入るとトグルスイッチがあって、それを倒すと、照明がつくと同時に、施錠されます。そして便器の脇にあるボタンを押すと、いろいろな自然の音がランダムに聞こえ出します。鳥の鳴き声とか、虫のさえずりとか、風の音とか、犬の鳴き声とか。これが「トイレ用擬音装置」ですね。ふつうの音だと、用をたしていることがバレてしまう。トイレを出るときは、さっきのトグルスイッチをもう一度パチン。すると照明がだんだん暗くなって、解錠され、と同時に、香水がシュッと噴霧される。

現在のトイレの進化の方向をそのまま延長させるとどうなるか、試してみたのですね。

中山:

今日は、建築空間内でのレイアウトの問題からあえてはずれたところからお話が始まりましたが、トイレって、プランニングひとつでいろんな問題系を呼び覚ます、おもしろい存在なのですね。それによく考えてみると、トイレほど1カ所に留まってじっと眺められる場所って、建築のなかに案外ないかもしれません。青木さんのトイレは、その場所固有の条件に応えることが、建物やそれを含む全体の体験の質に作用するようなところがあって、そこが特別だなあと思います。

このコラムの関連キーワード

公開日:2017年06月08日