鼎談 4

インフォーマルな領域から立ち上がる居場所・ものづくり・社会

連勇太朗(建築家、CHAr)+小川さやか(文化人類学者、立命館大学教授)+樫村芙実、小林一行(建築家、テレインアーキテクツ)

建築の「インフォーマリティ」を問い直す

連勇太朗

「これからの社会、これからの住まい 3」最後の鼎談は、文化人類学者としてタンザニアに入り、現地で古着商人の経験も持つ小川さやかさんと、建築家としてウガンダと日本で設計活動をされているテレインアーキテクツの樫村芙実さん、小林一行さんをお招きしました。

3人ともアフリカをフィールドにしていることが共通点ですが、まず僕のほうから今回のテーマについて簡単に説明させていただきます。近年、われわれが土台としてきたさまざまな社会制度や仕組みが機能不全を起こし、「当たり前」だと思っていたあらゆるシステムが、それほど安定したものでもなかったし確かなものでもなかった、ということをさまざまな水準で実感するようになりました。震災、パンデミック、戦争などを連続して経験したことで、自分たちが頼ることのできるコミュニティやセーフティネットはどれほどあるのか、素朴に考えると非常に心もとないというのが正直なところです。そうした時代の建築やまちづくりの実践者は、人々を支えるセーフティネットをひとつでも多く立ち上げ増やしていくことが大切な仕事のひとつなのではいかと思っているのですが、「じゃあどうやるの?」と問われれば答えるのはけっこう難しい。

本日はこうした問題意識を下敷きにしつつ、「インフォーマリティ」というキーワードについて考えてみたいと思います。国家による統計等に表れない非公式な経済(=インフォーマルエコノミー)は経済学や人類学の領域で研究されていますが、建築や都市でもアドホックに空間や形態が生み出されたものに対して、関心が持たれてきた領域でもあります。昔からスラムをはじめインフォーマルな状況を憧憬の対象として見てしまうのは建築家の癖でもありましたが、学生の作品などを見ていても、そうした空間創出を可能にする社会的土俵に対して無自覚なものが多かったりします。そういう意味でも、インフォーマリティというものをもう少し解像度高く見れないかなと思ったのがこの鼎談の意図です。

そういうわけで、改めて日本とはまったく異なる土壌を持つフィールドで活動されている小川さん、樫村さん、小林さんと一緒にインフォーマリティについて考えてみたいと思います。そこから相対的に日本の状況も明らかになるでしょう。それではまずは簡単に自己紹介をお願いします。

ウガンダと日本で建築をつくる

樫村芙実

よろしくお願いします。テレインアーキテクツでは現在5人体制で、コロナ禍でバランスは崩れたものの日本とウガンダの仕事を半々のバランスで行っています。ウガンダのナンサナという地域で《AU dormitory》という学生寮のプロジェクトを請け負ったことをきっかけに、2011年にテレインアーキテクツを立ち上げました。

ナンサナ町の風景

撮影=Jjumba Martin

もともと小林が、2003年の学部生のときにウガンダに1年間、その後大学院で西アフリカのマリに半年間住んだ経験がありました。マリでは『建築家なしの建築』(鹿島出版会、1984/原著=1964)にも登場するドゴン族の居住するテリ村に住みながら集落調査や実測をしていたんですね。そして私は2008年にアイルランドの設計事務所に勤務していたときにマリに行ったのが最初のアフリカ経験です。

われわれの世代で、アフリカで集落調査や建築をつくるといった経験している人は少なかったのですが、さらにウガンダで《AU dormitory》の設計を始めた当初、私も小林も少しの実務経験しかなく、建設現場をじっくり見たことはほとんどありませんでした。図面はどう描けばうまく伝わるのか、図面通りに進まないことをどう現場で調整するか、さらには期待していた人に裏切られたときどうするか......と、すべて手探りで始め、つくるとはどういうことかを学びました。《AU dormitory》は約5年かけて2015年に竣工し、その後も少しずつ範囲を広げ、ウガンダで木造の日本食レストランや、教育施設の設計をしています。

また、私は東京藝術大学で2019年から研究室を持っているのですが、それに先立って2015年に《アジャスタブル・キオスク》をつくるワークショップを行いました。開催したのはまさに《AU dormitory》の建設現場の最中で、日本から学生3名を連れてきて、ウガンダの学生とともにキオスク(仮設の商店)をデザインして実際に制作・設置しました。

Adjustable Kiosk、2015

撮影=TERRAIN architects

現場で建築をつくるだけでは見えない場所や、もっとじっくり観察したくなるような魅力的な都市の要素をたくさん見ていたので、通常の建設とは違う方法で何か形としてつくりたいと思っていました。例えば、毎晩の自分の夕飯に、安全で安くて美味しいアボカドを求めて出会う商店は、大小、固定・稼働、農地直売・市場などさまざまで、どれも少し不完全で互いに補完しながら、身近な圏内に共存しています。また、バス停のない乗り合いバスをはじめとするインフラも、不整備の道路に影響されて頻度も運営も不安定ながら都市の物流や人流を支えています。いまだに教育や貧困にのみ焦点が当たりがちななか、日本人にもっとアフリカで起こっていることを知ってほしかった。建築は時間がかかるので、単発的に設計施工が可能な小さな構築物をつくることで、現地の状況が体験的に明らかにできるのではないかと思いました。

また、《AU dormitory》やワークショップの敷地は都市の中心から外れたペリフェラル・ゾーン(周縁地域)に位置しています。こうしたエリアは凄まじい速さで開発が進んでいて、とくにこの10〜20年の間で家の密度も街を歩く人の密度も高くなり、この場所の観察記録も兼ねた制作ができたらという思いもありました。

今日のテーマにも繋がりますが、対象としたウガンダのキオスクはイリーガルな性格を持つお店です。移動したり、警察や所有者に注意されるとその場を去らないといけないので、車輪がついているなど身軽な形をしたものが多いんですね。夕方になると人々がバーっと集まってきてご飯を買ったりするんですが、こういった弱く小さい建築が成り立つ土壌も観察したいと思いました。

観察してみることで、適当につくられていると思っていたキオスクが、売る商品によって案外工夫されていることや、独立して商売をしていると思っていたら近くの商店に地代を払っていて夜になるとどんどん路上に増えてくることなど、よく見えていなかったルールみたいなものが見えてきました。また、つくることで、小さなものだとしても道具や材料が一箇所では手に入らないので、いろいろな場所に行き、煩わしいくらいさまざまな人とコミュニケーションをとらないといけないことに気づきます。

日本やウガンダで当たり前なことが当たり前ではないということをそれぞれの学生の反応からも感じました。

研究室を持って以降も引き続き短期間の制作を、日本とウガンダの両方で進めています。2020年に行った《ストール・イン・クラウズ──人混みの中の小さな構造物》では、ウガンダの中央市場で現地の学生がつくり、日本では研究室の学生がアメ横につくりました。2021年に行ったのは《モバイルマネー・キオスク──街角の小さな公共》の制作と設置観察です。ウガンダのキオスクの周りでは、単にお金のやり取りだけではなく、人々が話し合ったり助け合ったりといろんなことが起こります。一方日本のコンテクストにキオスクを置くと、集まるだけではなく、背中合わせにひとりの居場所ができたりと、集団の中にこうしたひとりの居場所も必要なんだと、キオスクの文脈を読み替えていくことができました。

Stall in Crowds、2020

撮影=TERRAIN architects、東京藝術大学樫村研究室

2022年になって再び学生をウガンダに連れて行くことができたので、ある領域を警備する人の居場所《ゲートキーパーズ・ハウス》をつくりました。都市と農村など、場所によって違いますが、ゲートキーパーは意外にもずっと警備をしているわけでもなくて、景色を眺めて楽しんだりするので、現地でリサーチしたうえで提案し、実際につくるところまでをやりました。

そして日本でも似たような形態の《ゲートキーパーズ・ハウス》を位置や角度を変え、公園につくりました。このように、ウガンダで得たものを日本で再解釈することで敷地の違いがつまびらかになるような、価値観を横断して建築をつくり考えることを続けています。

Gate Keeper’s House、2022

撮影=TERRAIN architects、東京藝術大学樫村研究室

タンザニアの零細商人、コミュニケーションのモデル、シリアスゲーム

小川さやか

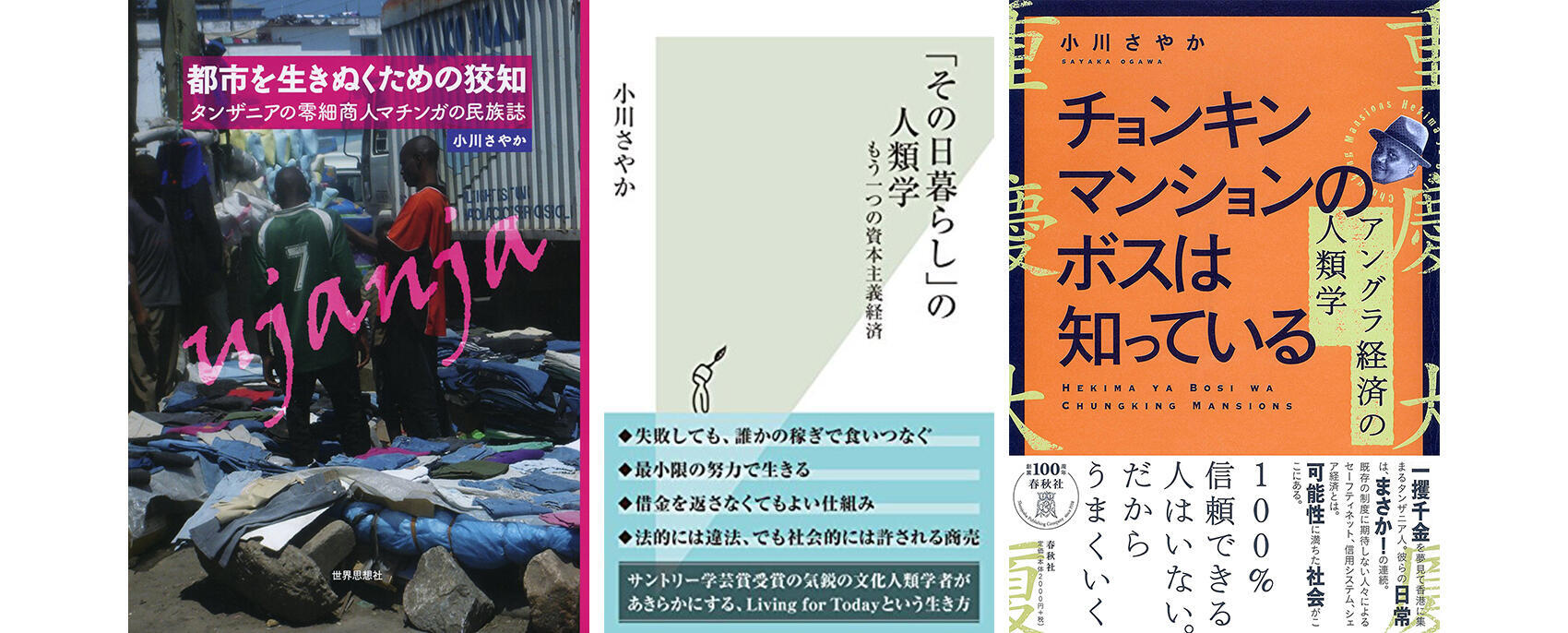

私はもともと京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科で、タンザニアの零細商人マチンガと呼ばれる人たちの商慣行や仲間関係を研究していました。フィールドワークで実際に自分でも行商や露店商をしながら、都市を生きるための狡猾さ=ずる賢さ(ujanja)に関心を持つようになりました。学問の領域としては文化人類学、とくに経済人類学で、いわゆる贈与、交換、所有、貨幣などの理論が基本的な関心です。

マチンガのなかでも古着商の研究をしていたのですが、古着には植民地時代からの困難な歴史があります。アフリカで綿花栽培のプランテーションが導入され、ヨーロッパでは輸入した綿花による繊維産業を発端に産業革命が起こり、大量生産・大量廃棄が進みました。大量の衣服が古着となり、アフリカ人をキリスト教に改宗するときやプランテーションで労働させるときにそれらの古着が利用されるようになりました。輸出した綿花が古着となって輸入され、植民地経営の道具として使われるという循環がつくられていたんです。

タンザニアは1961年に独立し、自国で栽培した綿で繊維産業を興し経済成長を試みました。ところが1986年の貿易自由化によって古着が先進諸国から大量に輸入されるようになります。インフラ整備が不十分なタンザニアにとって、原価ゼロの古着に対抗できるような繊維産業を育てるのは難しく、結局は一次産品である綿花の輸出から脱却できませんでした。その後2001年に東アフリカ共同体(EAC)が再結成され、古着の輸入関税を上げて域内での繊維産業と消費を整備していきました。同時期に東アジアが急速な経済成長を遂げ、国内産業の育つ暇もないままタンザニアに中国のコピー商品産業が押し寄せてきます。このように植民地時代からグローバリゼーションへと変遷するなかで、つねに経済成長の障壁があったのです。

一方でそうした中国製のコピー商品の実態を見るべく香港に行ったことがきっかけで、香港のアングラ経済やインフォーマル交易に関する研究を始めました。一攫千金を夢見て香港にやってきたアフリカの商人による、香港と母国をつなぐシェアリング経済やセーフティネットの仕組みはとても面白いのです。たしかに彼らは市民社会組織に似通った組合活動を通じて相互扶助を実現しているのですが、互酬性や助け合いは義務ではなく、気が向いからついでに人助ける、という感覚です。まるでツイッターのようにみんながいろんなことを発信しているけれど、ほとんど他の人の言うことを聞いていない状態なんです。一方的に要望やアイデアをひたすら投げ続けていると、誰かから反応が返ってくる確率が高まる、という感じですね。インフォーマル経済の商人たちは、いざとなったときに反応して助けてくれるフォロワーを得るために、日々何かを発信し、仲間の発信にも気が向いたら反応する。こうしたツイッターのようなモデルのソーシャルセーフティネットがつくられています。

ここで、セーフティネットを築くためのコミュニケーションのあり方について2つのモデルを考えてみたいと思います。

ひとつはキャッチボール型のコミュニケーションです。投げられたらものを受け取って返すという、絆や信頼が生まれやすいモデルですが、相手の応答の期待に応えられなかったときに負い目を抱えてしまう。さらに、「私だけが損している」、「あいつだけが得している」という不安が蔓延しやすい。そうなることを恐れて息苦しさを感じてしまう。それゆえに同じような価値観や能力を共有する同質的で固定的なメンバー間の絆をつくりやすい、日本的なモデルと言えますね。

他方タンザニアの人たちが持つのは、釣堀型の投擲的なコミュニケーションです。このモデルでは、その時々に応答することなく気が向いたら応答し、気楽で負い目も生まれにくい。そのぶん相手からの応答も不確実なので、応答の確率を上げるためにあらゆる人間と広く薄い関係をつくっていくという、異質性や多様性の高いモデルです。

裏切る人とは最初からコミュニケーションをすることなく、私があなたを助けたらあなたが私を助けてくれるという論理と、基本的に裏切られることが多いけれど、私があなたを助けたら、誰かが私を助けてくれるという論理で、システムは違うけれどもそれぞれに合理性があります。タンザニアのように近代的な制度が整っていない世界において、裏切る人を排除するのは無理がある。裏切りもありフリーライダーもいるけれど、損した人が損するばかりに陥らず、誰かに助けてもらえるチャンスがうまく回るようなセーフティネットのもとなんとかやっていくというのが、タンザニアの商人たちの世界観です。

「私があなたを助けたら、誰かが私を助けてくれる」論理はインターネットで繋がるシェアリング経済の論理とも類似していますが、少し異なってもいます。とくに最近はSNSが広く浸透し、タンザニアでもみんながギグワーカーと化してインフォーマル経済を形成しています。こうしたSNSビジネスを研究したり、さらには文字のみのエスノグラフィではなく、動画や音声をハイパーリンクで埋め込んだデジタルエスノグラフィのあり方も模索しています。

また、近年アフリカでも多く開発されているシリアスゲームにも関心があります。シリアスゲームは教育や医療、人権や環境問題に関する啓発といった真面目な目的のためにつくられたゲームの総称です。既存のインフラ普及が不十分なアフリカではリープフロッグ型の発展によって、eスポーツやシリアスゲームが既存のシステムを補うように普及しています。

これはアフリカ諸国で普及しているものではありませんが、シリアスゲームのわかりやすい例をひとつ挙げます。「3rd World Farmer」というシリアスゲームがあります。これはあきらかにアフリカの農村がモデルとなっています。プレーでは農作物や家畜の管理だけではなく、家族に薬を買い、飢饉の際にゲリラが押し寄せ、警官に賄賂を要求されるといった数々のダメージの深い出来事に対応しないといけない。そんななかで、収穫期がバラバラの作物を育てることでひとつの作物がダメになっても別の作物で凌いだり、一時の収穫で急に貯蓄が増えると支援を請われたりするので、少しずつ貯蓄するシステムでやっていくといったプレーを通して、アフリカの人々が置かれた状況を体験できるんです。ほかにも難民生活のシミュレーションや初等教育を目的にしたシリアスゲームなどもあります。

今の私の関心は、こうしたシリアスゲームを共同開発して、体験型のエスノグラフィをつくることです。SFプロトタイピングならぬエスノグラフィ・プロトタイピングを立ち上げて、さまざまなエスノグラフィをもとに実践的な製品開発やシステム開発に応用するのも面白いのではないかと考えています。

ものづくりから考える責任と監査文化

連

ありがとうございました、皆さんの関心がよくわかりました。僕自身含め、アフリカに行った経験がない読者の方も多いと思うので、まずはとっつきやすい話から、例えば日本とアフリカの違いから議論できればと思います。コミュニケーションのレベルなど全然違うものは多々ありそうですが、建築を作るうえで何が一番大きな違いと感じますか?

樫村

そうですね、本質的な違いはないと思うのですが、ワークショップという短い期間でものをつくるときに気づくのは、制約の違いです。参加した学生が、東急ハンズのすごさについて語っていました。行けばだいたいのものが手に入る品揃えが豊富な量販店です。しかしウガンダにはそうした店はほとんどなくて、街のお店でこの長さの釘が欲しいと言っても、3本しか在庫がないから別の店に行けと言われることがよくあります。別の店に行っても置いてないので、別の釘に変更せざるを得ない、といったことがよく起こる。材料を獲得してつくっていく過程で最初の計画はうまくいかないことが多いです。計画はつくるけれどオルタナティブも考えておき、裏切られても諦めないという心構えが大事ですね。

小林一行

日本は材料が豊富に揃うので材料に関する制約は少ないのですが、法規や制度による制約に関しては、対処するために時間やエネルギーを多く使いますよね。そのぶん施工する人とのコミュニケーションは、基本的に見積や法規に沿っておよそ想定内に行われる。ウガンダの法規や制度はかなり限定されていてグレーな部分が多い。だから施工者や関係者との柔軟で密なコミュニケーションが大事です。そうしたなかで問題が起こると、どの工程で施工者が手を抜いたからここが曲がったんだな、というようなミスの原因がはっきりわかる(笑)。

連

法規や制度の圧力が低い場合、「責任」というものがどう扱われるのかということが気になりました。制度が隅々まで広がっていていれば、仕事の領域や境界を明確にし、それに対応するかたちで責任の所在も明確になりますよね。みんながそれに則って仕事をすればよい。逆に制度があまり徹底されていない状況や適用されていない領域がある場合、「形が曲がっている」といった施工ミスなどの問題はどのようにして対処していくことになるのでしょうか?

小林

責任について考えると、じつはウガンダはかなり契約社会なんです。イギリス植民地時代からの影響ですが、今でも入札の際に大量の書類を交わす必要があったりします。

ただ実際には書面に則って責任を追求するということはあまりない。問題があったときには、クライアントも含めたみんなが話し合い、長い議論の末に、仕方ないよね、ということで誰かが妥協することになる(笑)。

樫村

《AU dormitory》の施工の終盤、時間をかけてつくった勾配のある屋根を躯体に載せて完成だったはずが、載せた屋根にはまったく勾配がなかった(笑)。それを見て私たちが青ざめていると、周りの施工者たちは「屋根なのに勾配がない!」と、手を叩いて笑い始めたんです。結局、施工者の負担で屋根を修正して勾配はつけましょうと合意しましたが、そこでみんなが一気に深刻な顔をして、誰がやったんだと責任を問うてもしょうがないですよね。完成まで時間はかかりますが......。同時に、ウガンダの人たちは話し合う能力が高いと感じます。

小川

そうですよね、「説得」するコミュニケーションがとても盛ん。納得させなくても説得して、なんとか丸くその場を収めていく能力に長けていると感じますね。

今出てきた「責任」という言葉、とくに「説明責任を果たす」などがわかりやすいですが、これは特殊近代的な産物でもあります。もちろん目の前の迷惑をかけた具体的な人物に対して、説明責任を果たすことはタンザニアにもある。でもそれを世間の皆さんに対して「お騒がせしてすみません」と弁明する慣習はほとんどないと思います。

説明責任は、みんながみんなを評価し合う監査文化の蔓延とともにつくられた概念です。例えば人事の役員が社員を評価する、クライアントがサービスを評価する、テレビの一視聴者として評価する、ツイッターに投稿する、食べログにコメントを書く......といったように全方位的にみんなが評価をする。そうなると説明責任を果たすべき範囲が拡大し、つねに定量的な目標設定とその達成が求められるようになる、これが監査文化です。このような責任とタンザニアの人々の考える責任は違うものです。基本的にタンザニアの人は今この瞬間に責任を果たさなくても、責任を果たす具体的な人に対してこれから徐々に挽回すればいいと語る。「万が一水漏れしたときはすぐに駆けつけて直すから!」とか、責任の取り方はいかようにも交渉できるんですよ。

このコラムの関連キーワード

公開日:2023年02月22日