社会と住まいを考える(国内) 7

世界とは視点を変えてみれば一本の木の切断面にすぎない

辻琢磨(建築家、403architecture [dajiba])

「これからの社会、これからの住まい」という大きなお題をいただいた。2020年は、新型コロナウィルスCOVID-19が世界を席巻し、今も私たちはその渦中にいるのだが、私はウィルス学の専門家ではないので直接このウィルスによるこれからの社会や住まいへの影響を確かに記述するには知識があまりに足りない。したがってこの論考では、私たちの考え方自体が、このウィルスの経験に影響されることによってこれからどう変わっていくかという、認識論的転回の仮説を、私自身の経験を軸に描いてみたい。せっかくの機会である。現実を直視しながらもなるべく前向きにこの状況を捉え、読者を、私自身を、私の周りの人を、少しでも勇気づけるようなテキストとすべく、キーボードを叩き始めている。

自邸の改修による家の身体化

このウィルスとの共存を経験していくなかで、私たちの対面でのコミュニケーションは著しく減った。しかし、逆に間接的な他者への意識は研ぎ澄まされていると私は感じている。消毒やマスクによって、自分/他者の接触や呼吸を無意識的にも意識的にも感じとるように身体感覚が進化していると考えられるからである。ウィルスに感染するリスクから考えればけっして良い意味ではないかもしれないが、ともかく私たちは、他者へ/からの飛沫感染を配慮しマスクを着用するし、自分の触れた場所にウィルスが付着しないように(もし自分がCOVID-19の感染者だと仮定した場合)、あるいは、自分の手に触れた誰かのウィルスを消毒するために(もし自分以外の誰かがCOVID-19の感染者だと仮定した場合)、頻繁に手にアルコールスプレーを吹きかけ、自分と他者の存在の影響関係を今まで以上に強烈に意識して生活するようになった。ここで、自分の身体が発した他者への何らかの影響までを私として捉えるとするなら、このような感覚は私という身体の拡張とも言えるのではないだろうか。

このような身体感覚の拡張を、私は同じような時期に、別の視点で感じ始めているのでここに紹介したい。今断続的に進めている自邸の改修の実践についてである。

今住んでいる家は、私の祖父母の家として1975年に建てられた。同時期に農地転用して宅地開発された住宅地に位置し、私自身も12歳まで両親とともに二世帯で暮らしていた。両親は戸建てを別に建てたことがきっかけでそこからは祖父母が二人暮らし、5年ほど前から祖父母が施設に入り(その後祖母は他界)、空き家となっていたところ、私が自身の家族(私+妻+息子)と住み始めたという経緯だ。3人で住むには十分に広いので、住みながらの改修が可能で、自分で手を入れられる部分はDIYで、手に負えない部分は職人にお願いして進めている。ここでの改修の特徴は、些細な変化が連鎖して設計に結びつき、その設計の結果がまた次の設計に連鎖するという、非常に部分的で動的な改修であるという点だ。

《於呂の家》庭と母屋。縁側の手前には物干し用の簡易な屋根が架けられていたが撤去した

©黑田菜月

《於呂の家》《於呂の家》西側立面。手前東屋は祖母の部屋を屋根を残し減築して生まれた

©黑田菜月

例えば、庭の砂利を敷き替えたことで玄関までのアプローチが明るくなり、続いて玄関のガラスを残して枠を新調、不要な桟は取り除き、玄関ホールを明るくした。同時に玄関に構えられて空間を圧迫していた大きな靴箱は解体、その代わりに収納だった階段裏にシュークロークを設えた。これらが半年くらいかけて起こる。このように日常的な生活と、DIY、発注工事まですべてが連続し、連鎖し、断続的に進んでいる。

《於呂の家》明るくなった玄関。手前にはDIYの棚が、奥に天井を抜いた洋間、既存の和室がみえる

©黑田菜月

そうしているうちに、新しく小さな棚をつくるのは爪を切ったり、髪を切ったりする行為に似ているなとか、土間コンを打つと家の重心が変わったなとか、この家を身体の延長として捉えるような感覚になってきた。この身体感覚は敷地の外にも連続していて、例えばこの地域特有の生け垣の軽さや、近くの駅を20分間隔で走る電車の音、秋に実をつける柿、うちを真似て既存の塀を撤去して道路に対して庭を開いた家があることを鋭敏に感じられるようになるなど、自分の家を動かしていることが実感のトリガーとなって、自分の身体が少しずつ拡大されていっているような感覚がある。自分の皮膚の外側の世界まで私として捉えるような身体性の拡張は、上記のような環境における複雑な連鎖反応を持続的に経験することと関係があるのかもしれない。

この新しい身体感覚の可能性について、エマヌエーレ・コッチャの『植物の生の哲学』(嶋崎正樹訳、山内志朗解説、勁草書房、2019)に引用を求めたい。コッチャは、人間ではなく、植物の存在から哲学の再構築を図る思想家で、光合成によって生まれた大気を吸って私たちは呼吸し、生命を維持しているという事実に目を向ける。この時コッチャは大気に「浸る」という感覚を挙げ、大気を通して連続する私たちの世界を「大気」そのものとして下記のように捉え直す。

世界は生命から自律し独立した実体ではない。それはあらゆる環境の流動的な性質そのものである。すなわち気候であり、大気なのだ。

──『植物の生の哲学』(69〜70頁)

あらゆる生命は自立した実体ではなく、大気と一体に流動する性質そのものであると宣言するのである。さらに、

あらゆる認識の行為は、主体と対象とが混合することなのだから、それ自体、大気的な事象であるといえそうだが、もしそうであるなら、大気の領域を延長するとしたら、それはあらゆる認識的行為を超えた先にまで及ぶことになるだろう。

──『植物の生の哲学』(92頁)

として、この植物を通して大気に浸る感覚を概念にとどめず私たちの認識行為まで拡張し、私の領域が大気に溶け出すような、そしてその先の大気にも接続しうるかのような、身体性の際限なき拡張の可能性を私たちに迫るのである。このような身体性の拡張を私たちは植物から学ぶことができ、それは呼吸する時点で否応なく享受し続けてきた、今後もし続けるだろう事実として強烈に提示されている。

このようなコッチャの思想は、COVID-19による他者への意識の萌芽と、私の家の改修による身体性の拡張を、植物と大気の存在を通して結びあわせてくれる。

複数の立場を同時に走らせる働き方・生き方

COVID-19と上述した私の自邸の改修は、たまたま時期が重なったのだが、もうひとつ、たまたま時期が重なった私の生活の変化がある。複数の「草鞋(わらじ)」を履き始めたということだ。

私は2011年に浜松で403architecture [dajiba]というグループを大学の同級生と立ち上げ、建築を生業に8年あまり活動して、一定の経験を積んできた。そして自身の経験を広げるために、403を続けながら、2019年から3年間、渡辺隆建築設計事務所で非常勤職員として週1〜2回のペースで働いている。時を同じくして、2018年に祖父の家が空き家となり、結婚と子育てを機にその家へ引っ越し、今は3人で暮らしつつ、断続的に辻琢磨建築企画事務所のプロジェクトとして上述したように改修を続けている。これらをすべて継続させつつ、2020年からは名古屋造形大学に新設された地域社会圏領域に特任講師として着任し、私の草鞋は、403、渡辺事務所、家庭、個人事務所、名古屋造形大学と、5足になった。かつそのどれもが違う立場で動いており、403ではボスであるし、渡辺事務所ではお茶を汲むスタッフ、家庭では一児の父で夫であり、個人事務所では大工もやり、大学では先生である。

5足の草鞋は、30年前では不可能だった可能性が高い。なぜか。30年前の世界にインターネットがないからである。Facebookのメッセンジャー、Slack、Teams、Zoom、メール、Dropbox、google drive、googleカレンダーといったオンラインのコミュニケーションツール(テレワークはCOVID-19が明らかにした私たちの生活の可能性のひとつでもある)を存分に駆使し、それぞれ違う場所にある職場と非同期/同期して接続できる環境があることで、これら5足の草鞋の並走が可能になっているという側面があるということは事実だ。

ある日の筆者のデスクトップ。複数のコミュニケーションツールが並置される

このまったく違う立場を行き来することによって日々は目まぐるしく、振れ幅のある立場を同時に経験することによって、立場と視点をつねに流動的にしておける。COVID-19は、立場や年齢、地域によって、心理的な恐怖感や対応がかなり違うことが大きな特徴で、期待を込めて言えば、この点に関しても上記のような異なる立場の経験とそこから生まれる異なる価値観への想像力はヒントになるのではないだろうか★1。 さて、前述したコッチャは、大気に浸る意識に加え、植物の根に着目し、同じ世界の大気とはまた別の世界(地中)を同じような形状で同時に生きる、2つの世界の象徴としても植物を捉え直す。

根のおかげで、維管束植物類はあらゆる生命体で唯一、組成・構造・組織の面においても、また生息する生命の性質においても根本的に異なる二つの環境に、〈同時に〉暮らすことができるのである。すなわち地中と空中、土壌と天空である。

──『植物の生の哲学』(112頁)

つまり植物は大気を通じて一体となる流動的なひとつの世界の象徴であり、同時に、その裏側の異なる世界にも生きていることの象徴でもあるのだ★2。この裏側の異なる世界、というのは、例えば私でいうところの、403(ボス)からみる渡辺事務所(スタッフ)への視点であり、あるいは家庭(プライベート)からみる大学講師(パブリック)の視点であり、個人事務所(自邸)からみるクライアントワーク(403や渡辺事務所)への視点でみえてくる世界とも言える。

このような多視点的な世界の捉え方は、近年の人類学においては「パースペクティブ主義」としてよく知られている。人類学者のエドゥアルド・コーンは、南米エクアドル東部のアマゾン川上流の森に住む原住民のもとでの1996〜2000年の4年間の調査をまとめた書物『森は考える──人間的なるものを超えた人類学』(奥野克巳ほか訳、亜紀書房、2016)のなかで、パースペクティブ主義を象徴する現地の神話を紹介している。わかりやすいので少し長くなるが引用しておきたい。

アヴィラ〔村〕の人々は、複数のパースペクティヴを包含する視座を見出すことに大いに喜びを認めている。ひとつのアヴィラの神話が、パースペクティヴ的な美学のこうした側面を鋭くとらえている。その物語は、英雄が屋根の上で補修しているところから始まる。人喰いジャガーが近づいてくると、英雄はジャガーに「義理の息子よ、草葺き屋根に空いた穴から棒を通して、私が穴を見つけるのを手伝ってくれ」と呼びかけた。家の中にいる者から見れば、日光が穴を通り抜けて差し込むため、草葺き屋根の漏れを見つけるのはたやすい。しかし、屋根はとても高いので、この位置からそれを補修するのは不可能である。他方で、屋根の上にいる者は、穴を繕うことはたやすくできるが、見ることはできない。このため、屋根を補修するときには、家の中にいる者に穴から棒を通すように頼むことになる。これには、内側と外側のパースペクティヴを特別な仕方で一列に並べる作用がある。こうした二つのパースペクティヴをより大きなものの一部と見ることで、内側からのみ見ることができるものが、突如、外側にいる者にも見えるようになり、今では彼は、何かをなすことができるようになった。英雄はジャガーを義理の息子と見ており、そう呼びかける。そのように呼ばれたジャガーは、この役割に課せられた働きを果たすことが義務だと感じる。ジャガーが内側に入ったとたん、英雄は扉をバタンと閉め、その建物は突如、ジャガーを捕らえる石の檻となった。

たしかにパースペクティヴ主義的な身構えは、内側と外側の視点をつなぐのに使われる棒のように実用的な道具であるが、それとはまた別のものも与えている。それが可能にするのは、同時に二つの観点に、シャーマンのように気づくこと、そして二つの観点が突如としてそれらを包含するより大きなものにつながっているのに気づく空間──ぱっと閉まる罠のような──に居残ることである。

──『森は考える』(171〜172頁。〔 〕内は筆者による注記)

屋根の上の英雄は穴を塞ぎたいが穴は見つけにくい、家のなかのジャガーは光の穴を見つけられるが屋根は補修できない。英雄は自身の視点を評価しつつ、ジャガー(ジャガーを人格として捉えるということがまず発見的である)の視点に立ち、声をかけ、家に引き入れ、何かをなす。パースペクティブ主義において重要なのは2つの観点に気づき、そのような異なる視点を獲得すること自体が喜びであるということなのだ。

翻って私は、上記したような5足の草鞋生活のなかで、異なる価値観を同時に行き来していくなかで、複数の「パースペクティブ」を得ようとしているのかもしれない。

すべてがすべてのなかにある建築

COVID-19と時を同じくして進む自邸の改修で共通する身体性の拡張は、比較的じっとしている時間の使い方であり、対して5足の草鞋生活は慌ただしく動き回るような時間が流れる。という意味でこれら2つの時間は一見相反しているように見えるが、なぜか私は今その2つを同時に実践している。では、この2つの観点からより「大きなもの」ははたしてどう見つけられるだろうか。植物にとっての幹と根、アヴィラの人々にとっての英雄とジャガーがあるように、私にとってのこの2つの時間の使い方があると理解するために何が必要だろう。自分なりに考えてみた。

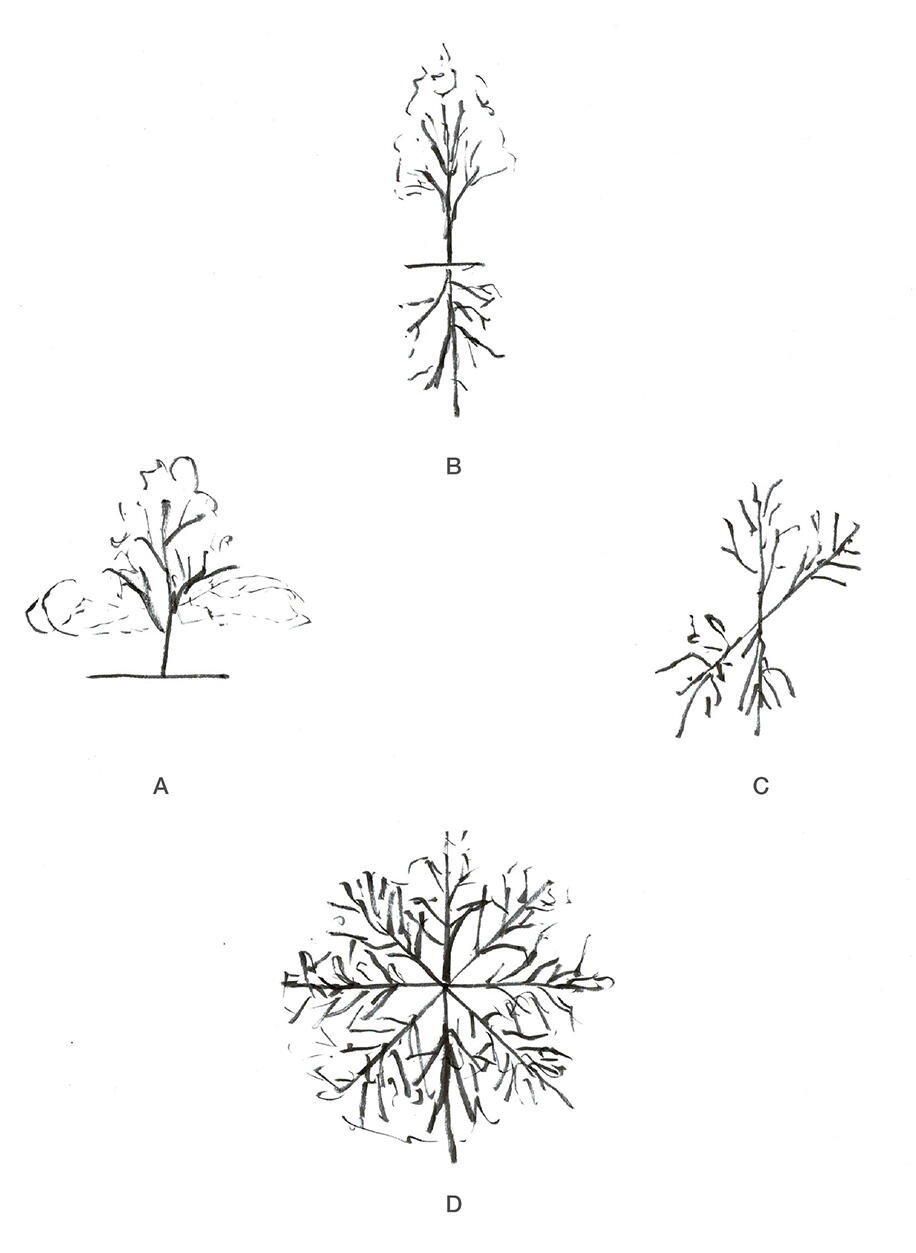

下のダイアグラムを見ていただきたい。

一本の木を巡るダイアグラム

筆者作成

まず、浸りによる身体性の拡張は、一本の木から広がる同じ空気に包まれた世界を意味する。(A)

また、その木の裏側には同じくらい地中の世界が広がっているということが逆側の視点の世界に動くことで見えてくる。(B)

そして、さらに複数のパースペクティブの獲得は、仮に円環を描くとする。(C)

するとこの絵は一本の木の平面図と同じ柄となる。(D)

すべてを包含しようとするダイアグラムが、視点を変えれば再び一本の木に戻ってくるのだ。

このような思考の循環にどのような意味や価値があるのだろうか。再びコッチャを引用する。

世界は場所ではない。それはすべてがすべての中にあるという浸りの状態、トポロジカルな内在性の関係など一瞬にして覆す混合の関係なのだ。

──『植物の生の哲学』(94頁)

彼に言わせれば世界は「場所」ではなく、「混合」の「関係」それ自体であり、すべてがすべてのなかにあるという浸りの状態である。私はこれを建築で実践したい。すべてがすべてのなかにあるという浸りの状態そのもののような建築をつくってみたい。あらゆるものが流動し、関係し、自分と世界をどこまでも連続しているという実感を前提としてつくられる建築★3。

そうしてすべてのなかにすべてがあることを内在した建築が仮にできたとして、それすらも視点を変えてみれば一本の木の切断面に過ぎない。アヴィラの神話でいう「より大きなもの」とは、そもそも内在外在、上位下位といったトポロジカルな関係(空間概念)ではなく、単に四季が巡るような、その季節のこと(時間概念)を言っているのかもしれない。あるいは、コッチャのいう「トポロジカルな内在性の関係など一瞬にして覆す混合の関係」そのものが四季とも捉えられる。そのような終わりなき思考の流れを通して、世界がどこまでも連続していることを身体で感じ、その裏側にもうひとつの世界を頭で想像するということは、私が世界に在ることの実感であり、世界が私のなかに在ることの実感である。

COVID-19は以上の思考の起点になったが、COVID-19でなくとも起点にはなりえたのかもしれない。しかし今蔓延する閉塞感をなんとかポジティブに読み替えたいと思って、あえてCOVID-19をこの論考のスタートに据えたし、ともあれ最後に到達した世界と私の関係性の実感が、この閉塞感の払拭に少しでも寄与できると信じている。これからの社会も、これからの住まいも、その実感と連続しているはずだ。

注

★1──一方で、昨日ボスだった私が今日はスタッフ、明日は先生、帰宅したら子育てと家事と、断続的に切り替わる立場の多さは私を混乱させ、切り替えにかかる負荷は相当なものだということも近頃わかってきた。誰にでもおすすめできる働き方ではなく、実感として草鞋は2足が限界である。しかしせっかく積ませてもらっているこのような貴重な経験の価値を、少しでも意義あるものに置き換えておきたくて、これを書いているようなところもある。

★2──およそ1世紀前に日本の近代哲学を押し進めた西田幾多郎は、「我々が物を知るということは、自己が物と一致するというにすぎない。花を見た時は即ち自己が花となって居るのである」(『西田幾多郎全集〈一巻〉』岩波書店、2003、76頁)とあるように、私のなかに花を見出し、花のなかに私を見出すことで主客同一を唱え、その後「絶対矛盾的自己同一」の概念にたどり着いた。西田哲学とコッチャの思想には共通する部分も私には感じられ(コッチャ自身、京都・伏見稲荷を訪れたことに感化されたそうだ)、日本の近代哲学と今回のテキストの関連についても今後模索していきたい。

★3──あらゆるものが流動し、関係し、自分と世界をどこまでも連続しているということを前提としてつくられる建築の可能性は、西洋由来の石の建築よりもわが国の木の建築にあると私は考えているが、ここで言及するには紙幅が足りない。

辻琢磨(つじ・たくま)

1986年生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールYGSA修了。2010年 Urban Nouveau勤務。2011年メディアプロジェクト・アンテナ企画運営。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。現在、名古屋造形大学特任講師、滋賀県立大学、東北大学非常勤講師、渡辺隆建築設計事務所非常勤職員。2014年《富塚の天井》にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※(※403architecture [dajiba])。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年12月23日